(0)

(0)

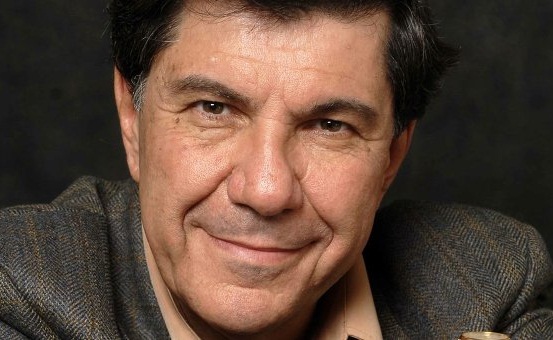

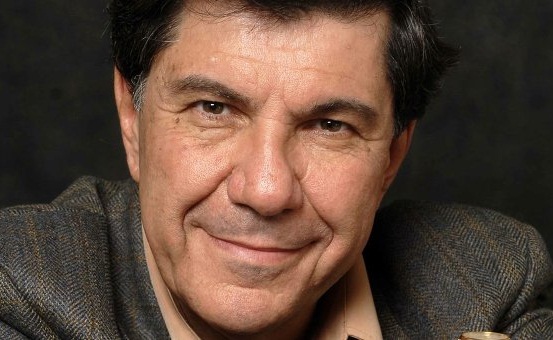

L'économiste hétérodoxe Jacques Sapir mène au fil de ses ouvrages une critique rigoureuse du libéralisme économique, de l'Union européenne et de la prétendue "monnaie unique".

Il avait publié en 2011 un livre consacré à la démondialisation qui annonçait ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui : la fin du mythe du marché mondialisé et la crise de la globalisation financière.

La montée en puissance de la Chine, la nouvelle politique américaine rudement exprimée par Donald Trump, poursuivie après lui, et le Brexit dessinent une nouvelle configuration du monde dans laquelle l'Union européenne libre-échangiste et austéritaire fait désormais figure d'anomalie...

(0)

(0)

(0)

(0)

"Les temps contemporains se caractérisent par un double mouvement chiasmatique de devenir-monde des organisations et de devenir-organisation du monde : l'expression "mouvement panorganisationnel" réunit ces deux dimensions sous son étendard. L'organisation est le site de notre époque : nul lieu sans organisation, nul collectif qui ne prenne la forme d'une organisation. L'être au monde du XXIe siècle est un être-jeté-dans-les-organisations." Baptiste Rapin, Au fondement du management, Ovadia, p31

L'œuvre philosophique de Baptiste Rappin, maître de conférence à l'Université de Lorraine, est indispensable. Il démêle avec une érudition et un style d'écriture unique le fil historique et philosophique de la parole viciée managériale.

- 0'00'00 : Armature philosophique de Baptiste Rappin

- 0'06'52 : La condition de l’homme moderne

- 0'16'46 : Retour sur les termes : Management, performance, cybernétique

- 0'36'47 : Ré-enrôlement dans l'Ordre managérial : la figure du Coach

- 0'55'33 : Un Autre management possible ?

- 1'05'16 : L'impossible Civilisation Industrielle

- 1'11'34 : L'essence proprement apocalyptique du management

- 1'19'56 : Quel recours aux forêts ?

- 1'24'37 : Si la France était un Livre ?

(0)

(0)

Il est ici question du néolibéralisme sur le terrain qui, dès ses origines, fut le sien : le choix de la guerre civile en vue de réaliser le projet d'une pure société de marché. Une guerre de domination polymorphe qui sait parfois se doter des moyens de la coercition militaire et policière, mais qui se confond souvent avec l'exercice du pouvoir gouvernemental et qui se mène dans et par les institutions de l'État.

De Hayek à Thatcher et Pinochet, de Mises à Trump et Bolsonaro et de Lippmann à Biden et Macron, le néolibéralisme a pris et prend des formes diverses selon ce que commandent les circonstances. Et ce qui apparaît, dans cette perspective stratégique, c’est l'histoire d'une logique dogmatique implacable qui ne regarde pas aux moyens employés pour affaiblir et, si possible, écraser ses ennemis...

(0)

(0)

Par delà l'actualité, Pierre-Yves Rougeyron et Georges Kuzmanovic nous livrent leurs vues sur la société française, la géopolitique, et les raisons de leur combat.

Tous deux souverainistes de longues dates, leur positionnement politique n'entrave pas le dialogue. Une initiative qui favorise le débat et la compréhension mutuelle entre les souverainistes de tous bords.

- 0'00'00 : Présentation

- 0'06'50 : Fractures Françaises

- 0'44'50 : La France et le Monde

- 1'14'38 : Pourquoi Combattre ?

- 1'40'55 : Si la France était un livre

(0)

(0)

Du Colloque Lippmann à la création de la Société du Mont Pèlerin, le concept de néolibéralisme est loin d'avoir connu un parcours unifié et homogène. Les penseurs qui en furent à l'origine ont interrogé la place à donner à l'Etat dans la régulation de l'économie, source de nombreux désaccords.

Compétitif, entrepreneur ou contrôlé ? La théorie néolibérale produit également un certain type d'individu. Celui-ci peut-il échapper aux logiques de cette nouvelle rationalité ?

Enfin, les grandes vagues de dérégulation des années 1980 et 1990 ont nourri, en Europe, l'idée d'un désengagement de l'Etat. Dans ce contexte, le modèle français d'Etat-providence, fruit d'une histoire et d'une tradition politique particulières, est-il menacé ?

Autant de questions auxquelles plusieurs spécialistes reconnus de la question tentent d'apporter des réponses convainquantes.

Émission "Entendez-vous l'éco ?", animée par Tiphaine de Rocquigny.

(0)

(0)

Le XXe siècle a vu tous les visages de la stratégie se mettre en place, et c'est une nouvelle approche du fait stratégique que dévoile l'économiste non-orthodoxe Jacques Sapir dans ses derniers travaux.

En effet, les questions militaires et stratégiques ne s'opposent pas à l'économie, bien au contraire car cette dernière est bien un espace de rapports de force. Et quand on parle des unes, on évoque l'autre; et inversement.

Émission "Vendredi c'est PYR !", animée par Pierre-Yves Rougeyron.

(0)

(0)

Il importe certes que notre développement soit durable et respecte les générations futures. Encore faut-il que les hommes soient en mesure de construire la durée à travers leurs modes mêmes de production !

Depuis 50 ans, l'écologie est à l’ordre du jour des politiques publiques. Pour quels résultats ? Chacun aspire désormais, aussi bien à droite qu'à gauche, à "changer de modèle". Mais les meilleures intentions suffisent-elles ? Or, pour la première fois depuis Marx, un auteur -Pierre Caye- nous propose une approche globale du système productif et décrit les outils nécessaires à sa transformation.

Sous le couvert du temps, les principaux facteurs de production, le capital, le travail, la technique s'en trouvent profondément transformés : pour durer, le capital devient le patrimoine, le travail se consacre à la maintenance, en même temps que la technique nous sert d'enveloppe protectrice. L'économie accède désormais à sa dimension morale et politique la plus haute et la plus digne, loin des idéologies dominantes de l’innovation, de la disruption et de la destruction créatrice.

Une conférence introduite par Sébastien Marot.