(0)

(0)

C'est en compagnie de nombreux intervenants qu'une généalogie du progrès est entreprise. Comment ce terme est-il passé de concept (avec un sens d'ailleurs fluctuant) à praxis pour en venir à saturer la réalité de notre monde ?

Seule une approche interdisciplinaire jetant des ponts entre des domaines de recherches de prime abord trop éloignés pour être compatibles - physique, économie, écologie, histoire - nous permet de saisir dans sa complexité les enjeux auxquels sont confrontés nos sociétés actuelles vivant par et pour le progrès.

Émission "Histoire vivante", animée par Jean Leclerc.

(0)

(0)

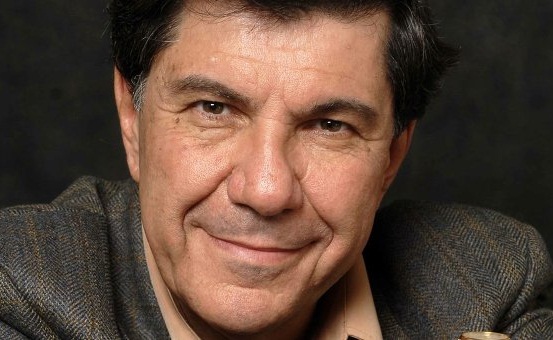

Dany-Robert Dufour, philosophe français, révèle dans Baise ton prochain (Actes sud, 2019) une histoire souterraine du capitalisme dont Bernard de Mandeville avait, il y a trois siècles déjà, défini les grandes lignes de l'organisation sociale dont on constate aujourd'hui la nocivité profonde.

Ces enseignements sont indispensables pour nous aider à comprendre la société actuelle... et la changer.

(0)

(0)

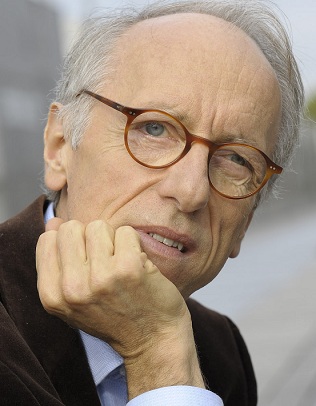

Sous nos yeux naît un nouveau monde, sans puissance régulatrice, marqué par un monde multipolaire et où la souveraineté nationale redevient un axe clé de la pensée politique.

Las, les élites européennes en générale et françaises en particulier tardent à reconsidérer leurs politiques à l'aune de cette nouvelle donne, alors même que la pandémie de Coronavirus presse au changement. .

Pour combattre l'inertie intellectuelle et la répétition de schéma obsolètes, pour préparer un futur auquel nous devrons faire face en tant que nation, Jacques Sapir s'attache à montrer quelles leçons notre pays devrait tirer de la période tumultueuse que nous sommes en train de traverser.

(0)

(0)

En redécouvrant un texte oublié, Recherches sur l'origine de la vertu morale de Bernard de Mandeville, le philosophe Dany-Robert Dufour estime avoir trouvé le logiciel caché du capitalisme.

Les idées contenues dans ce texte ont en effet infusé toute la pensée économique libérale moderne, d'Adam Smith à Friedrich Hayek. Selon Mandeville, il faut confier le destin du monde aux "pires d’entre les hommes" (les pervers), ceux qui veulent toujours plus, quels que soient les moyens à employer. Eux seuls sauront faire en sorte que la richesse s'accroisse et ruisselle ensuite sur le reste des hommes. Et c'est là, le véritable plan de Dieu dont il résultera un quasi-paradis sur terre.

Pour ce faire, Mandeville a élaboré un art de gouverner – flatter les uns, stigmatiser les autres – qui se révélera bien plus retors et plus efficace que celui de Machiavel, parce que fondé sur l'instauration d'un nouveau régime, la libération des pulsions. On comprend pourquoi Mandeville fut de son vivant surnommé Man Devil (l'homme du Diable) et pourquoi son paradis ressemble davantage à l'enfer....

(0)

(0)

Alors que dans Comprendre l'Empire, Alain Soral partait de la Révolution française, de la succession Ancien Régime, République, de l'opposition Religion et Raison, y démontrant notamment tout ce que ce régime théocratique avait de raisonnable sur le plan pratique et tout ce que cette raison politique avait de fanatique et de déraisonnable dans les actes et les faits, s'y déployait aussi une logique, une logique politique de pouvoir et de domination. Mais de domination au nom de quoi ?

Cette nouvelle domination des uns sur les autres, de la démocratie républicaine sur la monarchie théocratique, puis même de la république démocratique sur la démocratie républicaine s'est faite au nom d'un nom magique, d'une idée parfaitement séductrice : l'égalité !

L'épopée moderniste, la grande idée, le concept au coeur de la dynamique du cycle c'est ça : le pouvoir au nom de l'égalité. Et une égalité de plus en plus totale, soit, en bonne logique, de plus en plus formelle et abstraite, ce qui se traduit le plus souvent dans la pratique en absurdité, voire en son contraire. Le voilà le coup de génie qui embrasse toute l'époque, la suprême arnaque comme sortie de la tête même du diable : l'inégalité au nom de l'égalité !

Comprendre l'Époque : pourquoi l'Égalité ?, nous fait cheminer de la Tradition à Marx, de la logique formelle à la complexité du réel, de la parole du Christ à la loi du nombre et du Marché, jusqu'à ce futur qui se déploie sous nos yeux, entre surveillance de masse, censure et dictature à venir du grand reset...

(0)

(0)

Le nouveau livre de Frédéric Lordon, Figures du communisme, est directement tourné vers l'action, ici et maintenant. Face à l'inhumanité du néolibéralisme, face aux désastres engendrés par un capitalisme dont plus personne ne peut douter qu'il est en train de rendre la planète inhabitable, que faire ? Telle est la question à laquelle l'auteur s'efforce de répondre. Par un exercice de méthode et de conséquence – à rebours du règne du déni et de l'inconséquence.

Émission "On s'autorise à penser.", animée par Julien Théry.

(0)

(0)

Personnages ayant surgi comme par effraction à la présidence de leur pays, perçus comme des "politiques" improbables, Berlusconi, Trump et Macron ont été bien rapidement étiquetés "populistes", "élitistes", "néo-libéraux". Si ces trois figures, pourtant en phase avec l'époque, restent incompréhensibles, c’est qu'ils méritent que l'on formule d'autres hypothèses d'interprétation du phénomène qu'ils représentent.

Berlusconi, Trump et Macron, antipolitiques en politique, sont des figures pionnières de l'État-Entreprise. Cette institution double se manifeste et apparaît aujourd'hui, tandis que l'État est plus affaibli que jamais, et à sa suite la politique et le système de la représentation. L'Entreprise, en premier lieu la grande Entreprise (big corporation), triomphe. Elle est à l’apogée de sa puissance.

Le travail de Pierre Musso met en perspective, sur la longue durée, la mutation profonde du politique en Occident et donne à voir ce qui se joue à l'arrière-plan, entre l'État (institution de la religion du politique) et l'Entreprise (institution de la religion industrielle) : un lent processus de neutralisation de l'État qui s'accélère depuis la fin du XXe siècle et semble tendre à son démantèlement, au profit de l'Entreprise… À tout le moins assistons-nous à un transfert d'hégémonie.

Le temps de l'État-Entreprise advient, temps de la mutation du pouvoir et du rapport de force entre les deux institutions désormais hybridées.

(0)

(0)

De Mandeville, on connaît la Fable des abeilles sur les vices privés qui produisent de la vertu publique – celle de produire de la richesse en l'occurrence. Dans un autre texte de Mandeville, oublié, Recherches sur les origines de la vertu morale, Dany-Robert Dufour a trouvé encore mieux : "Il faut confier le destin du monde aux pervers", dont le titre de son livre donne une traduction osée mais somme toute assez juste. Il y voit la maxime fondamentale, le "logiciel caché" du capitalisme et d'un art de gouverner que n'aurait peut-être pas renié Machiavel.

Ce que Mandeville, surnommé de son vivant Man Devil ("l'homme du diable"), n'avait pas prévu, c'est que le ruissellement des richesses qui naîtrait infailliblement de sa maxime serait réservé à un tout petit nombre de privilégiés, ou ignoré de l'immense majorité des humains, et qu'il détruirait la planète, réduite à "de la merde" suite à sa transformation en richesses : "Bienvenue à Cloaca", résume Dany-Robert Dufour pour commenter Mandeville et dénoncer le résultat désastreux d'un capitalisme dont les maximes perverses inspirent toujours la pensée économique libérale.