(0)

(0)

Une voix d’en bas, ex-journaliste encarté, a décidé de rencontrer, par curiosité, Alain Soral et de le questionner sur différentes thématiques. Et pour ce 1er épisode de l'émission, la rencontre se concentre sur le parcours professionnel et politique d’Alain Soral.

Comment est-il devenu tour à tour écrivain, journaliste, scénariste ? Quels sont les événements qui l’ont poussé vers le PC puis le FN ? Sa sœur Agnès a-t-elle contribué à sa popularité ? Pourquoi a-t-il fait une quenelle devant le mémorial de la Shoah ? Est-il antisémite ? Etc.

Autant de questions, 18 pour être précis, qui remettent en question la biographie Wikipédia de ce personnage !

(0)

(0)

Succès de librairie, sous l'Occupation, à sa sortie fin juillet 1942, lieu de mémoire sulfureux lors de sa réédition augmentée et caviardée chez Jean-Jacques Pauvert en 1976 sous le titre Mémoires d'un fasciste, Les Décombres de Lucien Rebatet demeure un des textes-limites de la littérature et du journalisme français, limite par la vision (celle d'un apologète déclaré de l'hitlérisme faisant siens tous les aspects du nazisme, de l'antisémitisme racial au militarisme pangermanique), limite par l'analyse historique (celle d'un maurrassien déçu passé à la collaboration enthousiaste par haine de la IIIème république), limite aussi par le ton (flamboyant, d'un lyrisme qui s'alimente de la haine éprouvée) et de la culture mobilisée (mélange inouï d'humanisme traditionnel, d'avant-gardisme véhément et d'esthétisme nazi). Livre-monstre qui focalise en lui la quintessence d'un engagement et d'une époque.

Cette comète brune repasse dans le ciel éditorial à la faveur d'une exemplaire édition procurée par Bouquins-Laffont. L'occasion de fouiller ce dossier Rebatet en compagnie de l'historien Pascal Ory, spécialiste de la Collaboration et préfacier du volume.

(0)

(0)

Quatre mois avant de démarrer ces chroniques, Alban Dousset était un "brave type". Il se figurait (naïvement) que le combat politique gauche/droite était le combat réel entre "plus de justice sociale" et "plus d’individualisme". Ou, le combat du "progressisme-laïque" avec les pauvres-lucides alliés aux riches généreux contre le "conservatisme-religieux-réactionnaire" avec des pauvres-idiots/xénophobes/religieux alliés aux riches cupides/xénophobes/religieux : le théâtre politico-médiatique offert en pâture à la populace.

Mais en décembre 2013, l’affaire Dieudonné éclata après la quenelle d’Anelka. En très peu de temps, le monde politico-médiatique en avait fait le diable en personne - un ennemi public.

Cet épisode a inauguré le processus de prise de conscience qui a amené Alban Dousset à s'interroger sur un grand nombre de sujets qui, après investigation, n'offraient plus la même image qu'avant.

De la fabrique de l'information dans les média au fonctionnement de l'Union européenne, des méthodes d'ingénierie sociale aux théories monnétaires, c'est l'histoire d'un éveil citoyen qui nous est ici conté.

(0)

(0)

Reprenant les problématiques originelles de l’Ecole de Francfort, Katia Genel suit le cheminement des travaux de Max Horkheimer, ses débats avec Adorno, Fromm, Marcuse, mais aussi Walter Benjamin.

La problématique de l’autorité est centrale. Tout d’abord elle fait l’objet de recherches pluridisciplinaires : il s’agissait d’éclairer, dans le cadre de la famille, de la vie professionnelle et politique, la soumission à l’autorité du chef, du père, du maître. Par-là on cherchait à comprendre le processus de servitude volontaire par lequel les masses ouvrières, brisées par l’échec de la révolution spartakiste, se sont ralliées à Hitler.

Mais la question de l’autorité n’est pas seulement une réalité psychologique et sociale, c’est aussi une réalité épistémologique. Très tôt Horkheimer dénonce le "faitalisme", la soumission à l’autorité du "c’est un fait", du "c’est comme ça" par lequel on interdit d’avance toute légitimité à une théorie critique.

L’autorité, définie comme l’ "approbation de fait d’un rapport de dépendance donné", est ce phénomène complexe qui regroupe aussi bien des attitudes dogmatiques, des positions idéalistes, que les phénomènes les plus triviaux et les plus routiniers de l’asservissement quotidien.

On découvrira en "excursus" un rapprochement entre les analyses de Hannah Arendt sur la crise de l’autorité et les travaux de l’Ecole de Francfort.

Comment lever les obstacles que toutes les formes d’autorité, qui ne sont pas nécessairement réductibles les unes aux autres, posent sur la voie de l’émancipation ? Quand l’autoritarisme s’épanouit dans l’espace public, quand les théories critiques ne font plus autorité, et quelles sont nos chances d’émancipation ?

(0)

(0)

Qui aurait prophétisé, il y a moins de trente ans, la "droitisation" économique des gauches et la "gauchisation" culturelle des droites ? Qui aurait prédit le collapsus du "Nouvel ordre mondial" et le développement de courants transversaux, anti-oligarchiques et populistes ?

Devant cette évolution rapide et inattendue, activée par la crise financière, les vagues migratoires et les attentats islamistes, la plupart des acteurs et observateurs politiques réagissent en gardiens jaloux de la pensée unique.

Mais le mur se lézarde : l'homme moderne se révolte contre l'uniformisation qui l'enchaîne. La division droite/gauche, présentée comme "l'horizon indépassable de la pensée démocratique", apparaît pour ce qu'elle est : un mythe incapacitant destiné à brider la résistance populaire, une mystification antidémocratique dont l'effet est de perpétuer la rupture peuple/élite.

Un nouveau clivage politique, désormais tangible, oppose les partisans de l'enracinement aux adeptes du mondialisme. L'histoire des idées non conformistes que présente Arnaud Imatz est une introduction aux courants de pensée qui luttent contre l'homogénéisation consumériste, le multiculturalisme et la gouvernance globale au nom de la diversité culturelle, de la souveraineté populaire et du bien commun. Elle dévoile une histoire méconnue, caricaturée et refoulée.

(0)

(0)

George Steiner est un esprit libre qui agace certains et en fascine d'autres par sa culture encyclopédique, sa connaissance des langues anciennes et son amour de la philosophie. Cet auteur d'une œuvre complexe, prolifique, qui navigue entre poésie, linguistique et métaphysique, Laure Adler a souhaité dans des entretiens réalisés chez lui à Cambridge, l’interroger sur les chaos du monde, la montée des intégrismes, le bonheur de l’existence.

Au cours de ces émissions, il revient sur son adolescence au moment de la montée du nazisme, évoque son apprentissage de la science, sa fascination pour les grands mythes qui structurent notre pensée occidentale, évoque les figures de Gershom Scholem, Walter Benjamin, Heidegger, avoue son sens de la contemplation qu’il assouvit dans l’amour infini de la lecture et de la musique lui qui, en raison d'un handicap, fut un musicien contrarié.

George Steiner, un intellectuel insoumis, insolent, luttant contre toutes les modes.

(0)

(0)

Les différentes personnalités ici rassemblées s'emploient à cerner la vie et l'oeuvre de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline (1894-1961), depuis sa jeunesse passage Choiseul jusqu'à sa mort à Meudon.

Le portrait du plus grand écrivain français du XXe siècle émerge peu à peu.

Émission du "Libre journal de la résistance française".

(0)

(0)

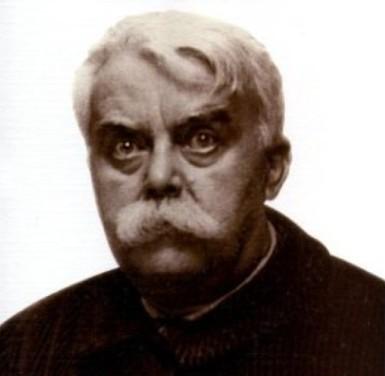

François Angelier vient de publier Bloy ou la fureur du juste (Points, 2015), essai dans lequel il revient sur la trajectoire de cet écrivain qui ne cessa, entre la défaite de 1870 et la Première Guerre mondiale, de clamer la gloire du Christ pauvre et de harceler sans trêve la médiocrité convenue de la société bourgeoise, ses élites et sa culture.

Catholique absolu, disciple de Barbey d'Aurevilly, frère spirituel d'Hello et de Huysmans, dévot de la Notre-Dame en larmes apparue à La Salette, hanté par la Fin des temps et l'avènement de l'Esprit saint, Léon Bloy, écrivain et pamphlétaire, théologien de l'histoire, fut un paria des Lettres, un "mystique de la douleur" et le plus furieux invocateur de la justice au coeur d'une époque dont il dénonça la misère sociale, l'hypocrisie bien-pensante et l'antisémitisme.

Bloy ou le feu roulant de la charité, une voix plus que présente - nécessaire.

Émission "Les Racines du ciel", animée par Leili Anvar.