(0)

(0)

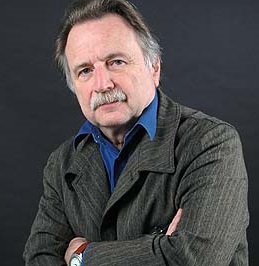

Dominique Pagani, philosophe et musicologue, nous explique pourquoi la Grèce antique demeure le lieu d'origine de la philosophie.

Ce lieu n'est évidemment pas un horizon indépassable de la pensée mais demeure l'endroit d'où nous devons toujours partir pour nous aventurer ensuite ailleurs... Pour enfin y revenir ? Tel est la question.

(0)

(0)

De quelles natures sont les relations transatlantiques ? Quels produits, quelles attitudes, quelles images avons-nous échangés, partagés ou déclinés ? Que doit concrètement l’Europe à l’Amérique et que doit l’Amérique à l’Europe ?

Une série d'émissions où Périco Legasse, Olivier Abel, Francis Marmande, Françoise Gaillard, Paul Soriano, Bernard Cerquiglini, Alban Cerisier, Benoît Peeters, Catherine Bertho-Lavenir et Raphaëlle Moine accompagnent Régis Debray dans son questionnement.

(0)

(0)

"Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s’ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. / Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux. − Et je l’ai trouvée amère. − Et je l’ai injuriée." Arthur Rimbaud

Mais pourquoi donc l'homme moderne s'est-il volontairement plongé dans une nuit sans poésie, sans beauté ?

(0)

(0)

De Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band à Lost, en passant par Elvis Presley et Twin Peaks, Pacôme Thiellement propose quelques hypothèses pour caractériser la culture populaire : sa nostalgie de l'Âge d’Or, ses pressentiments de l'Âge Sombre et le message de vie (carnaval, réversibilité, gnosticisme) dont elle a toujours été porteuse.

(0)

(0)

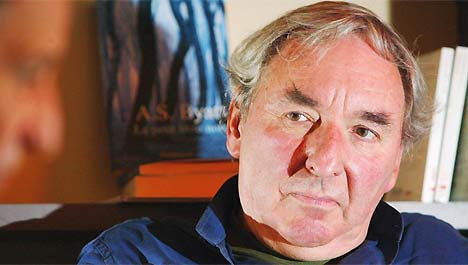

Avec cette conférence portant sur le changement de sens que la figure du Géant a subi dans la peinture européenne, Jean Clair dissèque l'esthétique moderne d'une beauté qui ne peut plus correspondre à ce que l'on nomme communément le classicisme. Car c'est désormais la guerre et ses totalitarismes qui deviennent un fond de toile à l'iconographie moderne du Géant.

Jean Clair souligne ainsi la corrélation existant entre le Géant et la pensée totalitaire dont témoignent les projets architecturaux et les affiches de propagande fascistes, nazies et communistes.

C'est finalement le démantèlement de l'esprit des Lumières au profit d’une production artistique remettant clairement en cause une philosophie basée sur l'Universel que tente de montrer Jean Clair.

(0)

(0)

Après l'épuration sauvage ou officieuse, le général de Gaulle, par décret du 30 mai 1945, afin de mettre un peu d'ordre au milieu de la confusion, institua une Commission nationale d'épuration qui centralisa enquêtes et jugements déjà rendus, et décida en dernier ressort. Plus de 2500 dossiers furent constitués, avec des issues très différentes selon les cas examinés.

Comment l'arsenal répressif de l'occupant a-t-il fonctionné durant l'occupation ? Et pourquoi certains auteurs ont-ils continué de créer alors que d'autres se sont abstenus ? Qu'en est-il de la reconnaissance du principe de la responsabilité des intellectuels durant cette période ?

Émission du "Libre journal de la crise", animé par Laurent Artur du Plessis.

(0)

(0)

En 1935, à l'âge de quarante-sept ans, meurt à Lisbonne celui que l'on considère aujourd'hui comme l'un des plus grands écrivains européens du XXe siècle.

Fernando Pessoa fut un homme déchiré par les contradictions, le doute, l'incapacité à se réaliser, à devenir un adulte responsable. Il n'a trouvé de solutions à ses difficultés que par la création hétéronymique, c'est-à-dire par l'invention d'un autre moi pluriel, qui réussira par la magie de l'écriture poétique à donner une "vraie vie" fictive à ses idées, ses pulsions, ses visions du monde.

Après une enfance passée à Durban en Afrique du Sud, il est revenu vivre à Lisbonne où il était né en 1888 et qu'il n'a plus jamais quittée.

Pendant toute sa vie, il n'a cessé de voyager en esprit, clans l'espace et dans le temps, dans le monde des sensations et des pensées, tantôt païen, tantôt mystique, stoïcien et épicurien, tragique et farceur, le plus modeste et le plus orgueilleux des hommes.

Et c'est à travers, ou par-delà, ses interrogations et ses souffrances que Pessoa va créer l'une des plus belles oeuvres de la littérature mondiale...

Émission "Une vie, une oeuvre", animée par Hubert Juin et Jean-Claude Loiseau.

(0)

(0)

Notre cupidité, notre soif de massacre paraît sans fin. La puanteur de l’argent infecte nos vies.

Mais quand nous produisons un sonnet de Shakespeare, composons une messe en Si mineur, ou bataillons, au fil des siècles, aux prises avec la conjecture de Goldbach ou le problème des trois corps, nous nous transcendons.

Alors, en vérité, il n’est point de "plus grand prodige que l’homme".

À l'heure de l'éclatement des références culturelles, des ruptures entre les générations, nous reste-t-il la capacité de transmettre ces trésors et, plus que tout, le goût de l'effort nécessaire à leur appropriation ?