(0)

(0)

Philosophe et spécialiste du néolibéralisme, Pierre Dardot est notamment l'auteur de La nouvelle raison du monde et Ce cauchemar qui n'en finit pas : comment le néolibéralisme défait la démocratie, avec Christian Laval.

Ici, il explique de quelle manière une certaine élite a pensé la conversion des esprits au néolibéralisme, qui s'est imposé par la logique des pratiques tout en montrant à quel point notre système est mal compris : le néolibéralisme n'est pas le "laissez-faire", c'est l'édification de règles strictes visant à imposer la concurrence et l'adaptation sans mesure à toute la société. Tout doit être géré comme une entreprise, de l'état à l'individu lui-même.

Les effets sont profonds, et engendrent tout à la fois un malheur généralisé et des absurdités économiques.

Un entretien mené par Olivier Berruyer.

(0)

(0)

Il n'y a plus de lien entre le fonctionnement institutionnel de notre pays et la volonté de sa population. Car nous sommes désormais gouvernés par des traités supranationaux. Ceux qui dirigent l'État ne sont plus que les gestionnaires d'un ordre institutionnel dont le contenu nous échappe. On nous dit que ce dépassement de l'État-nation est le moyen de chasser définitivement le spectre du totalitarisme et de la guerre.

Mais nous constatons que c'est d'abord l'État social qui se déconstruit, ainsi que le lien entre l'orientation de l'action étatique et les citoyens. De cette déconstruction ne résulte aucune pacification, ni rien de bon. Lutter efficacement contre ce dessaisissement aurait supposé que nous ayons compris les liens entre la construction de l'État souverain et la réapparition de la politique et des processus démocratiques.

C'est l'objet du travail de Gilles Amiel qui nous offre une analyse singulière des conditions de possibilité de la démocratie.

(0)

(0)

Aujourd'hui, chaque moyen supplémentaire que nous donnons à l'Etat au prétexte de nous protéger des effets de sa politique (migratoire, économique, etc.) se retourne contre nous : l'Etat n'est plus la solution, mais fait désormais partie du problème.

Il s'agit alors de comprendre la généalogie et les fonctions objectives de l'Etat, afin de saisir le contexte politique général et les enjeux vitaux à venir.

(0)

(0)

"En ce monde rien n'est certain hormis la mort et l'impôt", disait Benjamin Franklin, l'un des pères de l'indépendance américaine !

Qu'ils soient directs ou indirects, sur la fortune ou le revenu, sur le sel, sur les fenêtres, sur les barbes... les impôts rythment nos vies. Parce qu'ils conditionnent les services que l'État doit aux citoyens, parce que le consentement ou non des citoyens à les payer détermine le calme ou la violence de la vie politique, parce que le poids des taxes est à l'origine des révolutions, les impôts symbolisent le rapport entre l'État et les citoyens.

C'est sous ce prisme que l'historien Éric Anceau analyse notre histoire dans Histoire mondiale des impôts - De l'Antiquité à nos jours (éditions Passés/Composés, 2023), dont il est le co-auteur avec Jean-Luc Bordron.

Émission "Les Racines du présent", animée par Frédéric Mounier.

(0)

(0)

L'Union européenne est sans doute l'ultime avatar de la construction étatique moderne avec sa bureaucratie et son centralisme à l'échelle continentale. Et, dans l'immédiat, les crises que nous traversons devraient encore renforcer ce centralisme bureaucratique.

Paradoxalement, ce renforcement du pouvoir supra-étatique de l'Union européenne représente probablement l'épilogue de l'histoire de l'État moderne, le dernier acte d'une pièce qui s'est jouée pendant environ 500 ans, le dernier coup d'éclat d'une institution sur le déclin...

Émission du "Libre Journal des lycéens", animée par Pascal Lassalle.

(0)

(0)

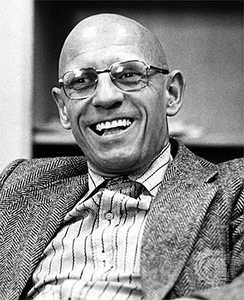

Ce cours marque un tournant dans le développement de la recherche de Michel Foucault. Partant du problème du bio-pouvoir, introduit à la fin du séminaire Il faut défendre la société il se propose d'étudier la mise en place, au XVIIIe siècle, de cette nouvelle technologie de pouvoir, distincte des mécanismes disciplinaires, qui a pour objet la population et entreprend de la gérer à partir de la connaissance de ses régularités spécifiques. Technologie de sécurité indissociable – telle est la thèse originale que formule ce cours – du libéralisme comme rationalité gouvernementale fondée sur le principe du "laisser faire".

Cette analyse fait apparaître l'importance de la notion de "gouvernement". C'est pourquoi Michel Foucault choisit rapidement de resituer sa problématique dans le cadre d'une histoire de la "gouvernementalité". Coup de théâtre théorique, par lequel il déplace soudain l'horizon du cours : non plus l'histoire des dispositifs de sécurité, qui passe provisoirement au second plan, mais la généalogie de l'État moderne, à travers les procédures mises en œuvre, en Occident, pour assurer le "gouvernement des hommes".

Deux moments essentiels sont alors étudiés : l'invention tout d'abord, par le christianisme, d'un nouveau type de pouvoir, étranger à la tradition gréco-romaine, prenant en charge les hommes pour les conduire individuellement vers leur salut ; la formation, ensuite, d'une "gouvernementalité" politique, aux XVIe-XVIIe siècles, qui inscrit la conduite des individus dans l'exercice du pouvoir souverain.

Du pastorat chrétien au gouvernement selon la raison d'État, c'est ainsi la double face, individualisante et totalisante, de la rationalité politique dont procède l'État moderne qui se trouve dévoilée. Il devient possible, à partir de là d'analyser le statut de la liberté au sein de la gouvernementalité libérale née au XVIIIe siècle.

(0)

(0)

Dans ce cycle d'interventions, Robin Chaudron présente les théories de l'anarchisme de marché américain de gauche, déroutantes au premier abord.

En effet, alors que le marché libre est associé au développement du capitalisme, les anarchistes de marché abordent ce dernier comme étant potentiellement anticapitaliste. Le marché n'a jamais été libre sous le capitalisme. L'enjeu pour ces théoriciens anarchistes étant alors de libérer le marché... du capitalisme !

Pour soutenir cette thèse originale, Robin Chaudron revient d'abord sur les fondements de l'anarchisme de marché, en passant par une relecture des économistes classiques. En découle une étude critique de la théorie objectiviste de la valeur, à laquelle répond une réévaluation de la théorie subjective de la valeur.

(0)

(0)

A travers ses livres et ses articles, le grand historien de l'État Ernst Kantorowicz a renouvelé l'étude de la "théologie politique" et a bouleversé notre compréhension de la genèse de l'État moderne depuis le Moyen-Âge. Admiré des médiévistes et des historiens, pour sa magistrale biographie de L'Empereur Frédéric II et pour Les deux corps du roi, Kantorowicz demeure toutefois peu connu du grand public. Une lacune que Guillaume Travers se fait fort de combler en retraçant la vie et la pensée d'une figure majeure de la "Révolution conservatrice allemande" et d'un des historiens les plus importants du XXe siècle.

- 0'00'00 : Introduction

- 0'09'39 : Les premières années de Kantorowicz

- 0'22'04 : Le cercle de Stefan George

- 0'41'59 : Frédéric II

- 0'58'32 : L'exil

- 1'05'55 : Une nouvelle conception du temps au Moyen-Âge

- 1'17'45 : Théologie politique - parallèle avec Carl Schmitt

- 1'23'17 : Les Laudes Regiae

- 1'29'40 : Kantorowicz et le maccarthysme

- 1'34'41 : Les deux corps du roi

- 1'50'07 : Les dernières années et la postérité

- 1'56'04 : Conclusion et conseils de lecture