(0)

(0)

Si l'on veut enrayer la catastrophe écologique en cours, il va falloir, nous dit-on, changer de fond en comble nos relations à la nature, aux milieux de vie ou encore aux vivants non-humains. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Dans quels projets de société cette nécessaire transformation peut-elle s'inscrire ? Et quels sont les leviers d'action pour la faire advenir ?

En puisant son inspiration dans les données anthropologiques, les luttes territoriales et les combats autochtones, l'effort conjoint de Philippe Descola et Alessandro Pignocchi esquisse la perspective d'une société hybride qui verrait s'articuler des structures étatiques et des territoires autonomes dans un foisonnement hétérogène de modes d'organisation sociale, de manières d'habiter et de cohabiter.

(0)

(0)

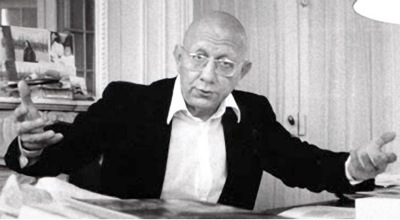

Une série d'émissions en quatre temps pour comprendre la pensée de l'un des philosophes français les plus connus au monde :

1. Né en 1947, Bruno Latour nous expose le point de départ métaphysique de sa philosophie : le pluralisme des modes d’existence. De ses enquêtes de terrain en sciences sociales naît une question : de quoi la société est-elle faite ? Et de cette question naît l'élaboration de sa théorie des différents modes d'existence. Mais qu'est-ce qu'un mode d'existence ? Le réel est-il pluriel ? C'est dans le cadre d'une philosophie empirique que notre penseur inter-disciplinaire tente de décrypter le monde dans lequel nous vivons.

2. Si la science a organisé toute l'histoire de l'Occident, il faut pourtant remettre en question son autorité autoproclamée, tout en reconnaissant sa vérité objective, dans son mode. Comment résister à l'hégémonie scientifique ?

3. La modernité, pour Bruno Latour, est un mot d'ordre rempli de violence. Il faut en faire un objet d'étude anthropologique pour comprendre comment "l'Homme blanc" prétend faire et être ce qu'il n'est pas.

4. Comment l'écologie pourrait-elle entrer dans le mode d'existence politique ? Pourquoi est-elle la seule alternative crédible à notre modèle d'injonction à la modernité ? Mais pourquoi échoue-t-elle alors politiquement ?

Émission "Les Chemins de la philosophie", animée par Adèle Van Reeth.

(0)

(0)

Depuis la fin du XIXe siècle et la création des premiers parcs naturels africains pour "sauver’" une nature forcement vierge et sauvage de ces habitants, c'est toujours la même logique qui perdure. Un siècle et des milliers d’expulsions plus tard, peut-on parler d'un colonialime vert ou des nouveaux habits verts du colonialisme ?

Il est temps de secouer le cocotier de notre bonne conscience écologique en mettant en question les politiques de protection de l'environnement à l'œuvre sur ce continent.

Émission "Autour de la question", animée par Caroline Lachowsky.

(0)

(0)

Pour l'humanisme, l'humanité n'est pas seulement une espèce d'êtres vivants, homo sapiens, mais elle est une communauté morale et une valeur. Plus précisément, l'humanisme, au sens où l'entend Francis Wolff, implique trois thèses : l'humanité a une valeur intrinsèque ; l'existence des êtres humains a une valeur absolue ; l'humanité est source unique de valeurs. Ces idées ne vont pas de soi. "Avant l’homme" il y eut (et il y a encore, d'une certaine manière), le Dieu de la révélation ; et "après l'homme", pointe aujourd'hui la Nature. Selon ses deux rivales, l'humanité a certes une valeur, mais extrinsèque et relative, parce qu'il y a une source de valeurs supérieure dont dépend celle de l’humanité.

Concernant la première rivalité, Francis Wolff évoque ce qu'on a appelé la "sécularisation des Temps modernes", c'est-à-dire le processus par lequel la religion cesse, en Occident, d'être le repère central de la vie sociale (théocentrisme) pour gagner progressivement la sphère privée. Concernant la seconde rivalité, il s'agit de revenir sur les débats actuels autour de la valeur intrinsèque de "la nature" sous ses différentes formes (biocentrisme, écocentrisme, zoocentrisme) et l'actuelle position médiane du christianisme ("la vie humaine").

L'humanisme n'en reste alors pas moins le pire système... à l'exclusion de tous les autres !

(0)

(0)

L'inquiétude partagée que suscite la conscience des "potentialités apocalyptiques de la techno-science", selon l'expression de Cornelius Castoriadis, est fort compréhensible. Elle n'est toutefois d'aucun secours, ignorant le problème qui se pose dès que l'on s’interroge pour savoir qui peut apporter les réponses attendues et comment les mettre en œuvre ; c’est-à-dire dès que l'on se demande : que faire concrètement ?

(0)

(0)

Quiconque possède un brin d'esprit philosophique (et scientifique) et n'est pas trop aveuglé par les problèmes quotidiens et le dogme politico-économique de la croissance, ne peut qu'être frappé par cette lancinante rumeur qui semble à la fois tomber du ciel et remonter des entrailles de la Terre : une espèce zoologique singulière, Homo sapiens faber (V.Vernadskv), est devenue une nouvelle force géologique. L'humanité "civilisée", depuis la révolution thermo-industrielle, est désormais capable d'accélérer et de prendre la direction de l'évolution de toute la Biosphère. Mais n'est-ce pas jouer aux apprentis sorciers ?

La biologie moderne, en faisant triompher une conception moléculaire du vivant, a fait de l'ombre à l'essor, tout aussi fondamental, de la biologie environnementale et de l'écologie globale, la science de la Biosphère, ignorée par les sciences économiques et sociales. Malgré les illusions du Développement, l'expansion de la civilisation scientifico-militaro-industrielle heurte de plus en plus les limites de la Biosphère dont les sociétés humaines dépendent tout autant que n'importe quelles autres formes de vie.

- 0'00'30 : Qui êtes-vous ?

- 0'01'40 : Où sommes-nous ?

- 0'02'40 : Vernadsky

- 0'25'15 : De la biosphère à Gaïa

- 0'35'10 : La biosphère de l'anthropocène

- 0'45'00 : Nicholas Georgescu-Roegen

- 1'04'25 : Comment voyez-vous l'avenir ?

(0)

(0)

Sur son site partage-le.com, Nicolas Casaux développe un discours écologiste radical et propose une analyse résolument technocritique. L'occasion de partager une conversation autour du progrès et de ses méfaits, des "exigences des choses plutôt que l’intention des hommes", des éco-charlatans, du transhumanisme et du transgenrisme, mais aussi de féminisme, de littérature, de nature et de la quête vers l'autonomie.

(0)

(0)

La crise en cours remet à l'ordre du jour la volonté de transformer notre système productif de façon à le rendre plus protecteur et plus durable. Les bonnes volontés ne manquent pas, mais disposons-nous des outils et en particulier des outils intellectuels nécessaires ?

Il s'agit de prendre au sérieux la notion de développement durable : non seulement un développement qui se déploie à travers le temps, ce qui est une tautologie, mais qui construit de la durée et dont les principes mêmes – le capital, le travail, la technique – sont commandés par le sens de la durée. La question économique s'en trouve profondément renouvelée.

Une conférence qui s'inssère dans le cycle "Ralentissements" des discussions de la Chocolaterie.