(0)

(0)

Ces dernières années ont mis au centre de l'attention la question de notre rapport à la nature dans un monde néolibéral. Des néoruraux à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la tension entre une nature vue tantôt comme élément réactionnaire, tantôt comme élément révolutionnaire est au cœur de tous les débats.

Le romantisme, mouvement culturel et artistique majeur apparu au XIXe siècle, a posé les bases d'une vision du monde et de la nature toujours très présente. Et alors qu'ils souvent été considérés comme tenants d'un mouvement bourgeois et réactionnaire, les romantiques ont porté les germes d'une critique radicale du capitalisme et d'une pensée proprement écologiste.

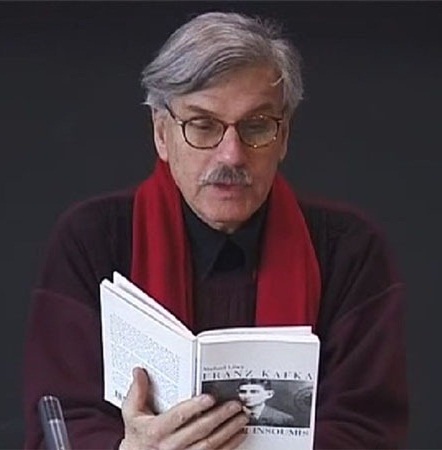

Michael Löwy nous invite à redécouvrir les romantiques, leur pensée, leur vision du monde… pour nous aider à penser les grands défis de notre siècle !

(1)

(1)

L'Homme n'a pas de rapport direct au réel. Il passe par un intermédiaire (langage, mathématiques, idée, concept, etc.) et vit dans un monde de symboles. Mais ce dernier est-il un brouillard obscurcissant sa vue ou un outil lui permettant de mieux appréhender le réel ?

La réponse nous est donnée par la pensée dialectique. Forgée depuis Platon et poussée à son paroxysme par Hegel et Marx, la pensée dialectique est l'outil conçu par les philosophes pour disséquer ce monde de symboles.

Tout comme le bois est la matière première du menuisier, le monde de symboles est la matière première du philosophe mais également, l'objet de convoitise du pouvoir politique. La manipulation des mots dans le débat politique et l'utilisation des mathématiques dans les sondages sont autant de façons de prendre le pouvoir sur le monde symbolique et donc sur les hommes.

Mohamed Ridal, au travers de multiples "clefs de lecture", nous aide à comprendre ce qu'est la pensée dialectique et comment elle nous aide à atteindre le réel. Ce au travers de l'étude d'oeuvres réputées ardues, principalement d'inspiration hégéliennes et marxistes, avec pour principe de donner des clefs de compréhension permettant de déverrouiller le texte.

(0)

(0)

On ne manque jamais de rendre hommage aux ouvrages de Paul Bénichou quand on s'aventure sur son terrain, celui de la religiosité romantique et de la sacralisation de l'écrivain. Cependant, cet intérêt semble plus thématique que scientifique. On mentionne Bénichou comme par réflexe, car il constitue la référence incontournable sur ce type de sujets, mais on commente rarement la teneur exacte de ses livres, ses prises de position, comme si quelque chose dans la manière de procéder du célèbre critique embarrassait la recherche actuelle.

Il n'est pas si aisé de formuler les raisons de cette réticence, la méthode de Bénichou pouvant elle-même difficilement se définir de manière univoque. Alexandre de Vitry part donc de ce flou de départ, inhérent au travail de Bénichou, pour mieux comprendre ce qui a pu faire la spécificité de sa critique-fleuve, tant dans sa méthode que dans ses implications idéologiques.

(0)

(0)

Le philosophe Claude Romano tente de cerner les apports de la pensée romantique et post-romantique à l'émergence de l'idéal d'authenticité personnelle qui s'est affirmé toujours davantage, depuis lors, dans nos démocraties occidentales et au-delà d'elles. Cette idée d'authenticité articule deux dimensions: tout d'abord, l'idée d'une vérité sur soi-même qu'il s'agit d'atteindre ou plutôt de faire dans sa vie elle-même ; ensuite, l'idée de libre épanouissement de soi ou de réalisation personnelle, ouvrant sur un perfectionnisme moral.

Plusieurs aspects de l'époque romantique permettent de comprendre comment se cristallisent ces deux thèmes : un recul des repères religieux traditionnels, dans le sillage des Lumières, qui ôte à la foi sa sécurité et plonge l'individu dans une forme de désarroi ; solidaire de cette évolution, un vacillement de tout l'univers moral favorisant l'émergence de nouvelles figures interlopes, de nouveaux héros (Faust, Manfred, Vautrin) brouillant la distinction du bien et du mal et tendant à la rendre inopérante ; une nouvelle mobilité sociale, qui efface progressivement les limites entre les classes et inaugure le grand mouvement d'égalisation des conditions souligné par Tocqueville à propos de la démocratie américaine ; en même temps, la montée de ce que le penseur français appelle pour la première fois l' "individualisme" contemporain.

Du fait de ce vacillement général des repères religieux, éthiques, sociaux, l'individu se retrouve seul face à lui-même, en proie à une interrogation angoissée : qui suis-je ? Qui veux-je être ? Que veux-je faire de ma vie ?

Tandis que la question de l'identité personnelle appelait jusqu'au XVIIIe siècle une réponse relativement simple, elle devient une énigme que chaque individu est sommé de résoudre dans une certaine angoisse. Il s'agira de considérer comment la pensée philosophique, mais aussi la littérature et l'art donnent forme à cette interrogation et esquissent différentes voies pour penser l'adéquation à soi-même et l'authenticité.

(0)

(0)

"Nation littéraire" entre toutes, la France est sans doute celle qui a développé le rapport le plus étroit entre la littérature et le national. Mais dans tous les pays, depuis les mouvements révolutionnaires européens du XIXe siècle jusqu'aux mouvements d'émancipation anticolonialistes, la littérature s'est vu reconnaître un rôle de premier plan dans les affrontements idéologiques.

Mobilisés dans les guerres et les luttes de résistance comme éveilleurs et formateurs de la conscience nationale, les oeuvres littéraires sont en période de paix l'objet d'un culte qu'entretiennent les musées, les ventes de manuscrits et autres institutions culturelles.

Aujourd'hui, la mondialisation et les pratiques nouvelles de la numérisation vont-elles abolir notre rapport aux temples de la littérature que sont les bibliothèques ou plutôt la métamorphoser ?

(0)

(0)

Par le courant philosophique appelé "Idéalisme allemand" et les idées des penseurs comme Hegel, Fichte ou Kant, les Allemands depuis le XVIIIe jusqu'au début du XIXe siècle se voyaient symboliquement les descendants des anciens Grecs.

L'œuvre théâtrale de Wagner magnifie cette vision d'une façon si absolue qu'on ne peut en saisir toute la profondeur qu'en la considérant avec toutes ses implications philosophiques. Son art est une réponse éloquente à la question : "Qu'est-ce qui est allemand ?"

Une conférence organisée par le Cercle Richard Wagner-Lyon.

(0)

(0)

L’art, nous savons tous ce que c’est, et nous avons l'impression qu'il a toujours existé tel que nous l?entendons. Pourtant, c'est loin d'être le cas.

Cette série d'interventions nous permet de parcourir l'histoire du concept d'art, dans une volonté de assumée de vulgarisation portant sur l'art et les théories esthétiques. Elle a pour but d'interroger nos idées reçues et nos lieux communs sur le sujet, car ils sont nombreux...

(0)

(0)

Admiré par Proust, Malraux, Gide ou encore Apollinaire, l'oeuvre de Charles Maurras est généralement réduite à sa part antisémite. Pourtant, il existe un kaléidoscope Maurras, "des polémiques les plus ignobles aux méditations les plus élevées" (J. L. Barré).

Toujours commentée, très rarement lue, a récemment été -en partie- rééditée dans la collection Bouquins (Robert Laffont). Directeur du projet, Martin Motte nous présente un Maurras peu connu : celui qui, amoureux de l'universalisme grec, développa un esthétisme fait de classicisme dont les racines se forment au pied de l'Acropole.

On découvre ainsi un personnage aux multiples facettes : poète métaphysique, philosophe de la relation amoureuse ou encore régionaliste porteur de la nation...

Une émission animée par Christophe Dickès.