(0)

(0)

Un sujet fondamental est ici abordé par le réalisateur Sylvain Durain et le professeur de philosophie Charles Robin : l'évolution et la mort de la figure du Père à travers les époques et sa destitution contemporaine.

Cette disparition peut se percevoir sur tous les plans, qu'ils soient historique, sociologique, philosophique, spirituel ou encore artistique.

Mais l'effacement de cette figure tutélaire, qui fait les affaires de la (dis)société libérale, aurait-elle été voulue et orchestrée ?

(0)

(0)

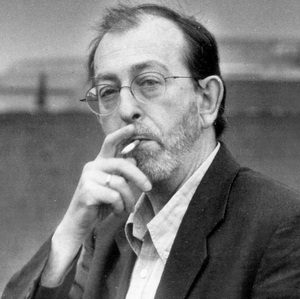

Juif Allemand, Léo Strauss s'exile aux USA à la fin des années 30 et s'impose comme philosophe politique.

Grand lecteur des textes classiques, de Platon à Spinoza et Hobbes en passant par Maïmonide, il livre de précieuses analyses sur la généalogie du nihilisme.

Ses méditations sur les Lumières, la crise du rationalisme moderne, le rapport entre religion et politique, et le libéralisme sont peut-être inégalées au XXe siècle.

(0)

(0)

L'historien israélien Shlomo Sand esquisse une petite histoire des intellectuels français, de Voltaire à Michel Onfray.

Depuis le mouvement des Lumières jusqu'aux philosophes médiatiques que nous connaissons et en passant par l'affaire Dreyfus qui a vu naître ce terme, c'est le rapport particulier que notre société française entretient avec les intellectuels qu'il est intéressant de questionner.

Car si les engagements furent par exemple assez différents face aux deux grandes idéologies du XXe siècle (le communisme et le fascisme), les positions sont également partagées devant les obsessions identitaires de notre temps.

Une réflexion qui devrait nous obliger à prendre du recul devant les déclarations des clercs qui ne sont que le reflet de l'air du temps.

(0)

(0)

Adrien Abauzit, avocat et conférencier, se lance dans le debunkage d'un face à face opposant Florian Philippot et Rokhaya Diallo sur la thématique du racisme.

L'occasion idéale pour revenir sur les problèmes liés à l'immigration sur le territoire français, sur l'identité profonde de la France et sur les forces politiques et leur positionnement face à cet enjeu.

Une émission animée par Tepa.

(1)

(1)

C’est à une véritable archéologie de la modernité que se livre Alain de Benoist et Frédéric Rouvillois dans cet entretien croisé : contrairement aux idées reçues, le "Progrès" n’est pas né avec les Lumières, mais au XVIIe siècle, avec la nouvelle philosophie, l’apparition du déisme et la diffusion de l’ "esprit bourgeois". De Bacon à l’abbé de Saint-Pierre, il devient une philosophie de l’histoire et, conformément à son inspiration cartésienne et mécaniste, prétend à une cohérence totale.

Ses défenseurs définissent désormais le Progrès à partir du modèle de la Machine : comme un mouvement global de perfectionnement que caractérisent sa forme linéaire, sa nécessité radicale et sa permanence. Ce faisant, ils peuvent ainsi le transposer au réel.

Au même rythme que la raison, la morale, le bonheur ou l’Etat sont appelés à progresser. L’histoire, enfin dotée d’un sens, devient ainsi le lieu où pourra s’accomplir la promesse de Descartes : l’homme, parfaitement libre et tout-puissant, sera bientôt "maître et possesseur de la nature".

Une démystification érudite et acérée, dévoilant les retombées contraignantes des utopies.

(0)

(0)

Le progrès est devenu un dogme, comme le souhaitait Auguste Comte. "Il est difficile de trouver quelqu'un qui ne soit pas progressiste. Staline l'était, Hitler l'était, le général Tapioca et le général Alcazar le sont tous les deux au même titre."

Et le progrès in fine est devenu le critère du Bien : "Le gentil est toujours progressiste, le méchant est un conservateur, réactionnaire, intégriste, fondamentaliste, etc."

Retour sur l'idéologie -aujourd'hui en échec- du progressisme en compagnie du philosophe Rémi Brague, à l'occasion de la sortie de son livre Le Règne de l'homme (Gallimard).

(0)

(0)

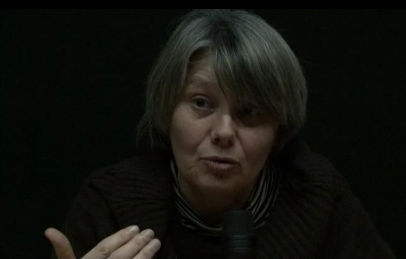

L'idée de progrès, comme la pensée opératoire et les cultures et habitus techniques, se construisent et évoluent dans le temps. C'est à une réflexion sur cette historicité qu'invite cette série de cours.

Pour ce faire, Anne-Françoise Garçon, professeur des Universités et spécialiste d'histoire des techniques et d'histoire des entreprises, analyse la pensée créatrice des artisans, des ingénieurs et des penseurs qui élaborèrent lentement l'idée de progrès entre le XVIe et le XVIIIe siècle.

(0)

(0)

Comment l’idée de croissance économique est-elle devenue un lieu commun ? Par quelle révolution dans l’histoire de la pensée la notion d’une économie de croissance en est-elle venue à s’imposer dans la modernité, et presque universellement, non seulement comme un bien en soi, mais comme un phénomène naturel ?

Pourtant, cela n’allait pas forcément de soi : il y eut un temps ou la croissance économique n’était pas considérée comme ce qui garantit naturellement et obligatoirement le progrès humain...

Alors, la faute à Adam Smith ? Cela est peut-être plus compliqué qu’on le dit aujourd’hui... Comment repenser aujourd’hui les limites dans lesquelles assurer enfin un progrès véritable, et qui profiterait enfin au plus grand nombre ?

Conférence à l'Agora des Savoirs, Cycle 3 : Qu’est-ce que la modernité ?