(0)

(0)

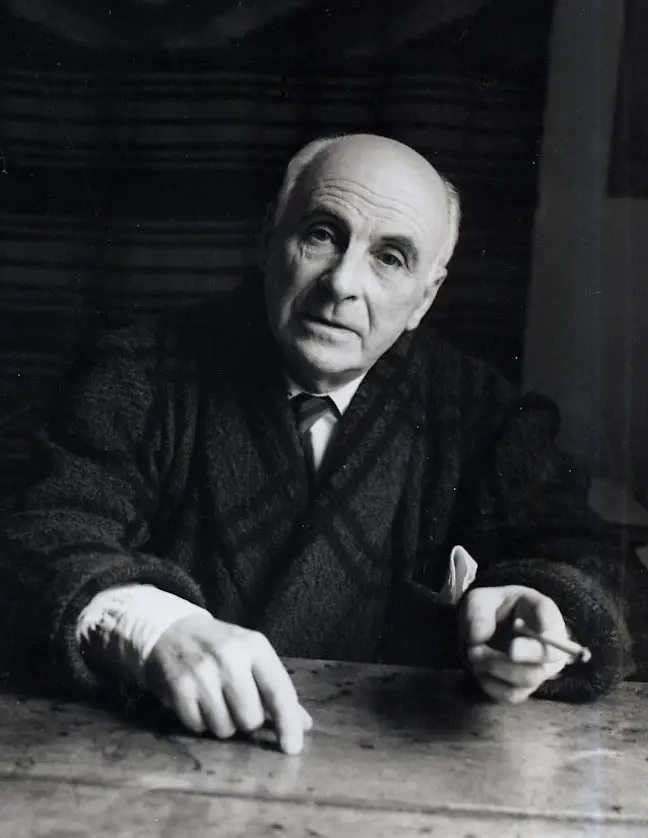

C'est chez lui, au Bar-sur-Loup, que Francis Ponge se raconte : sa passion pour les mots, sa vie entre les Cévennes et Paris, ses amis et ses admirations.

Ici, Ponge lit Le Lézard, Le Cageot, L'Huître et aussi Le Papillon. Il avoue ses "blocages" à l'oral et reconnaît au moins une vertu à la poésie en tant qu' "exercice de rééducation verbale." Il dit ses origines cévenoles et huguenotes, sa découverte de François de Malherbe et de La Fontaine. Est aussi évoquée son amitié pour Braque, Picasso, et on peut y entendre la description qu'il fait de La Dame qui pleure.

Ponge le poète et l'origine de la musicalité de son écriture, Ponge le Résistant, qui nous rappelle que si la littérature ne peut être que transgression, il lui faut tout de même des règles à transgresser.

"J'ai passé ma vie à refuser le mot de 'poète' parce que je ne voulais pas être confondu avec tous les gens qui pleurent, qui se mouchent et montrent leur mouchoir et disent 'Voilà une page de poésie’. Et puis, à la longue, la barbe ! Puisqu'on veut que je sois poète, eh bien laissons faire !"

Un entretien mené par Jean Daive.

(0)

(0)

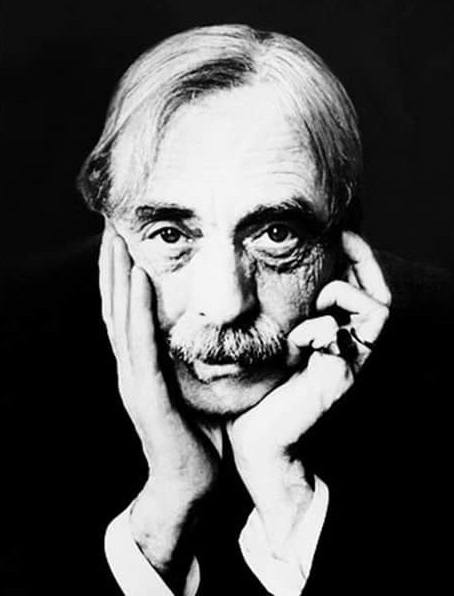

Philosophe, journaliste, poète, traducteur et acteur de la vie politique française, Pierre Boutang (1916-1998) était tout cela à la fois.

Il a traversé le XXe siècle avec toujours un livre dans la poche, et revient dans cet entretien sur son parcours, de l'Algérie à cause monarchique en passant par Maurras et De Gaulle, et son oeuvre, de la question du temps à notre rapport au langage poétique.

(0)

(0)

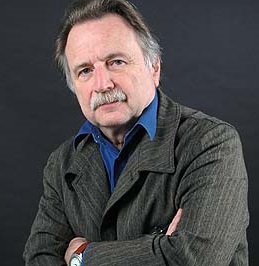

Malgré quelques vers toujours inscrits dans la mémoire collective, ou l'image de sa tombe au cimetière marin de Sète, la figure de Paul Valéry semble se tenir au bord de l'oubli. La faute, peut-être, à une œuvre et à une biographie rétives aux opérations visant à les résumer.

Au cours de sa vie, Ambroise Paul Toussaint Jules Valéry s'est beaucoup employé à brouiller les pistes de sa biographie, refusant d'une main les démarches qui se vouaient explicitement à la retracer, tandis que de l'autre il nourrissait son œuvre d'authentiques détails de son existence. De la même façon, sa prédilection pour le fragment et l'aspect quasi-préparatoire, intermédiaire, de certains de ses textes rendent son travail difficile à envisager comme un ensemble unifié.

Tâcher de comprendre l'écrivain, qui fut aussi bien philosophe que poète, cela consiste donc à se conformer à la part éparse des chemins empruntés par Paul Valéry. Et peut-être saisir les contours de la grande entreprise dont son œuvre, aussi consistante soit-elle, ne fit que tracer le projet.

Émission "Sans oser le demander", animée par Matthieu Garrigou-Lagrange.

(0)

(0)

Les livres changent le monde. En douteriez-vous ? C'est en compagnie de l'écrivain philospohe Régis Debray et du haut fonctionnaire Didier Leschi qu'au travers de cette série d'émissions nous allons comprendre pourquoi, mais surtout comment.

Cette série sur l'histoire des idées, l'histoire du monde, l'Histoire donc tout simplement dessine le paysage (subjectif) de la trentaine de livres qui ont bouleversé, depuis 1900, la marche des choses et transformé les représentations à l'échelle internationale.

Introduite par une émission sur l'histoire de la diffusion des textes, l'étude se termine sur une tentative de dessiner l'avenir. Il y a des livres qui font tomber des murs.

(0)

(0)

Qu'en est-il du mélange élevé au rang de procédé poétique ? William Burroughs découvre le cut-up, méthode mécanique qui "broie les textes dans une machine impitoyable", à travers le travail de l'artiste et poète Brion Gysin à la fin des années 50.

Les enjeux du cut-up : échapper au contrôle de l'intelligence, à l'illusion d'une possession des mots, discuter la position de l’auteur. "Depuis quand les mots appartiennent-ils à quelqu'un ?" demande Burroughs.

Avec cette machine déconnectante reconnectante, mélangeante donc, Burroughs entend que les poètes libèrent enfin les mots.

Émission "Pas la peine de crier", animée par Marie Richeux.

(0)

(0)

Helléniste franco-italien reconnu, Luigi-Alberto Sanchi vient nous présenter une anthologie de la littérature grecque d'Homère à Justinien dont il a dirigé l'édition.

Parcourant treize siècles de littérature, il revient sur les différentes époques et auteurs qui se succèdent et dont les textes illustrent la diversité, la richesse et la pérennité de la littérature en grec ancien.

(0)

(0)

Relire Mallarmé, au-delà des clichés qui le figent, "tel qu'en lui-même l'éternité le change", en un poète hiératique et glacé, chantre de l'hermétisme, siégeant au Panthéon de "nos plus grands héros littéraires". Relire aujourd'hui Mallarmé pour retrouver la dimension bien vivante de ce "mendieur d'azur", cet homme au rêve habitué, comme il se définissait lui-même. Dès l'adolescence, il recopiait des milliers de vers, de Hugo, de Banville et surtout de Baudelaire, et apprenait l'anglais pour pouvoir traduire Edgar Poe, son "grand maître".

À 20 ans, il composait ses premiers chefs-d'œuvre, L'Azur, Les fenêtres, Apparition, Le Pitre, Brise marine. Professeur à Tournon, voulant fuir l'Ardèche ("ici-bas sent la cuisine"), il constate dans son dénuement qu'il a voué sa vie à "l'art, dèche" (Lacan se réfère souvent à Mallarmé). À 24 ans, à force de "creuser le vers", il traverse une crise majeure, découvre le Néant. Mais, tel son Igitur "descendant les escaliers de l'esprit humain", allant "au fond des choses, en "absolu" qu'il est", il y trouve la Beauté, imagine "Le Livre", et commence à écrire son Hérodiade "dans la terreur" car, dit-il, "j'invente une langue qui doit nécessairement jaillir d'une poétique nouvelle". Il s'agit désormais de "suggérer" plutôt que de "nommer" et de trouver l'explication orphique de la terre.

Comme il s'éloignait résolument des Parnassiens, on fit de lui, le "père du symbolisme". Mais pour tous ceux qui fréquentaient les dandys de la rue de Rome ou sa maison de Valvins (près de Fontainebleau) – Villiers de L'Isle-Adam, Manet, et vers la fin, Gide ou Valéry – Mallarmé était bien plus qu'un chef d'école. Son expérience du langage poétique ouvre notre modernité.

Émission "Une vie, une oeuvre", produite par Pascale Lismonde et Brigitte Rihouay.

(0)

(0)

L'oeuvre de Louis Aragon est impressionnante. Son ampleur, sa variété, sa durée exceptionnelle dessinent les contours d'un monument littéraire. De plus, elle émane de l'un des derniers "grands écrivains" dont la France est si friande. Et pourtant l'oeuvre d'Aragon est encore souvent réduite à la simplification d'une légende. En effet il existe un "mythe Aragon" qui vient recouvrir les textes comme un voile et en fausser la lecture. Ce mythe, qui s'est élaboré du vivant du poète et s'est perpétué bien après sa mort, repose essentiellement sur deux facettes de l'oeuvre et de la biographie. D'une part le couple formé par Elsa Triolet et Louis Aragon, censé incarner l'amour parfait, et d'autre part la dimension politique, l'engagement de l'homme et de son oeuvre.

L'amour et la politique, Elsa et le communisme, l'élaboration légendaire a fini par former des entrelacs d'une grande complexité. Les intervenants tentent ici de démêler quelques fils de cet écheveau, pour voir ce que le recul du temps permet de révéler, ce que les documents soulèvent comme interrogations, doutes, bref vérifier s'il y a un Aragon "nouveau".

Émission "Une vie, une oeuvre", produite par Catherine Pont-Humbert et Dominique Costa.