(0)

(0)

Incitant ses disciples à rechercher une "voie moyenne" entre hédonisme et ascétisme, le Bouddha les a-t-il par là même dissuadés de mener une vie érémitique ?

Ce mode de vie solitaire dans un lieu retiré est en effet considéré, en Occident tout au moins, comme l'accomplissement "mystique" du renoncement et de l'ascèse.

En quoi les ermites bouddhistes se distinguent-ils donc des moines, et nons invitent-ils à changer de regard sur cette forme de vie si particulière ?

(0)

(0)

Diplômée de philosophie et professeur de culture religieuse, Camille Mordelynch a travaillé sur les structures des premières communautés chrétiennes. Evoquant leur fonctionnement et leur capacité de rayonnement, elle cherche à démontrer l'influence de l'héritage chrétien dans les valeurs que le socialisme et le communisme convoquent.

Un travail qu'elle a synthétisé dans la brochure Le Christ contre l'avoir et qu'elle publie aux Editions des Livres Noirs.

Émission "La Méridienne", animée par Wilsdorf et Béluga.

(0)

(0)

L'historien François-Marin Fleutot nous livre le contenu de ses recherches sur les rapports souvent difficiles qui unissait les rois de France à l'Eglise catholique, non pour des affaires de foi mais de souveraineté nationale. Il voit dans cette indépendance revendiquée de la couronne de France, qui valut à nombre de nos souverains l'excommunication, la source de la laïcité entendue comme le fait que le roi de France n'a point de supérieur dans le domaine temporel en son royaume.

(0)

(0)

Quels sont les liens étroits et anciens entre la face politique et la face économique de la démocratie ? Comment la démocratie pose-t-elle la règle de la répartition des richesses ? Comment le droit social peut-il être ancré dans une représentation partagée de la justice ? Quels sont les dispositifs qui ont pu exprimer l'idée de démocratie économique à l'âge industriel ? Et comment cette démocratie économique a-t-elle finalement reflué sous l'effet du tournant néolibéral ?

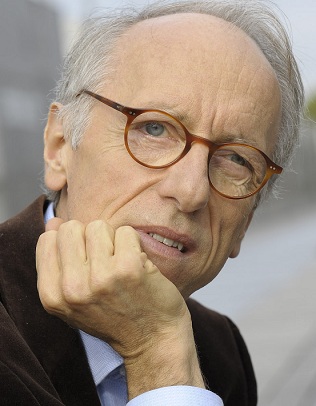

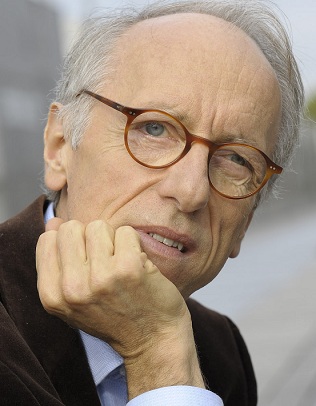

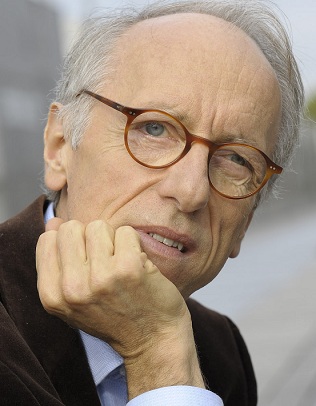

Après avoir montré les effets du recul du gouvernement par les lois et la résurgence de nouvelles figures de l'allégeance au sein de l'ordre juridique, le juriste Alain Supiot entend mener une réflexion sur le concept, l'histoire et la pratique de la démocratie économique entendue comme l'ancrage du droit social dans une représentation partagée de la justice.

Car le problème principal qui se pose aujourd'hui est de ré-encastrer (Karl Polanyi) les marchés dans la société et de cesser de réduire la vie humaine à la vie économique, et la vie économique à l'économie de marché...

(0)

(0)

Au XIe siècle, sur fond de lutte de pouvoir entre le Pape et l'Empereur, l'Occident connaît une révolution qui bouleversera à jamais son visage : c'est la réforme grégorienne, inspirée du nom du pape Grégoire VII, avec des effets qui durent encore aujourd'hui.

Les réformateurs du XIe siècle veulent corriger les moeurs, restaurer la discipline monastique et, de manière générale, séparer nettement dans la société les clercs et les laïcs, au profit des premiers. Ils conduisent à la querelle des investitures, marquée par des affrontements violents.

En voulant trancher la question de l'équilibre des pouvoirs entre deux puissances à vocation universelle -l'Empire et la Papauté-, la réforme grégorienne désacralise le pouvoir politique et conduit à un profond renouvellement des élites d'Eglise. Paradoxalement, en séparant le temporel du spirituel, elle participe à son corps défendant à l'émergence d'un pouvoir laïc à la tête des sociétés médiévales.

Marquant à jamais la chrétienté latine, l'oeuvre des papes Léon IX, Grégoire VII et Urbain II constitue l'une des matrices du développement politique, religieux et culturel européen.

(0)

(0)

Faire de l’entreprise le cœur des sociétés : ce projet, claironné par M. Emmanuel Macron, est d’ordinaire identifié au néolibéralisme contemporain. Il marque en réalité l’aboutissement d’une longue histoire. Celle de la rationalisation du travail et du temps, qui commence dans les monastères au XIIIe siècle. Celle aussi de l’édification d’une croyance commune dans le salut par le progrès industriel.

Et c'est ce que nous raconte Pierre Musso, professeur à l'Université de Rennes et auteur du récent La Religion industrielle.

Une conférence prononcée dans le cadre de la journée "Tout le monde déteste le Travail".

(0)

(0)

Pierre Musso, professeur à l'Université de Rennes, nous donne à voir dans son dernier ouvrage la naissance, dans la matrice chrétienne, d'une religion rationnelle qui est désormais notre croyance universelle.

L'esprit industriel s'est emparé du plus grand mystère de l'Occident chrétien, celui de l'Incarnation, et l'a inscrit dans divers grands Corps pour transformer le monde : ceux du Christ, de la Nature, de l'Humanité et de l'Ordinateur.

Il explore la généalogie de la religion industrielle et met en évidence trois bifurcations majeures institutionnalisées dans le monastère (XIe-XIIIe siècles), la manufacture (XVIIe-XVIIIe) puis l'usine (XIXe), avant de constituer l'entreprise (XXe-XXIe). Son élaboration s'est accomplie sur huit siècles pour atteindre son apogée avec la "Révolution managériale", la cybernétique et la numérisation.

(0)

(0)

L’industrie est une vision du monde. Avant d’être machinisme, elle est une grande machinerie intellectuelle. Nous vivons et nous croyons dans les "Révolutions industrielles" qui se multiplient depuis deux siècles.

Le travail de Pierre Musso porte un regard anthropologique et philosophique de l'Occident sur lui-même. Cet Occidental selfie met au jour sa puissante religion industrielle, jamais vue comme telle.

L’industrie absorbe tout. Elle fait tenir l’architecture culturelle de l’Occident. Car l’Occident a bien une religion. Il ne s’est produit aucune "sécularisation". La religion ne peut disparaître : elle se métamorphose. Avec la "Révolution industrielle", un "nouveau christianisme" technoscientifique a été formulé.

Pierre Musso donne à voir la naissance, dans la matrice chrétienne, d'une religion rationnelle qui est désormais notre croyance universelle. L'esprit industriel s'est emparé du plus grand mystère de l'Occident chrétien, celui de l'Incarnation, et l'a inscrit dans divers grands Corps pour transformer le monde : ceux du Christ, de la Nature, de l'Humanité et de l'Ordinateur.

Pierre Musso explore la généalogie de la religion industrielle et met en évidence trois bifurcations majeures institutionnalisées dans le monastère (XIe-XIIIe siècles), la manufacture (XVIIe-XVIIIe) puis l'usine (XIXe), avant de constituer l’entreprise (XXe-XXIe). Son élaboration s'est accomplie sur huit siècles pour atteindre son apogée avec la "Révolution managériale", la cybernétique et la numérisation.

La religion industrielle a produit un corpus philosophique, quelques bibles encyclopédiques, un puissant imaginaire et un grand théâtre usinier. Elle s'est construite à l'ombre de l'État et contre la religion politique, longtemps de façon souterraine. Désormais, l'Entreprise porte et exporte la religion industrielle alors que l'État voit sa symbolique politique se dilapider.