(0)

(0)

Dans l'Europe actuelle confrontée à une immigration musulmane continue, on aime bien se référer au modèle de cohabitation pacifique des trois cultures d'Al-Andalus.

L'histoire de l'Hispanie musulmane ou d'Al-Andalus est ainsi un enjeu archétypique. Au Moyen Âge, la Péninsule ibérique aurait connu une remarquable et inhabituelle cohabitation pacifique entre juifs, chrétiens et musulmans. Une admirable symbiose culturelle qui aurait duré vaille que vaille du VIIIe siècle jusqu'à l’expulsion des juifs en 1492, voire, jusqu'à l’expulsion des morisques en 1609.

Pourtant, force est de constater qu'il s'agissait, dans la réalité des faits, d'un régime très semblable à l'apartheid sud-africain et d'une époque globalement "terrifiante". Soulignant que les motifs et les facteurs de luttes et d'affrontements entre l'Espagne musulmane et l'Espagne chrétienne ont été prédominants pendant toute la période concernée, Philippe Conrad montre qu'Al-Andalus a été tout sauf un modèle de tolérance.

Il ne s'agit pourtant pas de nier qu'il y a eu des éléments de communication culturelle (surtout d'origine hellénistique) jusqu'au XIIe siècle, mais plutôt de montrer qu'il n'y a jamais eu un merveilleux système mixte sur lequel aurait reposé la cohabitation pacifique ; qu'il n'y a jamais eu un mode de vie partagé par tous, une même perception du monde valable pour tous.

Raison pour laquelle fut entreprise la Reconquista de toute la péninsule ibérique par des puissances chrétiennes.

Émission du "Libre Journal de la jeunesse", animée par Pascal Lassalle.

(0)

(0)

Dans l'Europe actuelle confrontée à une immigration musulmane continue, on aime bien se référer au modèle de cohabitation pacifique des trois cultures d'Al-Andalus.

L'histoire de l'Hispanie musulmane ou d'Al-Andalus est ainsi un enjeu archétypique. Au Moyen Âge, la Péninsule ibérique aurait connu une remarquable et inhabituelle cohabitation pacifique entre juifs, chrétiens et musulmans. Une admirable symbiose culturelle qui aurait duré vaille que vaille du VIIIe siècle jusqu'à l’expulsion des juifs en 1492, voire, jusqu'à l’expulsion des morisques en 1609.

Pourtant, force est de constater qu'il s'agissait, dans la réalité des faits, d'un régime très semblable à l'apartheid sud-africain et d'une époque globalement "terrifiante". Soulignant que les motifs et les facteurs de luttes et d'affrontements entre l'Espagne musulmane et l'Espagne chrétienne ont été prédominants pendant toute la période concernée, les intervenants montrent qu'Al-Andalus a été tout sauf un modèle de tolérance.

Il ne s'agit pourtant pas de nier qu'il y a eu des éléments de communication culturelle (surtout d'origine hellénistique) jusqu'au XIIe siècle, mais plutôt de montrer qu'il n'y a jamais eu un merveilleux système mixte sur lequel aurait reposé la cohabitation pacifique ; qu'il n'y a jamais eu un mode de vie partagé par tous, une même perception du monde valable pour tous.

(0)

(0)

Dénonçant depuis longtemps déjà les dérives des activistes identitaires qui, sous couvert d'antiracisme, s'en prennent à notre "vivre ensemble" et à nos valeurs républicaines, Laurent Bouvet nous invite à réfléchir à ce qui nous est commun au-delà de nos appartenances religieuses et, plus largement, culturelles.

Car un citoyen ne se réduit pas à la somme de ses différentes composantes identitaires et la question de l'identité n'épuise de loin pas le débat politique.

L'humanisme universalite saura-t-il répondre au défi du racialisme identitaire ?

(0)

(0)

François-Xavier Bellamy, maire-adjoint de Versailles, agrégé de philosophie et professeur en classe préparatoire, nous propose une réflexion sur cette impression obsédante qui hante notre imaginaire : celle de l'effacement de la France et, plus largement, de notre civilisation.

Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là ? Peut-on relier cette état de fait à la crise de transmission qui semble être l'une des traits les plus saillants de notre société ?

(0)

(0)

Après la loi de 1905, le conflit entre les "deux France" laïque et catholique s'était progressivement apaisé - malgré les batailles de l'école - et le principe de laïcité faisait l'objet d'un remarquable consensus. Depuis, la situation a changé, insensiblement puis de façon manifeste dans une ambiance marquée par de violentes polémiques. Dans une société largement déchristianisée, l'Islam a gagné en importance et en visibilité au moment où l'égalité se dégradait en revendication identitaire avec constitution de communautarismes imités des États-Unis. Toute une gauche laïque a pris le tournant identitaire ou professe une laïcité "libérale" tandis qu'une partie de la droite instrumentalise la laïcité.

Le professeur de sciences politiques Laurent Bouvet nous expose cette "nouvelle question laïque" et rappelle le sens de la loi de 1905 en montrant que la laïcité est indispensable à notre nation, collectivité des citoyens menacée de dilution dans la société des individus.

(0)

(0)

Les religions semblent retrouver une nouvelle vie dans des sociétés à la fois désertées par la pensée et livrées à de profondes mutations démographiques. Abusée, l'opinion en oublie que la République laïque s'est construite sur l'affirmation de la liberté de conscience par rapport à la religion. Tout citoyen est libre de croire ou de ne pas croire. Il ne saurait être d'emblée assigné à une identité religieuse, sous peine de régression historique.

À l'ère de la liberté éclairée de l'individu et de la souveraineté du peuple, cultes et croyances restent nécessairement confinés à la sphère privée. S'il y a des religions sur le territoire de la République, aucune ne peut être dite "de la République". Philippe Forget s'emploie donc à décrypter les nouvelles recettes idéologiques par lesquelles un cléricalisme médiatique s'évertue à tarauder la conscience critique du citoyen. Obnubilé par ses "racines", celui-ci ne conçoit plus l'universalité de l'intérêt public, il consent à être traité en individu mineur et ordonné à des tâches subsidiaires.

Comme l'explique Philippe Forget, la publicité des "minorités visibles", l'apologie du "multiculturalisme" et le culte de l'Autre aboutissent à ruiner l'unité républicaine du peuple qui dès lors macère dans ses mémoires, aux dépens du progrès commun. Les "élites" parasitaires prospèrent sur l'usure morale et politique de la conscience collective qu'elles privent ainsi d'horizon.

(0)

(0)

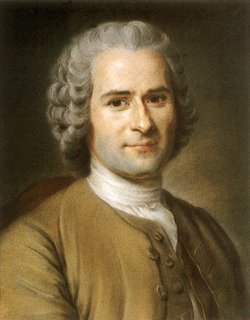

Rousseau affirme la présence indispensable de la religion en politique qu'il intitule religion civile. Elle est, à ses yeux, l'instrument critique universel.

Est-elle dépassée dans notre monde contemporain gagné par la laïcité ou la sécularisation ? Ne peut-elle aider à comprendre certains phénomènes contemporains de religions civiles qui animent désormais certains pays, en particulier les Etats-Unis d'Amérique ?

(0)

(0)

Il va de soi, aujourd’hui, que Montaigne est notre ami. Il nous captive, nous émeut, nous persuade. Mais Montaigne nous trompe. Il nous conduit par le bout du nez. Nous devons donc faire un effort vigoureux pour échapper à son charme et saisir ce qu’il a vraiment voulu dire.

Montaigne est engagé dans une entreprise de recomposition des autorités, dont le Moi de chacun de nous voudrait être l’heureux héritier. Il faut entrer dans son atelier pour découvrir ce que cette entreprise comporte d’audace et de ruse, de vertu et de vice, de vérité et de mensonge.

Montaigne en devient moins aimable, mais beaucoup plus grand qu’une tradition complaisante ne l’a fait. En le comprenant comme il s’est compris lui-même, nous verrons plus clair dans ce que nous sommes devenus après lui et, pour une part, à cause de lui. C’est de nous qu’il s’agit.