(0)

(0)

Ecologie, crise agricole, guerre en Ukraine : l'intellectuel de sensibilité écologiste et ancien homme politique Laurent Ozon nous donne un tour d'horizon de l'actualité la plus brûlante.

De son point de vue, il y a une volonté clairement affirmée d'emmener progressivement la population française vers l'acceptation d'une confrontation directe avec la Russie. Cet état de crise instauré par la caste politico-médiatique devrait tous nous interpeller, tant les conséquences concrètes des montées aux extrêmes sont toujours liberticides pour les populations concernées.

(0)

(0)

Il n'y a plus de lien entre le fonctionnement institutionnel de notre pays et la volonté de sa population. Car nous sommes désormais gouvernés par des traités supranationaux. Ceux qui dirigent l'État ne sont plus que les gestionnaires d'un ordre institutionnel dont le contenu nous échappe. On nous dit que ce dépassement de l'État-nation est le moyen de chasser définitivement le spectre du totalitarisme et de la guerre.

Mais nous constatons que c'est d'abord l'État social qui se déconstruit, ainsi que le lien entre l'orientation de l'action étatique et les citoyens. De cette déconstruction ne résulte aucune pacification, ni rien de bon. Lutter efficacement contre ce dessaisissement aurait supposé que nous ayons compris les liens entre la construction de l'État souverain et la réapparition de la politique et des processus démocratiques.

C'est l'objet du travail de Gilles Amiel qui nous offre une analyse singulière des conditions de possibilité de la démocratie.

(0)

(0)

Aujourd'hui, chaque moyen supplémentaire que nous donnons à l'Etat au prétexte de nous protéger des effets de sa politique (migratoire, économique, etc.) se retourne contre nous : l'Etat n'est plus la solution, mais fait désormais partie du problème.

Il s'agit alors de comprendre la généalogie et les fonctions objectives de l'Etat, afin de saisir le contexte politique général et les enjeux vitaux à venir.

(0)

(0)

Jeune journaliste à Eléments et contributeur à Front Populaire, Rodolphe Cart publie un ouvrage intitulé Feu sur la droite nationale, réponse aux identitaires. Argumenté et parfois provocateur, il s'affiche souverainiste et ajoute que ce n'est pas l'identitarisme qui viendra à bout des problèmes que traverse notre pays.

Pour Rodolphe Cart, l'identitaire croit au sang que l'on reçoit et le souverainiste au sang que l'on verse. L'un honore l'Europe, l'autre chérit la France. Deux points de vue s'affrontent : la civilisation ou la nation.

Le débat continue en compagnie de Pierre-Yves Rougeyron, président du think tank souverainiste Cercle Aristote et directeur de publication de la revue Perspectives Libres

(0)

(0)

Est anachronique ce qui est contraire à la chronologie, c'est-à-dire à la raison du temps ou encore, dans le cadre de la société industrielle, à l'irrésistible marche en avant du Progrès.

Baptiste Rappin expose une série de huit contresens historiques, non pas dans la mesure où ils entretiendraient maladroitement une certaine confusion des époques, mais parce qu'ils explorent volontairement des directions contraires à l'esprit du temps.

Au bon sens communément admis, ils opposent des interprétations, des explicitations et des déchiffrages qui, invariablement, recherchent une forme de désajustement du contemporain. Ce faisant, ils favorisent l'avènement d'une pensée de l'intempestivité.

Émission "Le monde de la philosophie", animée par Rémi Soulié.

(0)

(0)

Quelle vision stratégique pour la Suisse au XXIe siècle ? C'est avec cette cette en tête que Nicolas Depraz est allé à la rencontre d'experts et personnalités du monde économique, académique ou médiatique suisse afin de mieux comprendre la situation actuelle du pays et de proposer des pistes de réflexion pour redonner à la Confédération les moyens de son autonomie, de son indépendance et de sa souveraineté.

Un entretien mené par Pierre-Yves Rougeyron.

(0)

(0)

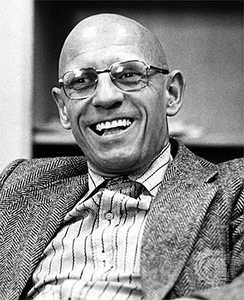

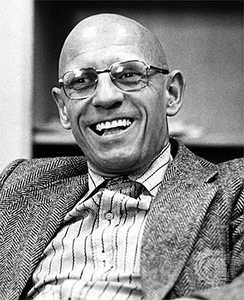

Ce cours marque un tournant dans le développement de la recherche de Michel Foucault. Partant du problème du bio-pouvoir, introduit à la fin du séminaire Il faut défendre la société il se propose d'étudier la mise en place, au XVIIIe siècle, de cette nouvelle technologie de pouvoir, distincte des mécanismes disciplinaires, qui a pour objet la population et entreprend de la gérer à partir de la connaissance de ses régularités spécifiques. Technologie de sécurité indissociable – telle est la thèse originale que formule ce cours – du libéralisme comme rationalité gouvernementale fondée sur le principe du "laisser faire".

Cette analyse fait apparaître l'importance de la notion de "gouvernement". C'est pourquoi Michel Foucault choisit rapidement de resituer sa problématique dans le cadre d'une histoire de la "gouvernementalité". Coup de théâtre théorique, par lequel il déplace soudain l'horizon du cours : non plus l'histoire des dispositifs de sécurité, qui passe provisoirement au second plan, mais la généalogie de l'État moderne, à travers les procédures mises en œuvre, en Occident, pour assurer le "gouvernement des hommes".

Deux moments essentiels sont alors étudiés : l'invention tout d'abord, par le christianisme, d'un nouveau type de pouvoir, étranger à la tradition gréco-romaine, prenant en charge les hommes pour les conduire individuellement vers leur salut ; la formation, ensuite, d'une "gouvernementalité" politique, aux XVIe-XVIIe siècles, qui inscrit la conduite des individus dans l'exercice du pouvoir souverain.

Du pastorat chrétien au gouvernement selon la raison d'État, c'est ainsi la double face, individualisante et totalisante, de la rationalité politique dont procède l'État moderne qui se trouve dévoilée. Il devient possible, à partir de là d'analyser le statut de la liberté au sein de la gouvernementalité libérale née au XVIIIe siècle.

(0)

(0)

Durant ce séminaire prononcé entre la sortie de Surveiller et Punir et celle de La Volonté de savoir, Michel Foucault s'interroge sur la pertinence du modèle de la guerre pour analyser les relations de pouvoir, qu'il définit en deux formes : le pouvoir disciplinaire, qui s'applique sur le corps par le moyen des techniques de surveillance et des institutions punitives, et ce qu'il appellera désormais le "bio-pouvoir", qui s'exerce sur la population, la vie et les vivants.

Analysant les discours sur la guerre des races et les récits de conquête (notamment chez Boulainvilliers), Michel Foucault dresse la généalogie du bio-pouvoir et des racismes d'État. La logique des rapports entre pouvoir et résistance n'est pas celle du droit mais celle de la lutte : elle n'est pas de l'ordre de la loi mais de celui de la stratégie.

La question est dès lors de savoir s'il convient de renverser l'aphorisme de Clausewitz et de poser que la politique est la continuation de la guerre par d'autres moyens.