(0)

(0)

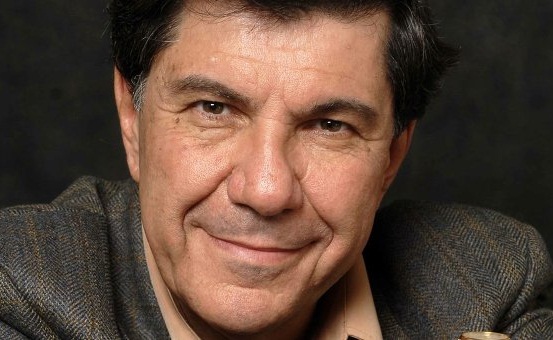

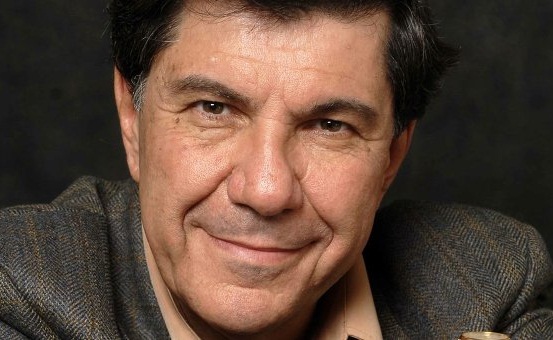

Le philosophe Philippe Nemo a longuement travaillé sur l’histoire des idées politiques en Europe. Il a acquis la conviction non seulement que le libéralisme est compatible avec le christianisme, mais qu’il en a directement ou indirectement jailli. Ce serait la révélation biblique qui a produit peu à peu, dans le monde méditerranéen et européen et particulièrement pendant la "révolution papale", les profondes transformations socio-politiques qui devaient finalement aboutir aux démocraties libérales modernes.

Une conférence qui s'inscrit dans le cadre du séminaire 2016 "Les Fondements de la Société Européenne".

(0)

(0)

Quand une conception politique de la nation affronte une idée charnelle de la même réalité, cela donne un débat entre Jacques Sapir et Jean-Yves Le Gallou.

Deux approches différentes, qui se rapprochent parfois mais s'affrontent souvent, pour répondre à une même question : que pouvons-nous faire pour sortir la France de ses problèmes ?

(0)

(0)

Dans la première partie de cet entretien, l'auteur de "Occident et Islam" se focalise sur un des aspects dévoilé dans son livre, à savoir le réformisme islamique, ses origines et son influence aujourd'hui dans le monde musulman.

Dans un second temps, il met en lien la relation entre le messianisme judéo-protestant et la fratrie dite des "frères musulmans". Ceci étant illustré par la personnalité trouble de Tariq Ramadan.

(0)

(0)

Les multiples facettes de la pensée politique arabe contemporaine depuis le XIXe siècle sont pleinement inscrites dans la richesse d’une culture trop méconnue. Ses acteurs, loin d’être figés dans le carcan théologico-politique décrit par certains récits canoniques sur les Arabes et l’islam, ont souvent exprimé une pensée critique forte, sur les plans religieux et philosophique, anthropologique et politique. La marginalisation forcée de cette pensée politique arabe a facilité l’installation hégémonique de la pensée islamiste, instrumentalisée par certains régimes locaux, comme par leurs protecteurs occidentaux.

Un retour à la paix dans cette région tourmentée qu’est le Proche-Orient dépend largement de la reconnaissance de la puissante dynamique de cette pensée, critique et profane, loin de l’image sclérosée qui en est souvent donnée.

(0)

(0)

La réponse aux attentats de janvier 2015 appelait un renouvellement des idées, des dispositions et des actions de notre pays. Perdurent au contraire les manières de penser les plus paralysantes : la "laïcité" serait la solution au "problème de l'islam", l'effacement de la présence publique du religieux serait la solution au problème des religions. Tout est faux dans cette thèse. Au lieu de chercher une neutralité impossible, qui couvrirait en fait une guerre sournoise, nous devons accepter et organiser la coexistence publique des religions, leur participation à la conversation civique.

En entrant dans la communauté nationale, l'islam est entré dans une nation de marque chrétienne, où les juifs jouent un rôle éminent. Toute politique qui ignore cette réalité court à un échec cuisant, et met en danger l'intégrité du corps civique. Il s'agit donc, tout en préservant la neutralité de l'État, de faire coexister et collaborer ces trois "masses spirituelles". Loin que la mondialisation réclame l'effacement de la nation et la neutralisation de la religion, c'est son indépendance politique et spirituelle, et son ouverture au religieux, qui permettront à la France de franchir en sûreté et avec honneur la zone de dangers dans laquelle elle est entrée.

(0)

(0)

Si la crise qui frappe le monde entier est certes une crise bancaire et financière, c'est d'abord la première crise de l'unification planétaire, affirme Hervé Juvin, qui cherche à montrer les logiques, les intérêts et les passions à l'œuvre derrière le désordre des systèmes, des actions et des comportements.

Le système occidental dominait le monde, mais c'en est fini. Il n'a plus le monopole du bien ni des certitudes. Nous vivons le renversement du monde.

Cette crise le rend sensible avec acuité, si elle n'en est pas la cause : elle révèle que l'économie ne peut constituer le fondement, hors marché, des sociétés.

(0)

(0)

Impossible de comprendre aujourd’hui les logiques de guerre qui déchirent le Proche et le Moyen-Orient sans faire un sort, au préalable, à la thèse débilitante du "choc des civilisations" et aux slogans de la lutte contre le "terrorisme transnational islamiste".

C’est à cette tâche que s’attelle Georges Corm en analysant d’abord les mécanismes qui ont permis, depuis les années 90, de paralyser les oppositions aux guerres injustes, en dénonçant ensuite sans relâche l’instrumentalisation de prétendues valeurs politico-religieuses tout comme la relation perverse entre les intérêts géo-politiques de certains Etats et leur prétention à défendre dans l’ordre international des idéaux religieux.

En récusant enfin, du côté des pays "occidentaux", l’application scandaleusement sélective du droit international aux situations conflictuelles.

L’accent est ainsi mis non seulement sur la possibilité d’une lecture profane des conflits mais sur la nécessité d’une conception résolument universaliste de la laïcité.

Une conférence conduite par Alain Lhomme et Gérard Engrand.

(0)

(0)

Jacques Sapir nous présente son dernier ouvrage dans lequel il explique la généalogie contradictoire de la Dictature en régime réputé démocratique, et de ses pré-supposés en droit.

Un projet qui lui permet de qualifier l'état d'urgence comme urgence de et dans l'État et qui le rapproche plutôt de Montesquieu que de Rousseau, et de Max Weber et Carl Schmitt que de Karl Marx.

Dans le débat qui s'en suit, on découvre le magnifique travail épistémologique et constitutionnaliste de Jacques Sapir. En dépit de sa répugnance à évoquer la primauté causale des forces productives, la responsabilité des classes bourgeoises dirigantes dans l'exploitation de l'homme par l'homme, et la fonction historique de la lutte des classes, il nous permet de comprendre, à partir des cas concrets de l'actualité, pourquoi dans une perspective de souveraineté populaire, la dictature du prolétariat est bien la phase intermédiaire (qualifiée de "socialiste" par Marx) requise pour toute transformation sociale susceptible de conduire à la société sans classe, c'est à dire... au communisme !