(0)

(0)

Le travail d'Yves Tissier nous permet de comprendre le processus historique qui, en un peu plus d'un siècle, a transformé le paysage politique du monde germanique.

De la fin du XVIIIe au début du XXe siècle, le monde allemand est passé d'une nébuleuse d'Etats moyens, petits ou minuscules, à un ensemble bipolaire : Empire allemand et Autriche. Ce sont les conséquences de la Révolution française, des ambitions de Napoléon, enfin de la rivalité entre l'Autriche et la Prusse ; cette dernière l'emporta et unifia le monde allemand autour d'elle-même, tandis que l'Autriche en était évincée.

C'est au processus historique d'unification de l'Allemagne que nous assistons, où sont également relatés les circonstances de ces événements, ainsi que les mentalités, raisonnements et comportements des différents acteurs.

Émission du "Libre Journal du soir", animée par Dominique Paoli.

(0)

(0)

La seconde guerre d’indépendance américaine a vu la prise de Wasinghton par les Anglais et le contrôle des Grands Lacs. Pourtant, ce sont les Américains qui sont sortis vainqueurs et qui ont pu ainsi affirmer leur puissance sur le continent nord américain. La guerre de 1812-1815 est pourtant aujourd'hui méconnue alors qu'elle a contribué à renforcer l'autonomie des États-Unis.

Sylvain Roussillon, auteur de L'autre guerre d'indépendance américaine. 1812, le conflit méconnu nous parle de cette guerre. Elle intervient durant les campagnes de Napoléon, ce qui a contraint les Anglais a créer un second front. Elle a obligé les États-Unis à se positionner par rapport aux Indiens, qui tentaient de créer un État confédéré, enfin elle a contribué à façonner un sentiment national américain. Les deux partis politiques en présence, les Fédéralistes et les démocrates-républicains ont ainsi été conduit à approfondir leur vision géopolitique, notamment par rapport à leurs relations avec l'Europe et les puissances extérieures.

Si cette guerre est aujourd'hui passée au second plan par rapport à la première guerre d'indépendance et à la guerre civile américaine, elle est néanmoins un jalon essentiel de la naissance de cette puissance.

Un entretien mené par Jean-Baptiste Noé.

(0)

(0)

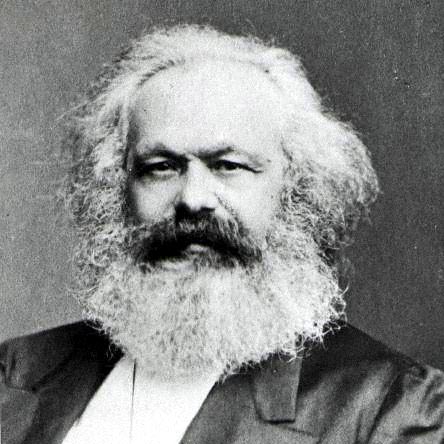

Que sait-on vraiment de Karl Marx ? Le XXe siècle a été le siècle du marxisme sans Marx. Le XXIe siècle sera-t-il celui de Marx sans le marxisme ?

Avant d'être statufié, saccagé puis oublié, Marx a été poète et amoureux dans l'Allemagne romantique. Vibrant d'espoir dans le flux et le reflux des révolutions européennes. Plongé à corps perdu dans l'antre du Capital. Et imaginant, dans ses vieux jours, le monde qui est aujourd'hui le nôtre. Un Marx inconnu.

Une série documentaire produite par Christine Lecerf.

(0)

(0)

A la fin de la révolution, Bonaparte concentre progressivement entre ses mains tous les pouvoirs durant le consulat (1799-1804). Il fait adopter la constitution de l'an VIII qui maintient la République mais fonde un régime exécutif fort : le gouvernement dirigé par le Premier Consul, Bonaparte. En 1804 il se fait proclamer "Empereur héréditaire des Français", sous le nom de Napoléon 1er. Avec la mise en place du Premier Empire, Napoléon concentre tous les pouvoirs.

Nous sommes donc passés d'un régime démocratique à un régime autoritaire entre 1799 et 1804. Ce passage s’est néanmoins fait de façon progressive, Napoléon s’inscrivant dans la continuité des Révolutionnaires Français pour asseoir la légitimité de son pouvoir.

Alors : Napoléon, continuateur ou fossoyeur de la Révolution ?

(0)

(0)

La France et la Russie ont noué, depuis qu'Henri Ier épousa Anne de Kiev en 1051 et plus précisément à partir de la fin du XVIe siècle, des relations exceptionnelles dans les domaines culturel, intellectuel, économique et politique.

L'écrivain et analyste géopolitique Xavier Moreau revient sur cette histoire passionnante qui explique en partie les récents infléchissements de la diplomatie d'Emmanuel Macron.

(0)

(0)

À la suite de la police napoléonienne et celle des Empires, comment la police s'institutionnalise-t-elle ? Cette police républicaine s'inspire des idéaux de la Révolution de 1789, mais elle aura peut-être plus de difficultés à les appliquer sur le terrain...

En un mot : comment la police est-elle devenue républicaine ?

Émission "Le Cours de l'histoire", animée par Xavier Mauduit.

(0)

(0)

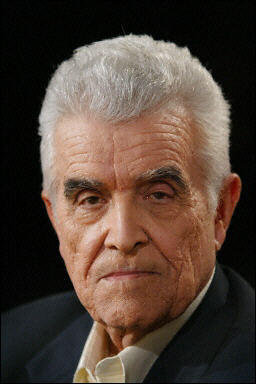

Cet entretien en marge de l'exposition "Traces du sacré" au Centre Pompidou offre à l'auteur de La Violence et le Sacré la possibilité de s'exprimer conjointement sur l'histoire, les écrivains, les philosophes et les artistes. Sont alors évoqués Clausewitz, Hölderlin, Hegel, Nietzsche et Dostoïevski, mais aussi Stendhal, Baudelaire, Stravinski, Nijinski et Proust.

Partant, c'est toute son œuvre que René Girard a prise à rebours, commençant par sa récente réflexion sur la rivalité franco-allemande dans Achever Clausewitz pour remonter jusqu'aux premières intuitions de Mensonge romantique et vérité romanesque.

Cette discussion avec Benoît Chantre prend la forme d'un palindrome : commencée avec Clausewitz, elle s'achevet sur Proust. De Iéna à Combray, de l'enfer de la guerre au paradis de l'enfance, nous sommes ainsi passés d'une apocalypse à l'autre : de la "montée aux extrêmes" à la révélation finale du Temps retrouvé.

Et si René Girard évoque ici la distance qu'il a vite ressentie à l'égard de l'art moderne, c'est l'Histoire qu'il cherche à penser quand il quitte l'Europe pour les Etats-Unis, son sens qu'il scrute à travers les textes littéraires. Et c'est bien sa "conversion romanesque" qui lui donne les clés d'une œuvre qui remontera jusqu'au religieux archaïque révélé à la lumière des Evangiles.

- 0'00'00 : Introduction

- 0'02'00 : Clausewitz et Napoléon

- 0'16'40 : Hegel et le christianisme

- 0'21'00 : Hölderlin, Dostoïevski et Nietzche

- 0'42'15 : La France et l'Allemagne ou Baudelaire et Wagner

- 0'53'50 : Le Sacre du printemps

- 1'12'30 : Les Etats-Unis, Simone Weil

- 1'28'40 : Marcel Proust

(0)

(0)

Si les images de la guerre de 1870-1871 ont fortement imprimées les consciences, la réalité et les enjeux de ce conflit demeurent méconnus. Pour éclairer cette matrice des affrontements franco-allemands consécutifs, Philippe Conrad réouvre tous les dossiers : les circonstances du déclenchement du conflit, le déroulement des opérations jusqu'aux capitulations de Sedan, Metz et Paris, les raisons de la suprématie militaire allemande, la Commune de Paris et la réaction versaillaise...

Se faisant, l'historien resserre les liens qui unissent des événements trop souvent étudiés de manière disparate pour proposer une vision totale du conflit.

Émission du "Libre Journal des historiens", animée par Philippe Conrad.