(0)

(0)

Pourquoi les femmes se poussent-elles mutuellement à ressembler à ce que veulent les hommes ? D'où viennent nos penchants racistes et pourquoi nous ont-ils souvent servis ? Pourquoi l'université devient-elle peu à peu une coquille vide où le débat contradictoire disparaît ?

Voilà quelques-unes des questions auxquelles tente de répondre Peggy Sastre, journaliste et docteur en philosophie des sciences, publiant régulièrement sur des sujets d'actualité dans des revues telles que Slate, Marianne, Le Point et Causeur.

Très critique à l'égard des tendances identitaires et culturalistes du mouvement féministe post-moderne, elle défend sans relâche la liberté d'expression et la rationalité scientifique, aujourd'hui attaquées de toutes parts.

Un entretien mené par Pierre Schweitzer.

(0)

(0)

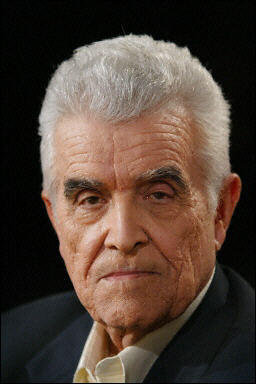

Cet entretien en marge de l'exposition "Traces du sacré" au Centre Pompidou offre à l'auteur de La Violence et le Sacré la possibilité de s'exprimer conjointement sur l'histoire, les écrivains, les philosophes et les artistes. Sont alors évoqués Clausewitz, Hölderlin, Hegel, Nietzsche et Dostoïevski, mais aussi Stendhal, Baudelaire, Stravinski, Nijinski et Proust.

Partant, c'est toute son œuvre que René Girard a prise à rebours, commençant par sa récente réflexion sur la rivalité franco-allemande dans Achever Clausewitz pour remonter jusqu'aux premières intuitions de Mensonge romantique et vérité romanesque.

Cette discussion avec Benoît Chantre prend la forme d'un palindrome : commencée avec Clausewitz, elle s'achevet sur Proust. De Iéna à Combray, de l'enfer de la guerre au paradis de l'enfance, nous sommes ainsi passés d'une apocalypse à l'autre : de la "montée aux extrêmes" à la révélation finale du Temps retrouvé.

Et si René Girard évoque ici la distance qu'il a vite ressentie à l'égard de l'art moderne, c'est l'Histoire qu'il cherche à penser quand il quitte l'Europe pour les Etats-Unis, son sens qu'il scrute à travers les textes littéraires. Et c'est bien sa "conversion romanesque" qui lui donne les clés d'une œuvre qui remontera jusqu'au religieux archaïque révélé à la lumière des Evangiles.

- 0'00'00 : Introduction

- 0'02'00 : Clausewitz et Napoléon

- 0'16'40 : Hegel et le christianisme

- 0'21'00 : Hölderlin, Dostoïevski et Nietzche

- 0'42'15 : La France et l'Allemagne ou Baudelaire et Wagner

- 0'53'50 : Le Sacre du printemps

- 1'12'30 : Les Etats-Unis, Simone Weil

- 1'28'40 : Marcel Proust

(0)

(0)

Michel Goya est un essayiste particulier, qui allie la vocation militaire à la rigueur de l'historien. Dans le cadre de cet entretien, il revient sur deux de ses livres, Sous le feu. La mort comme hypothèse de travail (Tallandier) et S'adapter pour vaincre (Perrin).

L'occasion de développer des thématiques aussi différentes que l'expérience du feu, la formation des soldats et le problème des "savoir-faires disparus" à certaines époques au sein de l'institution, son intérêt pour la Grande guerre et la manière dont celle-ci fonctionne comme un cas d'école du changement en contexte de guerre, la problématique de l'innovation technique ou encore la notion de "doctrine", centrale dans le fonctionnement militaire, de sa naissance au XIXe siècle jusqu'à ses mutations contemporaines.

Émission "Le Collimateur", animée par Alexandre Jubelin.

(0)

(0)

Après 1968, qu'est-il advenu de tous ceux, étudiants, ouvriers, militants qui n'ont pas pu se résoudre à abandonner le combat ? Comment sont-ils, chacun à leur façon, passés de la contestation à la lutte armée ?

Au Japon, en France, en Italie, en Allemagne, retour sur ces années de bascule où la violence s'est peu à peu imposée dans le paysage.

Série documentaire "LSD", produite par Kristel Le Pollotec.

(0)

(0)

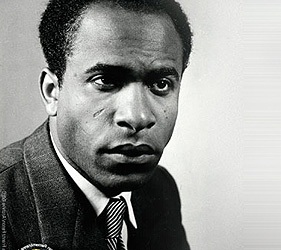

Engagé politique et soignant, Frantz Fanon est né aux Antilles françaises dans l'entre-deux guerres. Il est devenu l'emblème de la lutte anticoloniale à travers son engagement dans la guerre d'Algérie aux côtés du FLN et grâce à son travail psychiatrique sur l'aliénation coloniale dans ses principaux ouvrages : Peau noire, masques blancs et Les Damnés de la terre. Mort en 1961 à 36 ans, quelques mois à peine avant l'indépendance algérienne, il a marqué de son empreinte la fin des empires coloniaux et sa pensée révolutionnaire inspire de nombreux combats, des Black Panthers aux Palestiniens, en passant par les militants anti-apartheid d’Afrique du Sud.

Une série documentaire réalisée par Anaïs Kien.

(2)

(2)

Après deux ans de questions-réponses en vidéo sur ERTV, l'émission Soral répond revient sous un nouveau format sur ERFM, la radio en ligne et en continu d'Égalité & Réconciliation.

Le principe : les auditeurs qui le souhaitent posent leurs questions sur le répondeur du polémiste qui choisit ensuite les meilleures et y répond.

(0)

(0)

(0)

(0)

Parce que, depuis plusieurs décennies maintenant, la gauche ne cesse de stagner, de régresser, de perdre les combats qu'elle engage, il est nécessaire d'interroger nos stratégies, nos modes de pensée et nos manières de lutter.

À quelles conditions les forces progressistes peuvent-elles redevenir puissantes politiquement ?

Émission "Interdit d'interdire", animée par Frédéric Taddeï.