(0)

(0)

André Pichot, historien des sciences, articule dans cette conférence les trois grandes théories du vivant ayant cours depuis le XVIIe siècle : les théories mécanistes (l'animal-machine de Descartes), chimiques (Van Helmont) et historiques (Lamarck).

Cette approche donne un vision panoramique permettant d'éclaircir la philosophie sous-tendant les sciences biologiques actuelles.

(0)

(0)

Céline Lafontaine nous propose d'analyser le phénomène du transhumanisme d'un point de vue sociologique.

En partant de la notion de bio-économie qui voit dans le vivant une matière première, elle présente successivement les concepts de bio-capital -voir le corps comme un capital personnel à valoriser-, de bio-citoyenneté et de bio-médicalisation. Ils permettent de saisir l'étendue des pratiques transhumanistes déjà à l'oeuvre.

En conclusion, elle interroge le retournement qui voit l'homme devenir à nouveau objet de recherche scientifique, à son corps défendant.

Une conférence prononcée dans le cadre du colloque "Critique de la raison transhumaniste".

(0)

(0)

Au travers d'une réflexion philosophique, Oliver Rey dégage la notion de science du point de vue moderne pour expliquer l'apparition de la logique du transhumanisme.

Il oppose en effet la science ancienne d'Aristote à la science moderne qui se doit de nier toute téléologie pour rester purement mathématique. Il souligne également le passage de l’idée que l'homme avait à être ce qu'il était à celle que l'homme doit augmenter sa puissance pour dominer et ainsi survivre.

C'est la place de l'homme dans la nature qui est ici questionnée.

Une conférence prononcée dans le cadre du colloque "Critique de la raison transhumaniste".

(0)

(0)

L'ensemble des processus biologiques propres à l'existence corporelle sont désormais au cœur d'une nouvelle phase de la globalisation industrielle : la bioéconomie. Celle-ci peut se définir sommairement comme l'application des biotechnologies à la production primaire, à la santé et à l'industrie afin d¹accroître la productivité économique.

Parce qu¹elle s'enracine dans les soubassements anthropologiques les plus profonds -le désir d'échapper à la maladie, le rêve d'une jeunesse éternelle et la peur de la mort- la bioéconomie du corps humain représente l'expression ultime du capitalisme industriel. Elle se nourrit des promesses et des espoirs portés par les innovations biomédicales.

Céline Lafontaine revient sur le cas de la médecine régénératrice, plus spécifiquement la recherche sur les cellules souches, qui représente la forme la plus achevée de cette "industrie de l'espoir".

Une communication donnée dans le cadre du colloque intitulé "Imaginaire, industrie et innovation".

(0)

(0)

Le Transhumanisme est le principal non-dit du débat politique contemporain, il est pourtant l'un des enjeux essentiel de l'humanité, en ce qu'il pose la question même de son devenir.

Négation ou sublimation de l'humain ? Agent de justice ou outil des puissants ? Destin implacable ou projet politique ? Utopie ou dystopie ?

Pour répondre à ces questions dans le cadre d'un débat qui se veut contradictoire et constructif, nous avons :

- M. Marc Roux, président de l'Association Française Transhumaniste, qui se définit comme "transhumaniste de gauche" et "techno-progressiste".

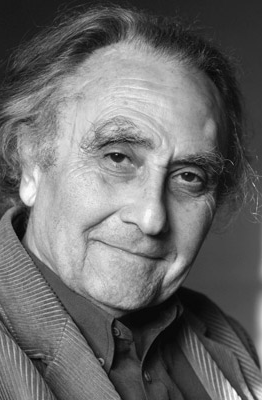

- M. Miguel Benasayag, philosophe et universitaire libertaire franco-argentin, instigateur du mouvement Malgré Tout, critique du projet transhumaniste et auteur remarqué du livre Cerveau augmenté, homme diminué (2016).

Un organisé par association l'association Contre-Courant de Sciences-Po Paris.

(0)

(0)

Venue d’Amérique, comme l’idéologie de la décision des années 70 et celle de la communication des années 80, l’utopie de la "santé parfaite", qui les relaie, est l’avatar le plus achevé du technoscientisme.

Dans cette intervention, Lucien Sfez décrit ces grandes aventures qui pourraient avoir une influence capitale sur nos sociétés : le gigantesque projet de séquençage du génome humain, l’expérience Biosphère II et les tentatives de créer sur ordinateur des êtres artificiels (artificial life). Trois cheminements vers la surhumanité, vers un Adam d’avant la chute, en quelque sorte vers l’immortalité...

Mais les aspirations au retour à l’origine, à l’indistinction des sexes, à la totale propreté, à une hygiène alimentaire absolue et à une sécurité sans faille, toutes fruits de l'utopie, ne sont-elles pas autant de manières de camoufler les divisions sociales et de les perpétuer ?

(0)

(0)

C'est au cours de ses premiers travaux de recherche portant sur le vieillissement et son mécanisme de désorganisation qu'Henri Atlan s’intéresse à la notion d’organisation et aux facteurs d’organisation et de développement. Il développe alors une espèce de formalisme qui permet de comprendre comment se fait la création de diversité, de complexité à partir d'événements aléatoires, de perturbation sur des systèmes organisés, sous certaines conditions. Là où l'on pense alors que des perturbations aléatoires ne peuvent avoir qu’un effet négatif, de destruction de toute l'organisation, il est possible de montrer que dans certaines conditions, les facteurs de perturbation ou "bruit" peuvent favoriser l'émergence de nouvelles formes d'organisations, de formes d'auto-organisation.

Dès que le code génétique est déchiffré, ces considérations n'ont plus d'importance dans la communauté des biologistes. S'impose alors la métaphore du "programme génétique", c’est-à-dire le parallèle, par raisonnement analogique, entre la structure de l'ADN et un programme d'ordinateur.

Or, Henri Atlan affirme que les organismes vivants ne peuvent pas être réduits à la structure des gènes et remet en cause le tout-génétique. Tout n'est pas écrit dans les gènes sans pour autant dire qu'il n’y a pas de déterminisme biologique. Il existe d'autres déterminismes - mécaniques, physico-chimiques et biologiques - qui ne sont pas génétiques. Pour comprendre le fonctionnement des gènes, il faut s'intéresser à leur organisation, au sens d'une organisation complexe. D'où un renouveau de l'interrogation de recherche de techniques de modélisation pour essayer de maîtriser d'une certaine façon la bio-complexité.

Henri Atlan mentionne également la place de la philosophie dans sa réflexion scientifique, particulièrement celle de Spinoza et l'importance du spinozisme actualisé et parle des activités du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

(0)

(0)

Le matérialisme que Patrick Tort interroge et construit n’est pas une "philosophie", mais la condition de possibilité et l’outil de la connaissance objective. Historiquement, il se confond avec l’élaboration de la science moderne s’affranchissant graduellement des contrats de parole qui l’asservissaient à la métaphysique et à la théologie.

Comment, d’une part, cette émancipation s’est-elle effectuée en des temps où une croyance instituée imposait a priori la limite de l’Inconnaissable ? Comment, d’autre part, une métaphysique résiduelle impose-t-elle toujours aux artisans de la connaissance objective, sans qu’ils s’en doutent, des cadres, des frontières, des démarches et des représentations ?

Revenant sur une part essentielle de son œuvre, Patrick Tort invite ici à une véritable réforme logique de l’initiative de connaissance, et, simultanément, à instruire la méthode capable d’éclairer les mécanismes qui la favorisent ou qui la combattent dans l’univers infini des discours.