(1)

(1)

Depuis 1938, le trotskisme, dans ses mille et une chapelles, se présente comme la direction alternative du prolétariat révolutionnaire mondial.

La disparition du pouvoir soviétique, l'effondrement électoral et moral du PCF devrait donc ouvrir un boulevard aux trotskistes ? Eh bien, non. Les remous de l'immense naufrage stalinien entraînent vers le fond les frêles esquifs de son opposition de gauche.

Patrick Gofman, lui-même trotsko-lambertiste de 1967 à 1979, nous parle avec précision, humour et cruauté, des dégénérescences parallèles des staliniens et des stalinains, leur choc fatal avec l'iceberg de l'Histoire, leurs derniers gargouillis dans l'eau glaciale.

(0)

(0)

L'intervention du géopolitologue Clément Nguyen vise à donner une définition plus claire du néoconservatisme, en remontant aux origines de ce courant de pensée politique américain apparu à la fin du XXe siècle en réaction au relativisme culturel de la Nouvelle gauche des années 1960.

Essentiellement actifs sur des questions de politique extérieure, les "néocons" portent la conviction que le modèle américain de démocratie libérale est moralement supérieur à tout autre type de régime. Ils vont dès lors chercher à orienter les forces de projections américaines dans le sens de leur internationalisme mâtiné de messianisme démocratique.

(0)

(0)

A l’heure où les conflits de classe se racialisent pour ne pas que des luttes révolutionnaires véritables puissent voir le jour, il n’est pas commode de produire une critique de l’antiracisme et de l’évaluer comme l’entretien le plus efficace des tensions racistes qui animent la France du XXIe siècle. Il n’est pas plus simple de nommer le "mondialisme" comme l’actuelle stratégie du chaos qui renvoie dos-à-dos les déracinés du peuple Noir tout comme les déracinés du peuple Blanc.

Cela demande un effort de cohérence conceptuelle, les concepts découlant de cette production critique se conjuguant sans cesse à l’expérience du terrain et de son observation la plus complexe. Cela demande également une mise en danger des perceptions communes que partage la majorité de son entourage personnel, une dangerosité qui nécessite de la pédagogie, de la ressource informative et surtout une réactivité (si possible féconde) de la part du récepteur de l’hérésie.

Tout d’abord, il faut pouvoir mettre son auditoire, ses lecteurs, ses spectateurs d’accord sur le constat d’une population mondiale confrontée à un processus de mondialisation mais aussi à un conflit de civilisations. De telles affirmations, prises dans leur neutralité, n’engagent pas de jugements pré-orientés sur les avantages ou les inconvénients de ces bouleversements historiques. Par contre, lorsqu’elles véhiculent de fortes oppositions idéologico-politiques, elles prennent une autre tournure que le militant doit analyser pour mieux se positionner.

(0)

(0)

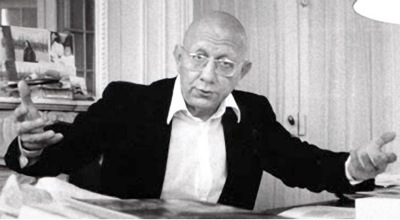

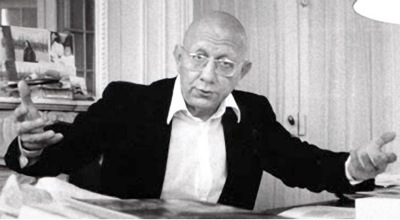

Dans cet entretien, Claude Lefort est interpellé par des amis - Claude Habib, Pierre Manent, Claude Mouchard et Pierre Pachet - dont l'enseignement et les travaux se situent dans le champs de la philosophie et de la pensée politique.

Il revient d'abord sur son parcours, parcours qui éclaire ensuite bon nombre de réflexions -sur le totalitarisme notamment- qu'il developpera ensuite et qui feront son originalité et sa renommée dans le champ des sciences politiques.

(0)

(0)

Philosophe, économiste et psychanalyste, Cornelius Castoriadis (1922-1997), cofondateur de la revue Socialisme ou Barbarie, fut l’un des auteurs de référence de la "nouvelle gauche" apparue en 1968.

Sa critique interne du marxisme l’a conduit à remettre en cause les conceptions déterministes de l’histoire. Il leur oppose l’idée d’une création "social-historique" faisant apparaître des "significations imaginaires sociales" qui ne résultent pas de façon prévisible d’un état de choses donné, ni ne sont réductibles à des infrastructures objectives qu’elles traduiraient ou refléteraient dans le champ idéologique : l’imaginaire social n’est pas une imagerie ni un miroir du monde "réel".

De l’héritage marxiste, Castoriadis retient toutefois le projet révolutionnaire, celui où le "libre développement de chacun" reste inséparable du "libre développement de tous" et où l’émancipation des travailleurs ne peut être obtenue que par l’activité autonome des travailleurs eux-mêmes : le caractère utopique du socialisme marxiste tient plutôt à l’idée d’un développement nécessaire, dont le terme final serait défini par avance.

(0)

(0)

L’œuvre de Cornelius Castoriadis offre au lecteur l’aspect d’un vaste chantier de réflexion où sont sans cesse retravaillés les mêmes matériaux. Cette pensée ne présente pas au premier abord une forme unitaire, mais offre au contraire un aspect hétérogène : l’extrême diversité des problèmes sur lesquels a réfléchi Castoriadis -le vivant, le psychisme, la société, l’histoire, la création, la politique- ainsi que l’extrême diversité de ses références peuvent dérouter.

Un retour sur son parcours personnel permet de mieux comprendre la genèse et l'unité de cette pensée foisonnante, centrée sur ce que l'on pourrait appeler l' "imaginaire radical".

(0)

(0)

Tour d'horizon des principales forces politiques d'extrême-gauche en France, en présentant leur héritage historique, l'état de leurs forces actuelles et les perspectives d'avenir.

Un travail nécessaire pour comprendre les querelles de chappelle de cette famille politique minoritaire mais agissante.

Emission du "Libre journal des lycéens", présentée par Hugues Sérapion.

(1)

(1)

Autrefois collaborateur des Temps Modernes, co-fondateur avec Cornélius Castoriadis de la revue "Socialisme ou Barbarie" et avec Pierre Clastres de la revue "Libre", Claude Lefort a fortement contribué à la réévaluation en France de la philosophie politique.

Cet entretien, après un retour sur son engagement politique personnel, lui permet de revenir sur les thèmes qui ont jalloné son oeuvre :

- le problème de la définition théorique de la démocratie et les régimes totalitaires

- Machiavel, la République et le projet politique

- la pensée de Merleau-Ponty, en particulier sa réflexion sur la perception

Un échange profond et captivant, mené par Antoine Spire.