(0)

(0)

La crise politique française entre dans sa phase la plus aiguë depuis plus de trente ans, avec l'éclatement des blocs sociaux traditionnels, de gauche et de droite. L’éloignement des partis "de gouvernement" des classes populaires semble inexorable; il laisse sur la touche, d’un côté, artisans, commerçants et petits entrepreneurs déçus par la timidité des réformes de la droite libérale et, de l’autre, ouvriers et employés hostiles à une unification de l'Europe des marchés à laquelle le parti socialiste reste attaché.

La présidence Hollande est de ce point de vue moins une anomalie que l'échec définitif des tentatives de concilier la base sociale de la gauche et la "modernisation" du "modèle français". Ce projet se prolonge désormais par la tentative d'édifier un "bloc bourgeois" fondé sur la poursuite des "réformes structurelles", destinées à dépasser le clivage droite/gauche par une nouvelle alliance entre classes moyennes et supérieures.

L'émergence, en réaction, d'un pôle "souverainiste", coexiste avec les tentatives de reconstruire les alliances de droite et gauche dans un paysage politique fragmenté.

L’avenir du "modèle français" dépend de l'issue d'une crise politique qui n'est donc pas liée à des querelles d'appareils et encore moins de personnes, mais à la difficulté de former un nouveau bloc dominant.

Elle est loin d'être terminée.

Une intervention qui prend place dans le séminaire "Une lecture macroéconomique de la crise politique française".

(0)

(0)

La statistique est aujourd’hui un fait social total : elle règne sur la société, régente les institutions et domine la politique. Un vêtement de courbes, d’indices, de graphiques, de taux recouvre l’ensemble de la vie. L’éducation disparaît derrière les enquêtes PISA, l’université derrière le classement de Shanghai, les chômeurs derrière la courbe du chômage...

La statistique devait refléter l’état du monde, le monde est devenu un reflet de la statistique.

Une conférence du séminaire "Formes symboliques" organisée par le laboratoire "Linguistique, Anthropologique, Sociolinguistique" de l'équipe de recherche de l'Institut Marcel Mauss.

(0)

(0)

Qui n'a pas un proche, un ancien camarade de classe ou un collègue ayant voté Macron ? Ce ne sont pas forcément des idiots, et si son électorat goûte peu à la soupe populaire, il ne s'agit pas non plus toujours de winners vérifiant le cours de la Bourse sur leur smartphone entre deux rails de cocaïne et un troussage de secrétaire (mâle ou femelle, parce que c'est notre projet).

Pourquoi ton oncle qui vient de prendre sa retraite après 40 ans de travail subalterne en entreprise a-t-il mis ce bulletin dans l'urne ? Et ta cousine étudiante en biologie ? Et ta bouchère qui le trouve beau et dynamique ? Nous vivons une époque de dissolution mais tout de même, comment peut-on être macroniste ?

Michel Drac, intervenant bien connu des médias alternatifs, auteur de nombreux ouvrages dont dernièrement Voir Macron, veut répondre à cette question. Il est de bon ton de psychanalyser les opinions dissidentes : tu n'es pas d'accord avec le pouvoir en place parce que tu avais de l'acné à l'adolescence. Cette fois, Michel Drac retourne l'accusation et se propose de sonder l'inconscient néolibéral pour mieux comprendre ce qui pousse des citoyens lambda à soutenir des politiques qui ne vont pas dans leur intérêt.

(0)

(0)

Nathalie Heinich, sociologue et auteure du récent Des valeurs. Une approche sociologique (Gallimard, 2016), intervient sur la question de l'écriture en sciences sociales et s’appuie notamment sur son expérience d'écrivaine/chercheuse autour de la sociologie de l'art et de la sociologie de l'identité.

(0)

(0)

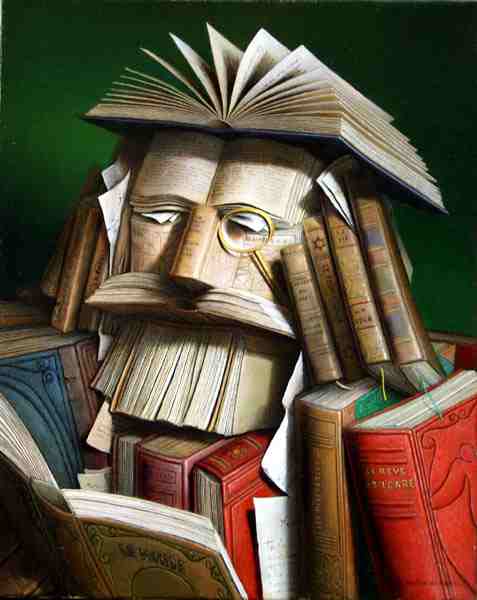

Peut-on traiter de la philosophie en sociologue ? Comment rendre compte d’une discipline comme de n’importe quelle autre activité sociale ou culturelle ?

Longtemps, les philosophes ont repoussé les tentatives de la part des sociologues et des historiens pour élargir le champ du questionnement.

Les choses sont différentes aujourd’hui et on peut proposer une autre manière d’écrire l’histoire de la philosophie, à la fois respectueuse des concepts et soucieuse de leur vie sociale, à travers les modes de présence des livres philosophiques, des dispositifs institutionnels qui installent la discipline dans le monde social et de l’engagement des philosophes dans les disputes de leur époque.

Il s’agit ainsi de penser l’unité d’une pratique culturelle à travers le temps, tout en faisant droit aux émergences et aux points de rupture.

(0)

(0)

Cette conférence a pour objet de revisiter l'idée de solidarité dans sa dimensions historique et institutionnelle.

À cette fin, Pierre Musso conjugue un point de vue historique, permettant de retracer le cheminement de l'idée de solidarité sur ses versants juridique et sociologique, et un point de vue juridique propre à éclairer la mise en œuvre de l'idée de solidarité dans le droit positif.

Une conférence qui s'inscrit dans le séminaire sur "Les avatars de la solidarité", animé par Alain Supiot.

(0)

(0)

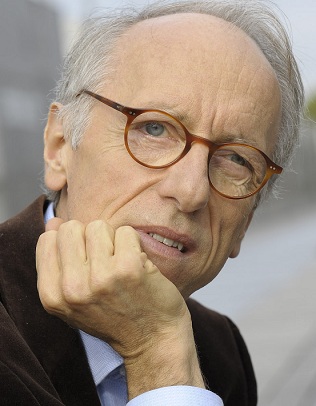

Zygmunt Bauman est une figure majeure de la sociologie européenne. Son œuvre est dominée par l’inquiétude provoquée par la succession des crises politiques, économiques, morales qui affectent nos sociétés contemporaines.

Du Coût humain de la mondialisation à L’éthique a-t-elle une chance dans un monde de consommateurs ?, ses travaux portent un diagnostic corrosif sur notre époque sans se laisser enfermer dans des cadres théoriques trop univoques.

Diversifiant les angles d’interprétation, engagé dans un constant dialogue avec une multitude d’auteurs, de Camus à Levinas, de Gramsci à Arendt, Bauman parvient à embrasser la complexité des phénomènes sociaux en couvrant des champs de réflexion a priori hétérogènes – de l’interrogation sur le statut de l’Holocauste dans l’histoire de la modernité industrielle à l’avènement du consumérisme dans nos sociétés devenues "liquides".

(0)

(0)

Depuis 1945, nous avons connu les "Trente glorieuses", suivies des "Quarante Honteuses". Pendant toute cette période, la modernité capitaliste liquide les paysans en avantageant une minorité d'agriculteurs productivistes, voire d' "entrepreneurs agricoles".

Ce "progrès", dont les conséquences sociales, sanitaires, écologiques sont désastreuses, a été cogéré par la FNSEA, l'État, la Politique Agricole Commune européenne (PAC) et les firmes privées maîtres des différentes filières.

Pourtant des résistances se développent, dénonçant les impasses du productivisme et renouant avec les valeurs paysannes de lutte et de solidarité...