(0)

(0)

Constatant chaque jour un peu plus la dérive de notre société vers un totalitarisme orwellien, Jean-Michel Vernochet, Pierre Hillard, Youssef Hindi, et Hervé Ryssen nous dressent le portrait de ce que fut réellement la révolution bolchevique, afin de nous aider à réfléchir à la question cruciale : ce cauchemar est-il notre avenir ?

(0)

(0)

L'élection qui aura lieu le 18 mars ne laisse guère planer le doute : Vladimir Poutine sera réélu dès le premier tour. La popularité du Président russe ne fait aucun doute. Elle s'enracine sur le rejet par une grande majorité de la population russe de la période des années 1990-1999, qui sont vues comme les nouveaux "temps des troubles".

La forte croissance que la Russie a connue dans la décennie suivante, et qui a fait passer le pourcentage de la population vivant avec un revenu inférieur au "minimum vital" de 23% en moyenne pour 1994-1998 à 13,2% en 2009, y est pour beaucoup. La forte hausse de la consommation dans les années 2000 ne doit cependant pas masquer le fait que l'investissement est resté la priorité des gouvernements successifs. La restauration de l'image de la Russie sur la scène internationale depuis 2000 n'est pas non plus étrangère à cette popularité.

Mais la question sociale reste prégnante et la relative incohérence de la politique économique continue à poser problème.

Quels sont donc, sur le plan économique, les problèmes et les défis de la Russie aujourd'hui ?

(0)

(0)

Un siècle après, Alexandre Skirda nous fait une brève histoire des révolutions russes de 1917 : révolution prolétarienne de Février, contre-révolution bourgeoise de Mars-Juin 1917, coup d'État pseudo-révolutionnaire du parti bolchévique en Octobre 1917 et contre-révolution bolchévique qui s'ensuit.

Car la révolution des ouvriers et des soldats de Février 1917 et ses conquêtes (libertés démocratiques, suffrage universel, amnistie politique, abolition de la peine de mort, journée de 8 heures de travail) s'oppose d'emblée à la prise du pouvoir par le parti bolchévique en Octobre 1917 (s'achevant avec une dissolution arbitraire de l'Assemblée constituante en Janvier 1917), avec entre-deux une révolte anti-guerre en Juillet 1917 et une tentative de coup d'Etat du général Kornilov en Septembre 1917 conduisant à une libération des bolcheviks détenus depuis Juillet.

Alexandre Skirda nous livre également une histoire de longue durée des révolutions russes de 1917, en rappelant l'existence d'une tradition d'auto-organisation des vetché (assemblées traditionnelles), mais surtout d'une terrible dictature du tsarisme à partir du XVIème siècle, avec son système de servage généralisé créant une classe de serfs et une classe de seigneurs.

Émission "Sortir du capitalisme", animée par Armel Campagne.

(0)

(0)

Juriste de formation, franco-hongrois, Yann Caspar nous détaille les spécificités historiques et politiques d'Europe centrale afin que nous puissions comprendre les raisons profondes du conflit opposant l'Union européenne au groupe de Visegrád.

Cette conférence s'inscrit dans la réflexion européenne qui entoure les peuples d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. En effet, les dernières actualités de l'Union Européennes et du groupe de Visegrad marquent une fracture nette entre les peuples de l'Ouest et de l'Est quant au traitement des migrants. Le traitement, et la présentation médiatique, de Viktor Orban illustre parfaitement cette incompréhension.

Yann Caspar se livre à une analyse détaillée des impératifs des pays d'Europe Centrale, et du prisme idéologique qui dicte leurs actions. Un éclairage intéressant, au moment où l'attirance pour ces pays progresse et où l'Union européenne est de plus en plus contestée, notamment en France via les mouvements populistes, souverainistes et de gauche radicale.

(0)

(0)

En décembre 2017, un documentaire de Juliette Desbois a été diffusé à la RTBF. Il était prévu et programmé que ce film, 39-45, la face cachée du Vatican, soit suivi d’un débat au cours duquel plusieurs historiens devaient s’exprimer. Or, "Dame Anastasie" ayant appris qu’Annie Lacroix-Riz, professeur émérite d’Histoire Contemporaine à Paris VII Denis Diderot était l'un de ces invités, ce débat fut purement et simplement annulé !

Nous découvrons donc ici l’appréciation portée par Annie Lacroix-Riz sur le documentaire, ainsi qu'une idée du courage qu'il aurait fallu aux historiens du Vatican… si le débat avait eu lieu !

Les sujets abordés sont nombreux : de la politique extérieure du Vatican dans les années 1930 (ère Ratti-Pie XI comprise), au dossier Pie XII (l’aspect le plus décisif pour l’historiographie scientifique), c'est la "la question juive" de 1933 à 1945 et le sauvetage-recyclage des criminels de guerre qui sont au centre des débats.

(0)

(0)

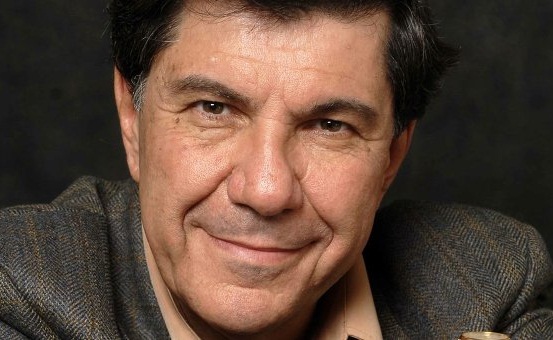

L'analyste politique et prospectiviste Michel Drac nous propose un commentaire de l'actualité focalisé sur les tendances lourdes qui structurent l'équilibre précaire de nos sociétés et sur les éléments de rupture qui viennent le perturber.

Au menu du mois de janvier 2018 :

- 0'00'30 : les Etats-Désunis d'Amérique

- 0'18'15 : amusant constat sur l'eurodollar

- 0'20'30 : Euro-divergences

- 0'36'00 : quand la Turquie frappe à la porte

- 0'41'00 : la Turquie dans la guerre hors limites

- 0'53'20 : guerre hors limites, quelques signaux faibles

- 1'00'00 : conclusion provisoire

(0)

(0)

(0)

(0)

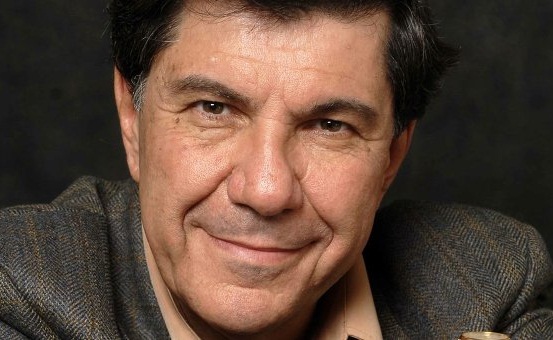

Directeur d’études à l'EHESS, Jacques Sapir a consacré ses deux thèses -doctorat de 3ème cycle et thèse d’État- à l’économie soviétique. Il consacre une partie de ses recherches à la Russie, tout particulièrement dans le cadre du séminaire franco-russe qu’il anime depuis 1991.

Sur son blog "RussEurope", aujourd'hui arbitrairement suspendu, il avait commencé la publication d'une série de textes sur la Révolution russe, publication qui s'est terminée sur un autre blog "Les Crises", par une note sur "les leçons d’Octobre".

Il revient donc ici sur le contexte de cette révolution, l'impact de la Première Guerre mondiale et les développements du processus révolutionnaire jusqu'à la NEP (Nouvelle Politique économique) mise en œuvre par Lénine en 1921.