(0)

(0)

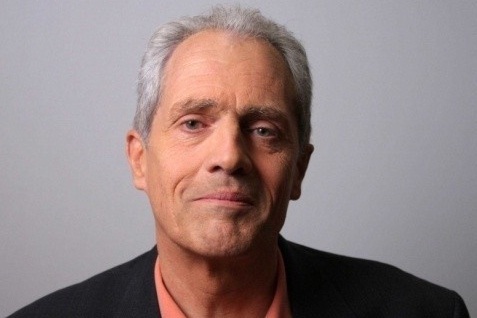

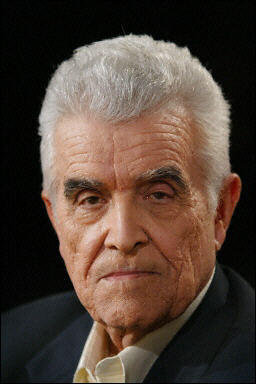

Le philosophe Jean-Pierre Dupuy réfléchit à nos attitudes collectives face aux catastrophes, et à la place du sacré dans nos sociétés. Écologie, économie, terrorisme, quelles sont les catastrophes contemporaines ? Comment la philosophie peut-elle nous éclairer ? Et a-t-on besoin de sacré ?

Deux grandes idées traversent les travaux du philosophe Jean-Pierre Dupuy. Premièrement, face au danger collectif, face à une catastrophe imminente, nous refusons de croire qu’il soit possible qu’elle advienne. Et une fois qu’elle se produit, elle devient banale. Deuxièmement, nous pensons nous être affranchis du sacré, mais ce faisant, nous nous retrouvons sans protection face à notre propre violence. Catastrophes, sacré, violence : autant de réflexions qui peuvent nous aider à penser l’actualité.

Le terrorisme est-il en train de devenir une catastrophe banalisée ? Comment les travaux de René Girard sur la violence et le sacré peuvent-ils nous éclairer ?

Les errements de l’économie montrent-ils l’échec et la violence d’une approche technique de la réalité ? Les chiffres du chômage sont-ils notre nouveau sacré ?

Le réchauffement climatique est-il l’exemple type d’une catastrophe vers laquelle nous courrons, sans vouloir croire qu’elle soit possible ?

Finalement, la philosophie serait-elle aujourd’hui le meilleur moyen d’action ?

Emission "L'Invité des Matins", animée par Guillaume Erner.

(0)

(0)

"La jalousie est un sentiment de crémière", lit-on chez Montherlant. Erreur de jugement, sans doute, de la part de l’auteur de Pitié pour les femmes : la jalousie n’est manifestement attachée à aucune condition particulière, de sorte que nul d’entre nous ne peut se vanter de n’avoir jamais éprouvé ce sentiment commun, universel même, souvent objet de moquerie.

Mais qu’est-ce, au juste, que la jalousie ? Diffère-t-elle de l’envie, et si oui, par quoi ? Si nous devions la représenter par une forme géométrique, laquelle choisirions-nous ? Le triangle ? Le carré ou le cercle ?

C'est avec Jean-Pierre Dupuy, philosophe, que nous allons répondre à ces questions, en nous appuyant sur une lecture critique de la théorie du désir mimétique de René Girard.

(0)

(0)

L'Histoire ? Elle est censée nous découvrir la réalité des choses : elle nous dorlote avec de fausses croyances.

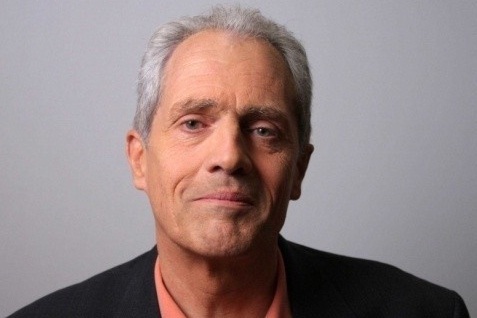

Régis Debray résume et clarifie des travaux engagés depuis maintes années et nous offre un retour sur l'origine et l'histoire de quelques maîtres mots en forme de chausse-trappes.

Sa façon à lui d'apporter sa petite pierre à l'édifice des Lumières, sous l'égide de la devise : "Rendre la Raison populaire". Un vaste programme, dérangeant comme un réveille-matin, et qui renverse quelques vétustes perspectives !

(0)

(0)

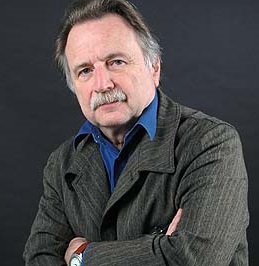

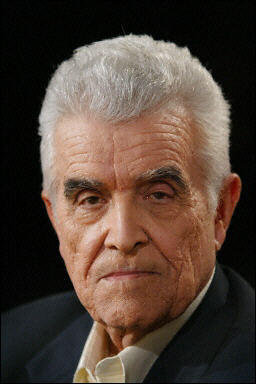

Dans cette émission, René Girard revient sur les événements marquants de l'année 2005 en les analysants à la lumières des théories du désir mimétique et des mécanismes de violence sacrificielle à l’origine de toute société, théories qu'il a construites et développées tout au long de sa carrière intellectuelle.

La valeur salvatrice du christianisme est régulièrement également rappelée, et l'idée d'une renaissance de la religion chrétienne évoquée.

Émission "Face aux Chrétiens", animée par Jacques Paugam. René Girard est interrogé par Véronique de la Maisonneuve pour RCF, Jean-Claude Raspiengeas pour La Croix et Aymeric Pourbaix pour Radio Notre Dame.

(0)

(0)

René Girard a élaboré depuis son premier livre, en 1961, une théorie du sacré dans la culture occidentale. Cette théorie repose sur trois postulats fondamentaux :

1) le désir est emprunté à l’autre, qui joue le rôle du médiateur ou du modèle (approche inspirée par des écrivains comme Dostoïevski) ;

2) la culture étant définie comme un système de différences, les cultures archaïques "gèrent" le désir mimétique en refaisant sans cesse la distinction entre les violences légales et illégales, le sacré et la violence ; elles se servent, pour ce faire, du "mécanisme sacrificiel" ;

3) le monde moderne est né du délitement de l’institution sacrificielle, d’où le besoin de trouver une alternative au sacrifice, afin que la culture puisse survivre sans s’autodétruire, alternative apparue dans les Écritures juives, puis dans les Évangiles.

Emmanuel Levinas construisit, en particulier depuis Totalité et Infini, publié lui aussi en 1961, ce qu’on peut appeler une théorie de l’éthique. Peu convaincu par le concept de subjectivité et de moralité développé de Kant à Heidegger, en passant par Hegel et Husserl, concept qui met un sujet conscient face à des objets de connaissance, Levinas propose une compréhension de la subjectivité humaine fondée sur une responsabilité éthique première et sans limite devant autrui, dont le visage donne un accès à l’infini. Menant de front plusieurs projets, conjointement dans les études juives et dans la tradition philosophique à partir de Platon, Levinas voulut faire revenir l’hébreu dans le grec. Puisant dans les écrits de Martin Buber et de Franz Rosenzweig, il construisit une éthique "descriptive" qui inverse le rapport kantien traditionnel entre l’éthique et le politique : cette configuration nouvelle subordonne toute rencontre médiatisée (l’universel, le juridique, le catégorique, le politique) à la rencontre personnelle immédiate entre le moi et autrui, par lequel nous sommes pour ainsi dire pris en otage.

Le propos de Jean-Luc Marion est d'évaluer en quoi ces deux pensées se répondent, se complètent ou s'opposent : si Girard déploie une théorie du sacrifice en tant que tel, il n’a en revanche pas de théorie éthique ; Levinas propose, lui, une théorie de l’éthique tout à fait compatible avec la lecture anti-sacrificielle que Girard fait du sacré, même si elle ne se pense pas dans les mêmes termes.

L’articulation de ces deux pensées pourrait-elle aider à une compréhension plus large des théories du sacré et de l’éthique ?

(0)

(0)

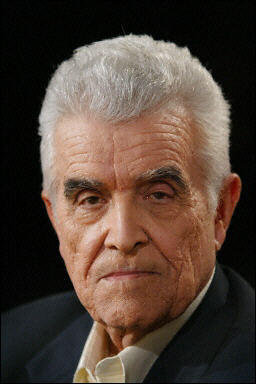

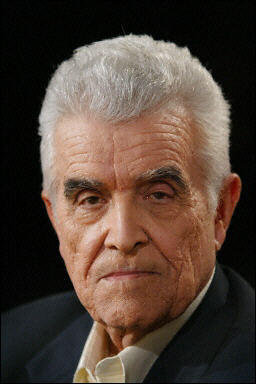

René Girard, après la sortie de ses trois livres Mensonge romantique et vérité romanesque, La violence et le sacré et Des choses cachées depuis la fondation du monde, est enfin devenu un penseur estimé.

Au micro de Jacques Chancel, il revient sur son itinéraire personnel et les grands thèmes qui structurent sa pensée.

(0)

(0)

La réflexion anthropologique a longtemps perçu dans le sacrifice sanglant une espèce d’énigme qu’elle s’est efforcée de résoudre, mais sans y parvenir. On s’est dit alors que le sacrifice en général, le sacrifice en soi, n’existe peut-être pas.

L’hypothèse d’une illusion conceptuelle est légitime en tant qu’hypothèse mais, dans la seconde moitié du XXe siècle, elle s’est durcie en un dogme d’autant plus intolérant qu’il croit triompher de l’intolérance occidentale, de notre impérialisme de la connaissance. Sous l’emprise de ce dogme, la majorité des chercheurs a rejeté la théorie mimétique qui réaffirme la nature énigmatique du sacrifice et enracine son universalité dans la violence mimétique de tous les groupes archaïques.

Pour illustrer la théorie mimétique, René Girard interroge la plus puissante réflexion religieuse sur le sacrifice, celle de l'Inde védique, rassemblée dans les vertigineuses Brahmanas. On trouve dans la Bible des violences collectives semblables à celles qui engendrent les sacrifices mais, au lieu de les attribuer aux victimes, la Bible et les Évangiles en attribuent la responsabilité à leurs auteurs véritables, les persécuteurs de la victime unique. Au lieu d'élaborer des mythes, par conséquent, la Bible et les Évangiles disent la vérité : on y trouve l'explication du processus sacrificiel, le processus victimaire ne peut donc plus servir de modèle aux sacrificateurs.

En reconnaissant que la tradition védique peut conduire elle aussi à une révélation qui discrédite les sacrifices, loin de privilégier indûment la tradition occidentale et de lui conférer un monopole sur l'intelligence et la répudiation des sacrifices sanglants, l'analyse mimétique reconnaît des traits comparables mais jamais vraiment identiques dans la tradition indienne. Même si nous restons incapables de débrouiller vraiment le rapport qui unit et sépare ces deux traditons, ces conférences nous permettent d'apprécier un peu mieux leur richesse et leur complexité.

(0)

(0)

René Girard entreprend de remonter aux origines de l'édifice culturel et social qui est au coeur de notre civilisation.

S'appuyant à la fois sur une relecture très personnelle des tragiques grecs et sur une discussion serrée des principaux systèmes d'explication, en particulier la psychanalyse, cette enquête originale met l'accent sur le rôle fondamental de la violence fondatrice et de la victime émissaire.

Le religieux, secrètement fondé sur l'unanimité violente et le sacrifice, trouve ainsi dans son travail une définition inédite.

La séance présidée par Jean Boissonnat.