(0)

(0)

(0)

(0)

La France traverse une zone de fortes turbulences historiques, signe d'une crise profonde revêtant des apparences politique, économique et sociale, mais dont la cause première est religieuse.

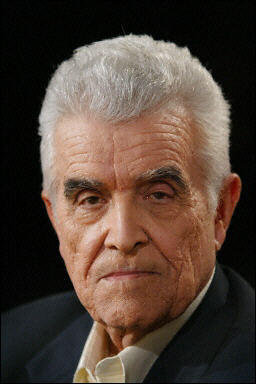

L'étude de Youssef Hindi nous permet d'observer l'histoire de France de ces deux derniers siècles sous un angle inédit : il retrace en effet sur la longue durée, l'histoire politico-religieuse de la France pour en venir à celle de la Révolution de 1789 qui, loin des idées reçues, ne fut pas seulement animée par les idéaux de Liberté, d'Égalité et de Fraternité, mais par un virulent anticléricalisme de nature religieuse.

Car le projet révolutionnaire et républicain est mystique avant d'être politique. À ce titre, Youssef Hindi, pour nous aider à saisir le fond de la crise actuelle, prend le parti d'analyser, en historien des religions, la formation et l'évolution de la République, son combat avec la catholicisme et la question actuelle posée par l'islam.

(0)

(0)

La volonté d'effacer la figure de Colbert le confirme : juger le passé à l'aune de la morale d'aujourd’hui, c'est s'interdire de le comprendre et se donner bonne conscience à peu de frais.

C'est donc en compagnie de l'historien et écrivain Jean-Christian Petitfils que nous revenons sur deux épisodes du règne de Louis XIV que nous trouvons aujourd'hui choquants afin de tenter de les comprendre : le Code noir et la révocation de l'édit de Nantes.

Émission des "mardis de la mémoire", animée par Anne Collin et Dominique Paoli.

(0)

(0)

Les travaux de René Girard ont remis l'anthropologie religieuse au goût du jour. Son apport à l'intelligence de la foi chrétienne est considérable : en montrant comment la Passion du Christ dévoile les ressorts de la violence constitutive des sociétés, Girard a éclairé la singularité des Évangiles par rapport aux mythes fondateurs de la culture humaine.

L'un des bénéfices de cette lecture des Évangiles est de souligner la cohérence entre la prédication du Royaume et la signification des circonstances de la mort de Jésus. Plus largement, elle permet de lire les textes bibliques comme la découverte progressive de la non-violence de Dieu.

Alors, en quoi le christianisme est-il une religion du livre ?

Émission "Présence protestante".

(0)

(0)

Depuis 1991, l'Asie centrale post-soviétique connaît un retour en force des religions, notamment de l'islam. La ré-islamisation s'accompagne d'une radicalisation certaine : prédicatrice dans les années 1990, politique dans les années 2000 et violente depuis les années 2010.

Le chaudron vert de l'islam centrasiatique est aujourd'hui porté par l'Organisation État Islamique et sa branche locale "Khorasan" qui n'entendent que re-transplanter en Asie centrale une vision idéologisée et politisée de l'idée médiévale khaldûnienne d'une "revanche des ethnies combattantes et périphériques sur les centres culturels et déliquescents de l'islam".

Il est temps que les forces de la résistance locales et régionales puissent trouver un terrain d'entente et offrir un autre avenir, alternatif à la fois aux régimes autoritaires et aux nouvelles forces de l'islam radical.

(0)

(0)

Journaliste et pamphlétaire Suisse, Raphaël Pomey vient nous présenter son dernier ouvrage Danser l'Effondrement. Les Eglises à l'ère du Cool (2020, éditions Bergtatt).

Il nous propose une analyse personnelle, drôle et décapante de la déréliction des églises protestante et catholiques, en nous invitant à redécouvrir "le sens de l'émerveillement", seul à même de conduire au sacré...

Émission "La Méridienne", animée par Wilsdrof.

(0)

(0)

Dans l'Europe actuelle confrontée à une immigration musulmane continue, on aime bien se référer au modèle de cohabitation pacifique des trois cultures d'Al-Andalus.

L'histoire de l'Hispanie musulmane ou d'Al-Andalus est ainsi un enjeu archétypique. Au Moyen Âge, la Péninsule ibérique aurait connu une remarquable et inhabituelle cohabitation pacifique entre juifs, chrétiens et musulmans. Une admirable symbiose culturelle qui aurait duré vaille que vaille du VIIIe siècle jusqu'à l’expulsion des juifs en 1492, voire, jusqu'à l’expulsion des morisques en 1609.

Pourtant, force est de constater qu'il s'agissait, dans la réalité des faits, d'un régime très semblable à l'apartheid sud-africain et d'une époque globalement "terrifiante". Soulignant que les motifs et les facteurs de luttes et d'affrontements entre l'Espagne musulmane et l'Espagne chrétienne ont été prédominants pendant toute la période concernée, Philippe Conrad montre qu'Al-Andalus a été tout sauf un modèle de tolérance.

Il ne s'agit pourtant pas de nier qu'il y a eu des éléments de communication culturelle (surtout d'origine hellénistique) jusqu'au XIIe siècle, mais plutôt de montrer qu'il n'y a jamais eu un merveilleux système mixte sur lequel aurait reposé la cohabitation pacifique ; qu'il n'y a jamais eu un mode de vie partagé par tous, une même perception du monde valable pour tous.

Raison pour laquelle fut entreprise la Reconquista de toute la péninsule ibérique par des puissances chrétiennes.

Émission du "Libre Journal de la jeunesse", animée par Pascal Lassalle.

(0)

(0)

L'approche par les historiens du phénomène de l'hérésie a beaucoup évolué depuis un demi-siècle et oscillé entre plusieurs écueils. Le principal danger, lorsqu'on analyse les formes variées de la contestation religieuse au Moyen Âge, est de prendre à la lettre les dénominations des groupes hérétiques, ainsi que les croyances et les pratiques que les auteurs de l'époque leur ont attribuées. Réagissant à juste titre contre cette conception, les historiens de la fin du XXe siècle ont souvent cherché à assigner à ces mouvements d'autres objectifs que ceux que leurs adeptes affirmaient poursuivre, en particulier la recherche du salut que ces derniers pensaient avoir plus de chance de trouver hors de l'Église qu'en son sein.

Dans une perspective marxiste, l'hérésie serait une modalité d'expression de la lutte des couches inférieures de la société contre les classes dominantes. Pour l'École des Annales, les hérétiques étaient plutôt des individus et des groupes marginaux qui contestaient l'ordre féodal. Mais ces interprétations n'ont pas convaincu dans la mesure où la plupart d'entre eux ne se recrutèrent pas parmi les éléments les plus défavorisés de la société. D'où la nécessité d'une reconsidération du problème qui a prévalu depuis une vingtaine d'années et a amené à reprendre la question sur des bases nouvelles.