(0)

(0)

Comment penser la Culture, la Civilisation et l'Histoire avec rectitude ? Comment se départir des condamnations faciles, des illusions rétrospectives, de la nostalgie d'âges d'or imaginaires, de l'obsession de la décadence ?

Ces questions, et bien d’autres, furent au fondement des réflexions de José Ortega y Gasset, lorsqu'il entreprit de penser les grands bouleversements (Renaissance, Lumières) qui nous précédèrent. Il en tira une lecture de l'Histoire plus actuelle que jamais, entre étude des ruptures et analyse des permanences.

Loin du manichéisme qui se répand aujourd'hui, il montre, dans chaque époque, le visage de l'invariant et celui du changeant, rétablissant la grande chaîne de l'Histoire. Cette vision féconde est à notre portée pour comprendre notre passé, appréhender notre présent et entrevoir notre avenir.

Luc Roche, professeur de philosophie et hispanisant, nous introduit à l'oeuvre de ce grand penseur dont il vient de traduire Autour de Galilée pour les éditions Perspectives Libres.

(0)

(0)

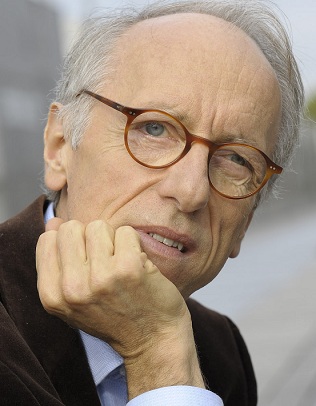

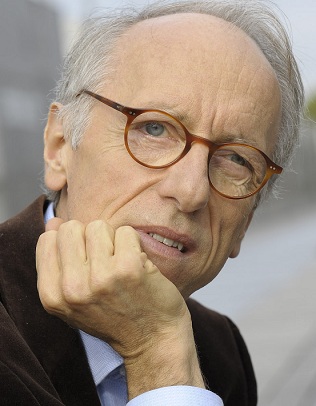

De la gouvernementalité algorithmique de fait au nouvel état de droit qu’il lui faut : c'est de ce thème dont débattent Bernard Stiegler et Antoinette Rouvroy.

Cette dernière, s'appuyant sur la notion de "régimes de vérité" chez Foucault, explore la question de savoir en quoi la "gouvernementalité algorithmique", apparue avec le numérique, constitue un nouveau mode de gouvernement des conduites, et souligne ses répercussions cruciales en termes épistémologiques, sémiotiques et juridiques. Elle met en évidence une crise de la notion de représentation, portée par l'idéologie des big data selon laquelle le traitement automatique des "données brutes" permettrait de découvrir la vérité à même le réel, en se passant de toute vérification, de toute interprétation, de toute critique. A travers le travail opéré sur ces données, qui en efface la signification, ce sont aussi trois sources d'incertitude qui tendent à être suspendues : celles de la subjectivité, de la sélectivité et de la virtualité. Tout en montrant les conséquences de cette idéologie des big data sur l'identité personnelle, qui témoigne du paradoxe d'une hyper-personnalisation mêlée à une fragmentation et un isolement de l'individu, Antoinette Rouvroy pointe également trois types de "récalcitrances" à ce mouvement, que sont l'ineffectué de l'histoire, l'ineffectué de l'avenir et la mansuétude humaine.

Bernard Stiegler, quant à lui, ajoute à ces réflexions l'idée d'un droit algorithmique qui resterait à construire. Le caractère indispensable d'une différenciation entre le fait et le droit trouve une illustration particulière à travers la réfutation du texte de Chris Andersen, The End of theory, qui postule l'inutilité de la formulation d'hypothèses et l'élaboration de théories scientifiques à l'heure des big data. Bernard Stiegler montre la nécessité d'un effort d'interprétation des données brutes, en s'appuyant sur la distinction kantienne entre l'entendement, dont les processus analytiques sont computationnels et automatisables, et la raison dont les processus synthétiques échappent au règne de l'automaticité et rendent l'individu capable de trancher et de décider. Il souligne également le lien entre l'automaticité algorithmique et les problématiques du capitalisme contemporain, en particulier ses conséquences sur l'emploi. Il est dès lors capital de mobiliser notre raison, orientée vers l'instauration de circuits de transindividuation, pour élaborer dès à présent un nouveau modèle.

Une rencontre organisée par l'Institut de recherche et d'innovation dans le cadre du séminaire Digital Studies.

(0)

(0)

C'est à l'initiative de Bernard Stiegler que l'association Ars Industrialis a été créée le 18 juin 2005 en se présentant alors comme une "Association internationale pour une politique industrielle de l’esprit".

Car à notre époque, la vie de l'esprit, selon les mots d'Hannah Arendt, a été entièrement soumise aux impératifs économiques, et aux impératifs des industries culturelles, et des industries de l’informatique et des télécommunications. Ce secteur peut être défini comme celui des technologies de l’esprit.

À la critique du dévoiement de ces technologies comme instruments de contrôle des comportements, c'est à dire des désirs et des existences, Ars Industrialis associe la proposition centrale de former une écologie industrielle de l'esprit.

Retour sur la trajectoire et la dynamique Ars industrialis en compagnie de Bernard Stiegler et des nombreuses personnes qui se sont agrégées au projet.

(0)

(0)

Quels ont été les arguments développés à la fin du XVIIIe siècle pour combattre l'esprit des Lumières ? Qui les a portés et pourquoi ?

Dans un premier temps, Robert Legros se penche sur le romantisme qui fut une véritable révolution philosophique résidant dans le refus de l'universalisme, de l'humanisme abstrait et de l'autonomie individuelle, mais portant aussi une attention nouvelle au sensible et au corps.

La croyance est-elle opposée à la vérité, s'interroge ensuite Didier Masseau ? Les philosophes cherchent-ils à connaître ou à convaincre le plus grand monde ?

Camille Riquier poursuit l'exploration en nous invitant à étudier la richesse de la pensée de Péguy, lui dont la "conviction totale imposait le respect", selon Gide.

Enfin, c'est à un étonnant voyage chez les antirévolutionnaires en compagnie de Jean-Yves Pranchère que nous sommes conviés.

Retour, donc, sur les fondements philosophiques des critiques des illusions du progrès et de la célébration de la tradition par ces ceux qui rejetaient la Raison universelle et préféraient parier "sur l'obscurité comme force d'éclaircissement" (Annie Le Brun).

(0)

(0)

Plutôt qu'une reconstitution linéaire de l'histoire de la philosophie, les interventions de Dominique Pagani portent surtout sur ce qui, à la faveur de la crise en cours, fait surgir la spécificité de l'interrogation philosophique en général, via ses concepts les plus récurrents.

La référence aux auteurs sert à illustrer les problématiques ainsi dégagées, autant que leurs effets transversaux dans les champs concernés : du poétique au politique, en passant par le religieux ou le scientifique.

Et alors que le séminaire en est à sa 3e année d'existence, l'intitulé de l'atelier, censé fixer le cap auquel il faut revenir par-delà chaque détour, subit une évolution. Celle-ci affecte moins son contenu que sa formulation : au lieu de la résonance historique du titre précédent ("Entre crise et guerre : philosopher ?"), il sera essayé d'affronter les mêmes périls selon une connotation plus mythologique...

(0)

(0)

Au moment de la crise d'une forme d'industrie, qualifiée de "désindustrialisation", Pierre Musso invite à revenir à la source de nos croyances sur ce processus d'industrialisation pour en faire la généalogie.

L'industrie n'est pas qu'une affaire d'économie et de technique, elle est aussi une affaire philosophique, parce qu'elle porte l'imaginaire de l'Occident.

Les industries contemporaines multiplient la fabrication de dispositifs destinés à produire et à développer les imaginaires grâce aux technologies du virtuel, du numérique, ou des technobiologies : robots, clones, avatars ne cessent de proliférer.

À partir de ce constat peut-on définir les nouveaux imaginaires de l'industrie?

Conférence prononcée dans le cadre du cycle "Jeudi de l'Imaginaire".

(0)

(0)

L’industrie est une vision du monde. Avant d’être machinisme, elle est une grande machinerie intellectuelle. Nous vivons et nous croyons dans les "Révolutions industrielles" qui se multiplient depuis deux siècles.

Le travail de Pierre Musso porte un regard anthropologique et philosophique de l'Occident sur lui-même. Cet Occidental selfie met au jour sa puissante religion industrielle, jamais vue comme telle.

L’industrie absorbe tout. Elle fait tenir l’architecture culturelle de l’Occident. Car l’Occident a bien une religion. Il ne s’est produit aucune "sécularisation". La religion ne peut disparaître : elle se métamorphose. Avec la "Révolution industrielle", un "nouveau christianisme" technoscientifique a été formulé.

Pierre Musso donne à voir la naissance, dans la matrice chrétienne, d'une religion rationnelle qui est désormais notre croyance universelle. L'esprit industriel s'est emparé du plus grand mystère de l'Occident chrétien, celui de l'Incarnation, et l'a inscrit dans divers grands Corps pour transformer le monde : ceux du Christ, de la Nature, de l'Humanité et de l'Ordinateur.

Pierre Musso explore la généalogie de la religion industrielle et met en évidence trois bifurcations majeures institutionnalisées dans le monastère (XIe-XIIIe siècles), la manufacture (XVIIe-XVIIIe) puis l'usine (XIXe), avant de constituer l’entreprise (XXe-XXIe). Son élaboration s'est accomplie sur huit siècles pour atteindre son apogée avec la "Révolution managériale", la cybernétique et la numérisation.

La religion industrielle a produit un corpus philosophique, quelques bibles encyclopédiques, un puissant imaginaire et un grand théâtre usinier. Elle s'est construite à l'ombre de l'État et contre la religion politique, longtemps de façon souterraine. Désormais, l'Entreprise porte et exporte la religion industrielle alors que l'État voit sa symbolique politique se dilapider.

(0)

(0)

Cette conférence se veut une introduction à l'oeuvre de Georg Lukács (1885-1971), dont la pensée esthétique et philosophique, dans le sillage de Karl Marx, est l'une des plus importantes du XXe siècle.

Nicolas Tertulian, qui aura dépensé beaucoup de temps et d'énergie à vulgariser, interpréter et diffuser l'oeuvre du grand penseur hongrois, s'emploie à la tâche dans cette conférence organisée par les Éditions Delga pour "Les ateliers de la praxis".