(0)

(0)

Bernard Graber et Aliette Geistdoerfer reçoivent Maurice Godelier qui raconte l’anthropologie comme une science sœur de l’histoire, en lien avec le travail de terrain.

Maurice Godelier illustre son propos en prenant exemple des séjours prolongés qu’il fit chez les Baruyas de Papouasie-Nouvelle Guinée.

Remarque : la qualité audio de l'enregistrement est très mauvaise.

(0)

(0)

Les "silences" prêtés à Pie XII entre 1939 et 1945 ont suscité d’inépuisables polémiques. Annie Lacroix-Riz dépasse le cadre de la Deuxième Guerre mondiale et replace Eugenio Pacelli, nonce en Allemagne en 1917, secrétaire d’État en 1930, pape en 1939, dans le cadre général de la stratégie du Vatican depuis la fin du XIXe siècle.

En s'appuyant sur l’acquis de travaux souvent ignorés en France, et sur un grand nombre d'archives inexplorées, elle apporte un éclairage renouvelé à l’histoire du Vatican en tant qu’institution politique, auxiliaire de premier plan de l’Allemagne et des États-Unis, devenus puissance européenne au XXe siècle.

La remarquable continuité de la ligne politique, financière et territoriale de la Curie romaine est soulignée, à l’inverse de la thèse courante de l’antibolchevisme exclusif.

Émission "La raison présente", animée par l'Union Rationaliste.

(0)

(0)

La finalité de toute structure vivante est de maintenir cette structure : un groupe social représente une structure vivante d'un certain niveau de complexité.

Henri Laborit démontre que la ville est l'un des moyens utilisés par tout groupe social pour conserver sa structure. En effet, l'Homme qui, jusqu'à une époque récente, n'a découvert que la physique et l'a utilisée pour accroître sa puissance technique, permettant la domination de certains individus ou de certains groupes humains sur d'autres (le plus souvent par l'intermédiaire du profit), a utilisé la ville clans ce même but.

Tout y est fait pour assurer la défense de la propriété des objets, des êtres, des moyens de production, des niveaux hiérarchiques.

La destruction progressive de l'environnement et la disparition de l'espèce humaine, auxquelles peut aboutir ce type de comportement de puissance, fonderont peut-être la grande crainte qui conduira l'homme à transformer la finalité des groupes sociaux au seul "profit" de l'espèce humaine.

La participation de la ville à cette évolution montre que l'urbanisme n'est pas seulement un problème de spécialiste : c'est le problème de la vie humaine dans son ensemble qui est posé.

(0)

(0)

Henri Laborit continue son exploration des comportements de l'être humain en revenant sur son essai/récit/fiction qui devait initialement s'appeler "De mes couilles au cosmos"...

Rêve, réalité, fantaisie, discours logique, un peu de tout, pêle-mêle… de quoi nourrir une réflexion sur les aspects variés de la vie humaine.

(0)

(0)

Le développement de la violence hante notre société.

Henri Laborit, fort de trente ans de travail interdisciplinaire consacré à la biologie des comportements, rappelle une double évidence : la violence est, d'abord, une expression du fonctionnement du système nerveux, lequel n'est compréhensible qu'en décortiquant ses niveaux d'organisation. Mais, après avoir étudié la violence chez l'animal puis chez l'homme, il montre, encore, que celle-ci ne se limite pas aux relations interindividuelles. Elle régit, aussi, les comportements collectifs, dans le groupe, entre les groupes, entre les Etats.

En se fondant sur des données anatomiques, biologiques, physiologiques autant que culturelles, Henri Laborit étudie les concepts tels que liberté, égalité, propriété, besoin, travail, territoire, patrie, etc. Et pose la question : dans l'ignorance de ce que nous sommes et avec un discours logique toujours prêt à fournir un alibi aux meurtres, aux guerres et aux génocides, quelque chose peut-il changer ?

(0)

(0)

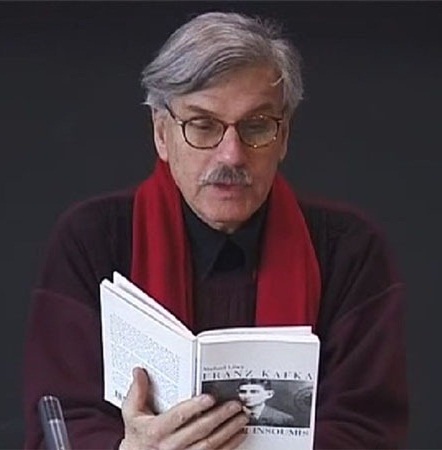

Destinée singulière que celle de l’oeuvre de Kafka : oeuvre classique, archi commentée, et recommentée ; emblème de ceux, pour qui, toute utopie devait fatalement mener à son retournement tyrannique. C’est ainsi que Le Procès ou La Colonie pénitentiaire ont pu être réduits à une description du totalitarisme, et, plus largement, comme autant de coups de sonde portés au coeur du Mal absolu dont le 20e siècle aurait été le déploiement.

Mais l'invité Michael Löwy, ne fait pas "la part belle" à ces interprétations théologiques. Pour s’y opposer, il emprunte les chemins difficiles de la biographie, qui l’amènent à découvrir un Kafka sur lequel le socialisme libertaire aurait exercé une puissante attraction.

L’épisode anarchiste dans la vie de Kafka nous donne alors la clé d’une inspiration libertaire qui traverse l’oeuvre dans son ensemble. Sensibilité critique dont la principale arme est l’ironie, aussi bien que l’humour noir défini par Breton comme "révolte supérieure de l’esprit".

Se fondant sur témoignages et échanges épistolaires, Löwy déroule ainsi le fil rouge et noir de la sensibilité libertaire de Kafka : l’anarchisme compris non comme la doctrine d’une certaine attitude envers la classe ouvrière, mais comme défiance continuelle envers le pouvoir institué de l’Etat, fut-il constitutionnel.

Ainsi, loin de mettre en scène des personnages aux prises avec le cauchemar de l’Etat total, l’oeuvre de Kafka décrit plutôt l’enfer, banal, et quotidien de la bureaucratisation croissante du monde.

(0)

(0)

(0)

(0)

Tout le malheur de l'homme vient encore de ce qu'il tourne son agressivité contre ses semblables, dans un but étonnamment puéril, puisqu'il finit toujours par les entraîner avec lui dans sa tombe.

Pourquoi s'acharner à tuer les autres puisque ce sont eux qui sont en nous ? Sans doute parce que nous ne voulons reconnaître le plus souvent la dignité d'Homme qu'à ceux dont la niche environnementale coïncide à peu près avec la nôtre.

Mais il ne nous viendrait jamais à l'idée de rechercher une niche capable de contenir toutes celles présentes aujourd'hui sur la planète...