(0)

(0)

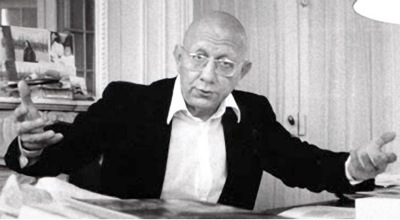

Spécialiste du Brexit et des politiques européennes, l'économiste et politologue Jean-Michel Salmon nous livre une analyse de la situation politique et économique du Royaume-Uni depuis que le Brexit a été engagé. Et alors que Boris Johnson vient d'anoncer sa démission, il est plus que nécessaire de rester lucide pour comprendre en quoi le processus de sortie de l'Union européenne reste un enjeux de première importance.

Sommes-nous en train d'assister à un putsch politique orchestré par les Anti-Brexit ? Le Brexit, rappelons-le, est une question beaucoup plus politique que technique : les Britanniques arriveront-ils finalement à se débarrasser de l'Union européenne, ce projet anti-démocratique qui va droit dans le mur ?

(0)

(0)

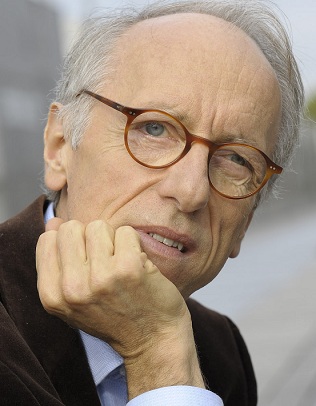

Président du mouvement politique République souveraine, Georges Kuzmanovic n'a pas réussi à se présenter à la dernière élection présidentielle. En 2018, cet ancien porte-parole de Jean-Luc Mélenchon quittait la France Insoumise, regrettant son flou sur l'Union européenne et sa stratégie wokiste. Spécialiste de géopolitique, il analyse aussi très finement les conséquences dramatiques de la guerre en Ukraine.

- 0'00'31 : Présentation

- 0'01'24 : Citation de François Ruffin sur Jean-Luc Mélenchon

- 0'04'34 : Changement de stratégie de LFI ?

- 0'13'28 : Immigration, islamisme, sécurité, thèmes tabous à gauche

- 0'19'36 : Passage de la lutte des classes à la lutte des races ?

- 0'20'17 : Votre gauche est-elle minoitaire ?

- 0'22'56 : Qui défend aujourd'hui la France périphérique ?

- 0'23'44 : Marine Le Pen se présentait comme la présidente du pouvoir d'achat

- 0'25'51 : François Ruffin sur l'insécurité du quotidien

- 0'32'33 : Découragé de la défaite aux présidentielles ?

- 0'36'28 : Où vous situez-vous ?

- 0'42'15 : C'est quoi être souverainiste aujourd'hui ? C'est être pour le Frexit ?

- 0'46'11 : Georges Kuzmanovic, un espion de Poutine ? Pro-russe ?

- 0'52'59 : Evolution de la guerre en Ukraine

- 1'07'54 : Faut-il continuer à envoyer des armes à l'Ukraine, quitte à prolonger le conflit ?

- 1'18'05 : Comment analysez-vous le rôle de la diplomatie française ? Quel devrait-être le positionnement de la France ?

- 1'20'51 : La centaine d'heures de discussions d'Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine

- 1'23'18 : Faudrait-il proposer une conférence de la paix ?

(0)

(0)

La Révolution n'a pas été la réalisation d'un seul projet, incarné par un seul groupe, mais la rencontre de projets réformateurs et utopiques concurrents, dans un pays fragmenté par de fortes identités régionales, religieuses et politiques. Les travaux de Jean-Clément Martin invitent à une nouvelle lecture des années 1770 à 1802 autour de quatre moments qui ont donné à la France cette histoire à la fois chaotique et exceptionnelle.

La révolution par le haut, initiée par Louis XV et maladroitement reprise par Louis XVI, échoue sur le coup de force magistral de 1789. S'ouvre alors cette "révolution-régénération" attendue par la quasi-totalité des Français, dernière des révolutions du monde atlantique. La véritable révolution commence en 1792, conduite par des hommes qui inventent de nouvelles règles de vie. La violence, qui échappe au contrôle de l'Etat, permet la victoire nationale mais ruine l'unité du pays. Après l'élimination de Robespierre, la stabilisation recherchée par des groupes rivaux réussit à souder la nation mais bute sur des révolutions de palais jusqu'à confier l'Etat à un général charismatique.

C'est en rendant compte de cette complexité que Jean-Clément Martin montre comment la France et au-delà le monde entrent dans la modernité.

(0)

(0)

L'inquiétude partagée que suscite la conscience des "potentialités apocalyptiques de la techno-science", selon l'expression de Cornelius Castoriadis, est fort compréhensible. Elle n'est toutefois d'aucun secours, ignorant le problème qui se pose dès que l'on s’interroge pour savoir qui peut apporter les réponses attendues et comment les mettre en œuvre ; c’est-à-dire dès que l'on se demande : que faire concrètement ?

(0)

(0)

Les systèmes politiques modernes sont à peu près tous fondés sur la souveraineté populaire. Ce souverain intimide, enthousiasme ou effraie. Sauf qu'il n'est peut-être pas celui qu'on croit.

Plusieurs textes de Pascal Ory -dont quatre livres- viennent d'être rassemblés dans un volume, textes qui présentent tous un caractère d'étude historique où les thèmes du populisme, de l'anarchisme de droite, et certaines conjonctures radicales, comme le fascisme ou la Collaboration, sont analysées en détail.

Retour, en sa compagnie, sur les séquences modernes dans lesquelles le Peuple et la souveraineté qu'il exerce basculent du côté autoritaire, jusqu'à l'amour de la dictature, du côté identitaire, jusqu'à la xénophobie.

(0)

(0)

La lutte contre le racisme est essentielle et d'autant plus difficile que le racisme se déplace et se transforme. Longtemps, il a semblé que cet engagement n'affrontait pas de problèmes théoriques particuliers : il suffisait de dire non au racisme. Mais, depuis une vingtaine d'années, les choses ont, semble-t-il, changé.

Difficile en effet d'échapper à la floraison conceptuelle liée à la question du racisme. "Privilège blanc", "blanchité", "racisme systémique", "non-mixité", "minorité" : être antiraciste aujourd'hui, ce serait reprendre à son compte ces termes pour s'engager dans ce que l'on convoque comme l'antiracisme politique, seul antiracisme valable, abondamment relayé désormais au-delà des milieux militants. La perplexité suscitée par ces concepts ne serait rien d'autre qu'une crainte devant la radicalité antiraciste et ne conduirait qu'à endosser des discours consensuels, moralisateurs et sans effets palpables, quand elle ne dissimulerait pas un refus voilé du combat antiraciste…

Cette présentation de la question est trompeuse, tout d'abord parce que cet antiracisme politique fait bon ménage avec le néolibéralisme et l'antiracisme libéral qu'il prétend combattre, mais surtout parce qu'il occulte une tradition antiraciste souvent marxiste et républicaine, à visée émancipatrice et universelle. Très loin des caricatures qu'on en a fait, elle permet de pointer les impasses de l'antiracisme libéral tout autant que celles de l'antiracisme politique.

(0)

(0)

L'Occident (euro-américain) a construit dans sa modernité une "religion industrielle" (Pierre Legendre) accompagnée d'une dogmatique faite de textes, d'images et d'emblèmes célébrant l'efficacité, la technoscience-économie et ses "progrès". Cette religion de l'Occident a une prétention universelle. Sa dogmatique managériale est portée par les entreprises et les institutions internationales, mais aussi par des courants de pensée. Son corpus de textes est constitué des bréviaires et doctrines qui théâtralisent l'efficacité et la performance. Il prétend définir des comportements, des règles du croire et du vivre et contribue au dressage des corps et des esprits.

La généalogie du politique que Pierre Musso élabore ne se limite pas aux textes classiques, mais en fait une archéologie mettant à jour les rôles antipolitiques des figures pionnières de l'État-Entreprise que sont Berlusconi, Trump et Macron.

Un travail qui met en perspective, sur la longue durée, la mutation profonde du politique en Occident et donne à voir ce qui se joue à l'arrière-plan, entre l'État (institution de la religion du politique) et l'Entreprise (institution de la religion industrielle) : un lent processus de neutralisation de l'État qui s'accélère depuis la fin du XXe siècle et semble tendre à son démantèlement, au profit de l'Entreprise… À tout le moins assistons-nous à un transfert d'hégémonie.

Le temps de l'État-Entreprise advient, temps de la mutation du pouvoir et du rapport de force entre les deux institutions désormais hybridées.

(0)

(0)

Socialismes et émancipation sensuelle sont-ils compatibles ? Plus largement, comment le monde politique a-t-il géré, à gauche, la question des sexualités ?

De Charles Fourier à Daniel Guérin en passant pas les positions du PCF, ce sont deux siècles d'évolution des pratiques et des discours que passent en revue les historiens Thomas Bouchet et Janine Mossuz-Lavau. L'occasion de dresser une cartographie générale et contrastée des constellations sensualiste et rigoriste dans cette partie de l'échiquier politique.

La révolution passera-t-elle par une libération des passions charnelles ?

Émission "Les Lundis de l'histoire", animée par Michelle Perrot.