(0)

(0)

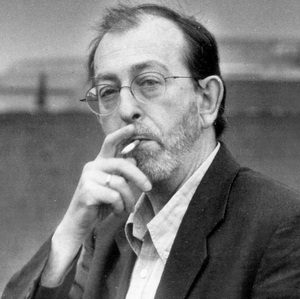

En 2006, dans la banlieue parisienne, un jeune homme est enlevé. Ses agresseurs l’ont choisi parce qu’il est juif et donc, pensent-ils, riche. Séquestré pendant vingt-quatre jours, il est finalement assassiné. Les auteurs de ce crime sont chômeurs, livreurs de pizzas, lycéens, délinquants… Leur bande est soudée par une obsession morbide : "Tout, tout de suite".

Morgan Sportès a reconstitué pièce par pièce leur acte de démence. Sans s'autoriser le moindre jugement, il s'est attaché à restituer leurs dialogues, à retracer leur parcours. Son livre est une autopsie, celle de nos sociétés saisies par la barbarie.

Remarque : la conférence est présentée en bilingue français-chinois.

(0)

(0)

(0)

(0)

"Obsédée par elle-même, la France ne peut se retrouver aujourd'hui que par et dans le français", s'écrie Paul-Marie Coûteaux.

Ce député européen, théoricien du souverainisme et directeur de la revue mensuelle L'Indépendance nous fait partager sa passion pour notre belle langue imposée par le pouvoir depuis François Ier et dont le rayonnement est intimement lié à la puissance du roi puis de l'Etat.

(0)

(0)

Lorsque Herman Melville meurt à New York, en 1891, il est un vieil homme à peu près oublié. Moby-Dick, quarante ans plus tôt, a coulé sa carrière littéraire. C’est seulement dans les années 1920, dans une Angleterre qui a fait l’expérience de la Grande Guerre, que le public commence à s’aviser de son génie. La fièvre de la redécouverte nourrit la quête d’inédits et, d’une boîte en fer blanc, surgit le récit auquel Melville a travaillé durant les cinq dernières années de sa vie : Billy Budd.

Malgré une taille limitée, celle d’une longue nouvelle, et une intrigue très simple, Billy Budd est rapidement devenu l’une des œuvres les plus étudiées et les plus commentées de la littérature mondiale, suscitant des débats aussi passionnés que contradictoires. La violence de la lutte entre critiques ne doit pas surprendre : Melville a tout fait pour livrer à une modernité demi-habile, pensant que tout problème a sa solution, une de ces situations sur lesquelles elle ne peut que se casser les dents. Qu’est-ce que le mal ? Quelles sont ses stratégies pour se répandre ? Comment limiter son empire ? Quel sens donner à la beauté d’un être ? Comment accueillir la grâce échue à un autre ? Autant de questions que le texte soulève, que la pensée instrumentale nous a désappris à poser et qui, lorsqu’elle les rencontre, la rendent comme folle. Autant de questions essentielles pour une vie humaine, et dont la littérature est peut-être la mieux à même, par ses ambiguïtés, à pouvoir traiter sans fausseté.

Olivier Rey, dans cette émission, nous fait ressortir de la vision de l’homme que suggère Melville : il s'attache à montrer, au travers de l'étude du chef-d’œuvre posthume d'Herman Melville, la puissance de la littérature pour explorer les questions éthiques et esthétiques.

(0)

(0)

(0)

(0)

Quelles sont les conséquences du "tout anglais" dans la vie quotidienne de nos concitoyens ?

Il semblerait bien que l’appauvrissement du français par l’hégémonie de l’anglais couve de nombreux enjeux économiques et internationaux.

Et puisque la "fabrique du crétin" continue son oeuvre de décérébration, les perspectives de résistance à cette campagne de désinformation par les mots semblent de plus en plus étroites.

(1)

(1)

Le qualificatif de "populisme" est régulièrement invoqué par la caste politico-journalistique, principalement dans le but de disqualifier un adversaire.

Mais comment devons-nous comprendre le phénomène "populiste" ?

Dans cette émission, Alain de Benoist et ses nombreux invités tentent d'aborder ce style politique particulier, qui ne se laisse pas réduire à une idéologie particulière.

Émission "Les idées à l'endroit", animée par Alain de Benoist.

(0)

(0)

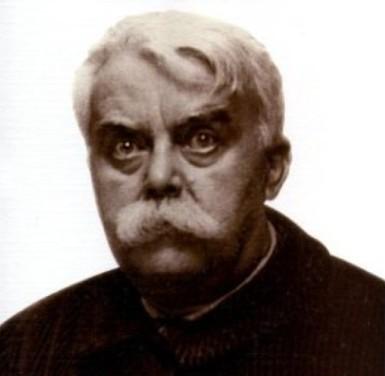

Léon Bloy est un des grands noms de la littérature. Chrétien intransigeant, pèlerin du temps des croisades, il exige de tous ceux qui se disent chrétiens l'application intégrale de l'Évangile. "Blasphémateur par amour", il a attaqué avec une extrême violence tous ceux qui se sont compromis avec l'esprit du siècle. Ses polémiques implacables, ses œuvres sans concession, son caractère entier lui ont fait de nombreux ennemis.

N'ayant pas d'autre métier que celui d'écrivain, il a passé presque toute sa vie dans une misère dramatique.

Son christianisme rigide, médiéval, totalitaire, la puissance et la beauté de son style nourri de la lecture des Prophéties lui ont valu après sa mort de fervents admirateurs. Il a été le modèle par sa violence passionnée, parfois injuste, des grands polémistes des années d'avant-guerre.

Mais il a surtout été le guide spirituel et l'inspirateur de Claudel et de Bernanos qu'on peut regarder comme ses disciples et ses héritiers.

Maurice Bardèche ne sacrifie rien de cette vie douloureuse, ni du pittoresque et des contradictions de l'homme que fut Léon Bloy. Il tente de le faire sortir de la sacristie dans laquelle on l'a trop longtemps tenu enfermé. Et il se propose de dégager ce que l'œuvre et la vie de Léon Bloy nous apportent aujourd'hui - pour notre temps.