(0)

(0)

Le collapsologue Pablo Servigne nous présente le fruit de ses recherches, particulièrement en ce qui concerne notre mode de vie basé sur l’utilisation des énergies fossiles.

Son intervention s’articule en 3 temps :

1. Et si notre civilisation s’effondrait ? Non pas dans plusieurs siècles mais de notre vivant ? Aujourd’hui un nombre croissant d’auteurs, scientifiques et institutions annoncent la fin de la civilisation industrielle. Que faut-il penser de ces sombres prédictions. Pourquoi est-il devenu si difficile d’éviter un tel scénario ?

2. Comment continuer à nourrir la population de nos régions une fois que notre système alimentaire industriel dépendant du pétrole aura atteint ses limites ? Comment anticiper simultanément les chaos climatiques, la fin des énergies fossiles et le manque de terres fertiles ?

3. Quelles sont les pistes de solutions déjà existantes pour permettre une transition vers un monde "post-pétrole" ?

Cette conférence-débat invite à la réflexion collective pour permettre de mieux comprendre les enjeux de la transition et ses expressions diverses dans notre société.

(1)

(1)

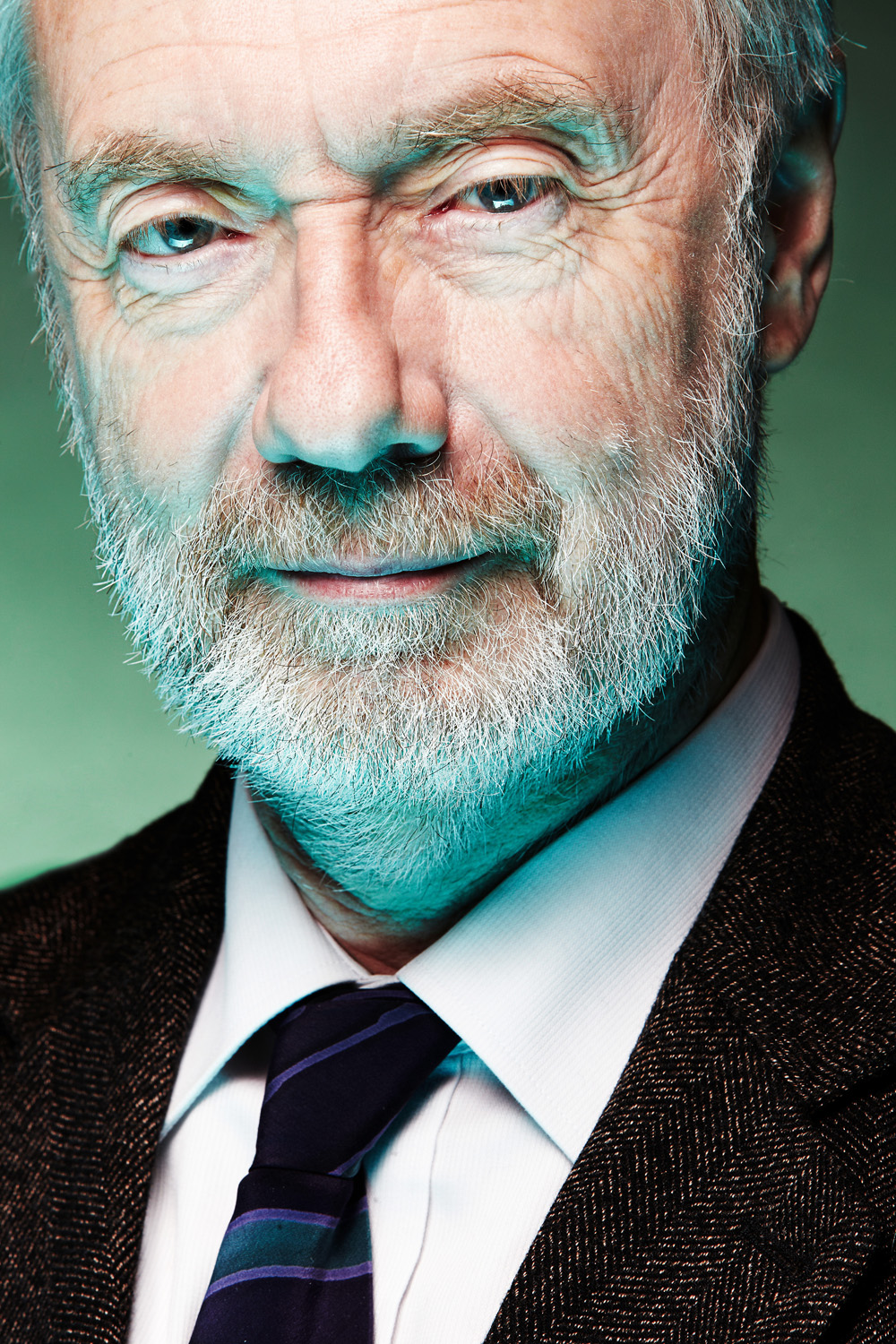

C'est en plein coeur du Centre Européen de Recherches Nucléaires, citadelle d'une recherche de pointe, que le célèbre mathématicien Alexandre Grothendieck vient exposer ses prises de position vigoureusement antimilitaristes et antinucléaires. Celui qui, un an et demi auparavant, a démissionné de son institut de recherche pour cause de financements militaires, est devenu un professionnel de la subversion au sein des institutions scientifiques. Il développe ici son thème de prédilection, sur lequel on le sollicite de toutes parts, des écoles d'ingénieurs de province aux plus prestigieux laboratoires nationaux.

S'interogeant sur la responsabilité professionnelle des "travailleurs scientifiques", cette autocritique de l'un des plus grands savants du XXe siècle se révèle alors édifiante.

Après une enfance et une adolescence hors normes – de l’Allemagne hitlérienne aux camps français de réfugiés espagnols –, le jeune Grothendieck s'est jeté à corps perdu dans la recherche mathématique. Rejoignant le groupe Bourbaki, qui ambitionne d'unifier et de refonder "la" mathématique sur des bases axiomatiques extrêmement formalisées, il embrasse la conception d'une "recherche pure", dégagée de toute application matérielle. À l'Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES), fondé pour lui en 1958 et dont il fait la renommée mondiale, il répugne à toute collaboration avec des physiciens. Bâtisseur de nouveaux espaces mathématiques, il préfère, à la résolution de problèmes connus, l'édification de nouveaux . Grand parmi les grands, il vit confortablement dans un petit "ghetto scientifique" (dira-t-il ensuite), partageant avec Jean Dieudonné, son plus proche collaborateur, une idéologie extrêmement élitiste que Mai 68 n'ébranlera que très partiellement.

Le basculement pour Grothendieck provient de la guerre du Viêt Nam. La science y tue par centaines de milliers. Face à la compromission de la quasi-totalité des disciplines scientifiques (physique, chimie, microélectronique, anthropologie, etc.), qui trouvent au Viêt Nam un champ d’expérimentation grandeur nature, il entreprend de moraliser les chercheurs. Puis, l'été 1970, il découvre les mouvements de scientifiques nord-américains en lutte contre le complexe scientifico-militaro-industriel. Sur un modèle proche, il fonde le mouvement Survivre qui se donne comme objectifs de dégager la recherche de ses liens avec l'armée et de lutter pour la survie de l'espèce humaine, menacée par la puissance de destruction des technosciences.

À Survivre, où il est rejoint par d’autres mathématiciens aux sensibilités plus libertaires, il prend conscience du rôle oppressif qu'il a tenu jusque-là en tant que grand savant. Intégrant la critique soixante-huitarde, il analyse la recherche comme une activité répressive, tant pour les techniciens et les "scientifiques moyens" que pour les profanes. Pour Survivre, la prétention de la science à l'universalité, son monopole sur la vérité, dépossèdent en effet tout un chacun de formes de connaissances autres, détruisant les cultures non technico-industrielles et nous soumettant à l'autorité hétéronome d’experts de tous poils. Le mouvement s'attache alors à désacraliser la science, et tout particulièrement à déconstruire le mythe de la science pure, qui masque son rôle crucial dans la poursuite d'un développement industriel désastreux. Survivre, devenu Survivre et Vivre, participe de l'émergence en France d'une critique radicale de la science, menée par les scientifiques eux-mêmes, au sein de laquelle il se signale par ses accents écologistes, libertaires et technocritiques .

Sa critique du scientisme s'ancre en effet dans celle de la société industrielle et l'amène à se lier aux mouvements écologistes naissants. Au petit groupe de scientifiques parisiens s'adjoignent alors des groupes de province engagés dans des luttes et alternatives locales, tandis que les numéros de sa revue, Survivre… et Vivre, tirés à plus de 10'000 exemplaires, s'épuisent rapidement. Aux côtés de son ami Pierre Fournier, Grothendieck s'investit tout particulièrement dans la lutte antinucléaire.

Cette invitation au CERN témoigne alors de l'écho rencontré durant les années 1970 par ses critiques radicales de la recherche dans les milieux scientifiques, traversés par le doute et un profond malaise quant à leur rôle social.

(0)

(0)

Si l'affrontement des peuples riches et des peuples pauvres, comme celui de Caïn et d'Abel, remonte à la nuit des temps, il prend de nos jours un caractère plus destructeur avec la création du village global par la technologie. Le progrès stupéfiant des moyens de communication dans les trente dernières années permet la formation de réseaux multiples, nouvelle arme des plus démunis, qui portent leur combat dans la cybersphère et acquièrent ainsi une puissance formidable. A leurs attaques, les pays nantis ne fournissent qu'une riposte militaire, dans le dépérissement universel de la pensée politique et l'obsolescence grandissante des structures de sécurité collective.

Trois menaces pèsent sur le XXIe siècle : les conflits armés, dans la perspective inévitable d'un recours aux armes de destruction massive, l'expansion d'épidémies, favorisée par la mondialisation, et l'épuisement des ressources naturelles, consécutif à la surpopulation et au pillage de la Terre.

Tout ne conspire-t-il pas pour produire une déflagration comme le monde n'en a jamais connu ?

(0)

(0)

Après plusieurs siècles de complexification et d’apparente consolidation, les sociétés humaines sont entrées dans une phase d’effondrement rapide.

Le genre humain, espèce colonisatrice, opportuniste et sociale, dispose-t-il des ressources lui permettant de renverser la tendance et d’éviter ainsi l’extinction ?

(0)

(0)

Alors que le rythme d’accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère dépasse celui du scénario le plus pessimiste du GIEC, l’humanité se confronte en plus du dérèglement climatique à de nombreux autres défis de gestion des ressources critiques recouvrant des risques de défaut systémique. Sommes-nous à l’aube d’un basculement, suivant le titre français de World On The Edge, best-seller de Lester R. Brown paru en 2011 ? Cette série de trois conférences expose les connaissances pratiques et théoriques sur l’effondrement des sociétés, sujet passionnant et potentiellement anxiogène sur lequel de nombreux chercheurs d’horizons variés se sont penchés.

1. Emmanuel Prados - Les limites de la croissance à la lumière de la situation environnementale et géopolitique

C'est tout d’abord le mécanisme d’effondrement biophysique mis en lumière par les travaux du Club de Rome et du groupe de Denis Meadows dans les années 70 qui est revisité, en mettant en exergue les limites de la croissance dans un monde fini. Il est ensuite proposé d’analyser comment la dynamique actuelle vérifie ou non les principaux facteurs du mécanisme précédemment exposé. Cette discussion s’appuie aussi sur les analyses de Lester Brown qui décrivent un système naturel sous contrainte et les conséquences sur les plans agricoles, socio-économiques et géopolitiques.

2. Grégoire Chambaz - Les mécanismes d’effondrement des sociétés complexes : introduction aux travaux de Joseph Tainter

Comment les sociétés s’effondrent-elles ? En 1988, Joseph Tainter publiait L’effondrement des sociétés complexes, un essai d’analyse des causes systémiques de déclin des sociétés. L’analyse développée par Tainter compte aujourd’hui parmi les approches majeures du phénomène d’effondrement. À contrepoint d’une analyse moraliste, monofactorielle ou écocentrée, Tainter considère l’effondrement comme un processus structurel résultant de rendements décroissants – puis négatifs – de la complexité d’une société donnée, notamment par rapport à sa capture d’énergie. Depuis 1988, Tainter a complété son analyse avec une vingtaine de publications. Dans cette optique, cette intervention propose d’une part de faire la synthèse critique des travaux de Tainter, et d’autre part, d’explorer les phénomènes de rendements décroissants contemporains. À l’auditeur ensuite d’évaluer le risque d’effondrement des sociétés modernes.

3. Pierre-Yves Longaretti - Effondrement, géopolitique et économie : points forts et points faibles de la pensée de Lester Brown

L’agro-économiste américain Lester Brown a produit de nombreux ouvrages sur la façon de répondre aux enjeux globaux et aux menaces d’effondrement associées par l’intermédiaire d’un plan d’ensemble visant la restauration des écosystèmes, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique. Ce plan repose également sur des mesures économiques et fiscales, pour un coût global somme toute très faible (mois de 200 milliards de dollars annuels sur une vingtaine d’années). Néanmoins, sur tous ces fronts, les actions mises en place à différents niveaux nationaux et internationaux ne sont pas à la hauteur des enjeux, du fait de l’existence de verrouillages socio-politiques et économiques. Après une présentation de ce "Plan B", l’exposé discute les points aveugles de cette analyse, notamment sur le plan économique et financier. Est montré également comment ces points de blocage contribuent aux analyses d’effondrement de Joseph Tainter et du rapport Meadows sur les limites de la croissance.

(0)

(0)

Michel Drac, analyste politique et prospectiviste bien connu, s'emploie ici à identifier les logiques qui pourraient mener notre civilisation à un scénario d'effondrement.

Et c'est avec plusieurs notes de lecture sur des ouvrages consacrés aux problèmes qu'affrontent nos sociétés occidentales et qui pourraient s'avérer insurmontables que nous sommes invités à réfléchir à cette thématique.

(0)

(0)

Michel Drac est reçu sur Méridien Zéro pour une causerie prospectiviste sur les scénarios possibles pour notre pays dans les 4 ans à venir.

Le prétexte à cette invitation est son livre publié récemment aux éditions du Retour aux sources, Voir Macron. 8 scénarios pour un quinquennat, dans lequel sont envisagées de multiples évolutions dans les mois à venir, des plus probables aux plus farfelues (mais néanmoins possibles).

Émission "La Méridienne", animée par Jean-Louis Roumégace et aidé par Maurice Gendre et Roubachoff.

(0)

(0)

L'analyste politique et prospectiviste Michel Drac nous propose un commentaire de l'actualité focalisé sur les tendances lourdes qui structurent l'équilibre précaire de nos sociétés et sur les éléments de rupture qui viennent le perturber. Cette édition revient particulièrement sur les questions suscitées par le commentaire de l'actualité "spécial économie" du mois précédent.

Au menu du mois de mars 2018 :

- 0'00'00 : introduction

- 0'00'30 : jamais de prévisions !

- 0'02'30 : shit happens

- 0'04'30 : sur la notion d'effondrement

- 0'07'30 : sur les conditions d'un krach

- 0'10'40 : sur l'attitude de nos dirigeants

- 0'13'50 : sur Trump

- 0'21'30 : sur l'euro

- 0'24'40 : sur l'Islande

- 0'27'30 : sur l'Algérie

- 0'32'00 : sur la Chine

- 0'33'45 : sur le Brexit

- 0'35'10 : l'inconnue technologique

- 0'35'50 : générations françaises

- 0'52'30 : les cryptomonnaies

- 0'54'15 : que faire politiquement ?

- 1'14'00 : et individuellement ?