(0)

(0)

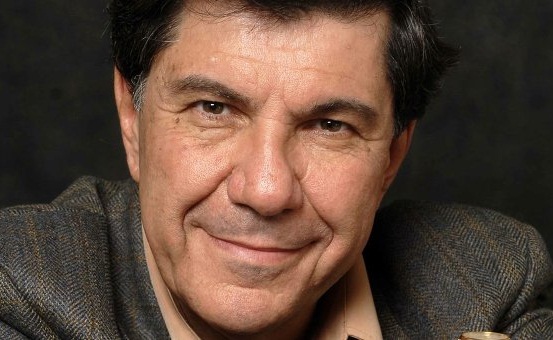

Alain Ehrenberg se pose la question des frontières entre le biologique et le social, entre l'individuel et le collectif, entre l'homme et l'animal, entre le vivant et le non vivant.

Car les frontières que nous établissons ne sont-elles pas le reflet de notre incapacité ou de notre difficulté à penser la complexité du vivant ?

En tant que sociologue qui s'est interrogé sur les relations entre l'individu et la société, entre le biologique et le social, Alain Ehrenberg se propose d'envisager le cerveau comme un fait scientifique mais aussi comme un fait social.

(0)

(0)

René Girard a élaboré depuis son premier livre, en 1961, une théorie du sacré dans la culture occidentale. Cette théorie repose sur trois postulats fondamentaux :

1) le désir est emprunté à l’autre, qui joue le rôle du médiateur ou du modèle (approche inspirée par des écrivains comme Dostoïevski) ;

2) la culture étant définie comme un système de différences, les cultures archaïques "gèrent" le désir mimétique en refaisant sans cesse la distinction entre les violences légales et illégales, le sacré et la violence ; elles se servent, pour ce faire, du "mécanisme sacrificiel" ;

3) le monde moderne est né du délitement de l’institution sacrificielle, d’où le besoin de trouver une alternative au sacrifice, afin que la culture puisse survivre sans s’autodétruire, alternative apparue dans les Écritures juives, puis dans les Évangiles.

Emmanuel Levinas construisit, en particulier depuis Totalité et Infini, publié lui aussi en 1961, ce qu’on peut appeler une théorie de l’éthique. Peu convaincu par le concept de subjectivité et de moralité développé de Kant à Heidegger, en passant par Hegel et Husserl, concept qui met un sujet conscient face à des objets de connaissance, Levinas propose une compréhension de la subjectivité humaine fondée sur une responsabilité éthique première et sans limite devant autrui, dont le visage donne un accès à l’infini. Menant de front plusieurs projets, conjointement dans les études juives et dans la tradition philosophique à partir de Platon, Levinas voulut faire revenir l’hébreu dans le grec. Puisant dans les écrits de Martin Buber et de Franz Rosenzweig, il construisit une éthique "descriptive" qui inverse le rapport kantien traditionnel entre l’éthique et le politique : cette configuration nouvelle subordonne toute rencontre médiatisée (l’universel, le juridique, le catégorique, le politique) à la rencontre personnelle immédiate entre le moi et autrui, par lequel nous sommes pour ainsi dire pris en otage.

Le propos de Jean-Luc Marion est d'évaluer en quoi ces deux pensées se répondent, se complètent ou s'opposent : si Girard déploie une théorie du sacrifice en tant que tel, il n’a en revanche pas de théorie éthique ; Levinas propose, lui, une théorie de l’éthique tout à fait compatible avec la lecture anti-sacrificielle que Girard fait du sacré, même si elle ne se pense pas dans les mêmes termes.

L’articulation de ces deux pensées pourrait-elle aider à une compréhension plus large des théories du sacré et de l’éthique ?

(0)

(0)

(0)

(0)

Disciple de Huysmans et du père de Foucauld, ami de Claudel et de Maritain, égal des Corbin et des Sholem, Louis Massignon est une des plus fascinantes figures de la pensée contemporaine.

Tressées l'une à l'autre, il vécut plusieurs vies d'un même élan : carrière savante (initiateur de l'islamologie mystique et de la sociologie musulmane, il occupa de 1926 à sa mort une chaire au Collège de France), destin spirituel (converti, en 1908, à la faveur d'une expérience spirituelle foudroyante, la célèbre "visitation de l'Étranger", il mena une vie de mystique à l'état civil et fonda le dialogue islamo-chrétien), vocation sociale (il initia dès les années 20 l'aide aux travailleurs émigrés et fut longtemps visiteur de prison), mission politique (longtemps il fut l'homme qui "expliqua" l'Orient au monde politique français ; l'après-guerre le vit s'engager d'abord aux côtés des Palestiniens puis des Marocains et Algériens dans le cadre de la décolonisation).

Dialogue Orient/Occident, face à face chrétienté/Islam, devoir d'ingérence et aide aux plus démunis, personnes déplacées : des questions qui sont encore les nôtres aujourd'hui, et qui ont été posées par ce grand orientaliste français, souvent à contre-courant de son époque.

(0)

(0)

Toute définition de l’homme parait aujourd’hui condamnée pour diverses raisons : logique, métaphysique, épistémologique, morale. Le projet définitionnel serait prisonnier d’une métaphysique essentialiste.

L’idée que l’espèce humaine est clairement délimitée serait réfutée par les théories évolutionnistes. Il n’y aurait aucun propre humain qui puisse être tenu pour cause de tous les autres ni même aucune propriété dont l’homme puisse se prévaloir.

La croyance que l’humanité formerait une communauté morale ("humanisme") est contestée tant par ceux qui la considèrent trop large (au-delà du politique) que par ceux qui la considèrent comme trop étroite (et les animaux ?).

Pour ces raisons, et pour beaucoup d’autres motifs, les thèses épistémologiques dominantes aujourd’hui concernant le rapport homme-animal sont continuistes plutôt que discontinuistes.

Conférence donnée dans le cadre des "Lundis de la Philosophie".

(0)

(0)

Les praticiens l'ont toujours su. Dans toute philosophie, concédait Sartre, il y a "une prose littéraire cachée". Ce qu'on a moins élucidé, c'est la pression formatrice incessante des formes du discours, du style, sur les programmes philosophiques et métaphysiques. À quels égards une proposition philosophique, même dans la nudité de la logique de Frege, est-elle une rhétorique? Peut-on dissocier un système cognitif ou épistémologique de ses conventions stylistiques, des genres d'expression qui prévalent ou sont contestés à l'époque ou dans le milieu qui sont les siens? Dans quelle mesure les métaphysiques de Descartes, Spinoza ou Leibniz sont-elles conditionnées par les éléments constituants et l'autorité sous-jacente d'une latinité partiellement artificielle au sein de l'Europe moderne ? Quand, tels Nietzsche et Heidegger, le philosophe entreprend d'assembler une langue nouvelle, son idiolecte propre à son dessein est lui-même saturé par le contexte oratoire, familier ou esthétique.

L'association étroite de la musique et de la poésie est un lieu commun, toutes deux partageant les catégories du rythme, du phrasé, de la cadence, de la sonorité, de l'intonation et de la mesure. "La musique de la poésie" est exactement cela. Y aurait-il, en un sens apparenté, "une poésie, une musique de la pensée" plus profonde que celle qui s'attaque aux usages extérieurs de la langue, au style ?

Ces aspects de la "stylisation" de certains textes philosophiques, de l'engendrement de ces textes via des outils et des modes littéraires, George Steiner nous les restitue dans son souci d' "écouter plus attentivement".

(0)

(0)

Une bonne part de l’activité philosophique ou scientifique consiste à se demander : "Qu’y a-t-il ?" Et la plupart de ces ontologies sont "réformatrices". Elles se demandent en fait : Qu’y a-t-il vraiment ? Elles s’efforcent de respecter deux exigences : dépasser les apparences, limiter les entités.

Mais la première exigence rencontre généralement une objection relativiste sous une forme phénoméniste : on ne peut savoir ce qu’il y a vraiment, on ne saura jamais que ce qui nous apparaît.

La seconde rencontre généralement une objection relativiste sous une forme nominaliste : toute réduction du nombre d’entités est soumise à l’arbitraire du découpage linguistique.

Toute ontologie réformatrice doit se fonder sur des critères permettant de distinguer les entités réelles des apparentes, ou les degrés de réalité des différentes entités.

Les trois critères ontologiques les plus obvies et les plus souvent utilisés sont les suivants: la permanence (sempiternité ou immuabilité) ; l’indépendance ou séparabilité ; la concevabilité. Ces critères ne sont pas toujours concordants. Et selon le poids qu’on accorde à tel ou tel, ou la manière dont on répond aux deux objections précédentes, le destin d’une ontologie réformatrice est souvent de s’achever, soit dans une logique (formelle), soit dans une physique (scientifique) — lesquelles en marquent la réalisation la plus élevée, ou l’échec.

Une autre position du problème "qu’y a-t-il ?" est possible : une ontologie qui, au lieu d’être réformatrice, serait purement descriptive, c’est-à-dire à notre mesure humaine — à condition qu’elle puisse répondre aux deux objections de type relativiste précédentes et valoir universellement.

Nous défendrons l’universalité d’une ontologie descriptive fondée sur trois types d’entités : les choses (déterminées par ce qu’elles sont), les événements (déterminés par le fait qu’ils causent ou sont causés par d’autres événements), et les personnes (définies comme des choses susceptibles de causer des événements — lesquels deviennent ainsi des actes).

Aux arguments déductifs, nous joindrons deux preuves par les effets anthropologiques : cette tripartition des êtres est, d’un côté, au fondement de la division des arts ; et, d’un autre côté, au fondement de la vie sociale réglée par les exigences du Droit.

(0)

(0)

Quatre ans après le début de la crise des dettes souveraines, la pérennité de la monnaie unique demeure précaire, et son existence même sujette à caution. Le risque de déflation toujours présent, et le lancement d’un programme ambitieux de rachat d’obligations souveraines par la Banque Centrale Européenne, montrent que la crise est loin d’être dernière nous et que le risque d’implosion persiste.

Cette conférence se fixe pour objectif de dresser un premier bilan de la réponse qui a été apportée à la crise et d’aborder avec lucidité, pragmatisme et ouverture d’esprit les problèmes persistants de la zone euro.

S’agit-il d’incompatibilités structurelles, prouvant par l’absurde l’erreur historique de l’union monétaire ? Ou plutôt de freins au bon fonctionnement de la zone, qu’il s’agirait d’éliminer progressivement avec les avancées de l’intégration ?

Déséquilibres de compétitivité, politique monétaire, monnaie unique, mécanismes de stabilité, union bancaire, harmonisation fiscale : toutes ces dimensions seront au cœur des débats. En tête, une seule question : la zone euro a-t-elle un avenir ; et, si tel est le cas, à quoi ressemblera-t-il ?