(0)

(0)

Aujourd'hui pour les États-Unis, tous les coups sont permis, surtout dans le domaine économique.

Frédéric Pierucci, ancien haut cadre dirigeant d'Alstom, et Ali Laïdi, politologue, nous montrent comment ce pays se sert des mécanismes d'extra-territorialité du droit pour mener une guerre économique qui ne dit pas son nom, et face à laquelle ses adversaires, Union européenne en tête, restent impuissants.

Émission "Interdit d'interdire", animée par Frédéric Taddeï.

(0)

(0)

Cochons dévoreurs de nouveaux-nés condamnés à l'étranglement, sangsues sommées par la justice de ne plus s'en prendre aux poissons... Du XIIIe au XVIIIe siècle, les bêtes de ferme et autres insectes nuisibles pouvaient être envoyés devant des tribunaux, et jugés à l'aide de toute une rhétorique constituée de citations latines et d'allusions à caractère historique.

Excommunications, exorcismes publics, condamnations à mort, jugements par contumace... ces histoires nous semblent aujourd'hui tellement stupéfiantes, qu'elles sont longtemps passées pour être imaginaires.

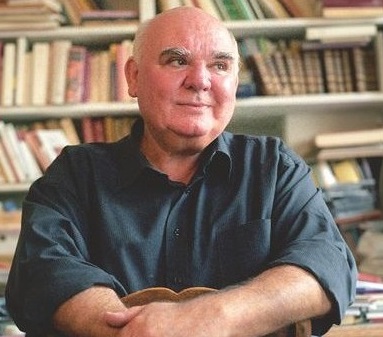

L'historien Michel Pastoureau nous fait revivre quelques-uns des plus étonnants procès d'animaux du Moyen Âge : bienvenue dans une époque où l'on attendait des bêtes, membres à part entière de "la communauté de Dieu", qu'elles respectent les mêmes devoirs que les humains.

(0)

(0)

Avocat honoraire et animateur du blog "Vu du Droit", Régis de Castelnau pense que la justice française est non seulement instrumentalisée, mais qu'elle l'a également acceptée. Et ceci se vérifie avec la répression de masse contre les Gilets jaunes, les poursuites contre François Fillon, contre Marine Le Pen, contre Jean-Luc Mélenchon, ainsi qu'avec la protection dont bénéficient les amis de monsieur Macron.

Cette collusion entre l'appareil judiciaire et le pouvoir exécutif pose un problème réel pour l'exercice des libertés fondamentales garanties par la constitution. Saurons-nous le comprendre... et le régler ?

(0)

(0)

Comment définir un phénomène aussi insaisissable que le terrorisme ? Quelle est sa nature, son histoire et son avenir ? Défini comme un crime, il n'en demeure pas moins un concept flou dont les définitions sont extrêmement variables selon les époques, les histoires nationales et le droit.

Cette entretien, en établissant une typologie des terrorismes, fait le point sur les connaissances des violences polymorphes qui sont rassemblées sous ce vocable.

(0)

(0)

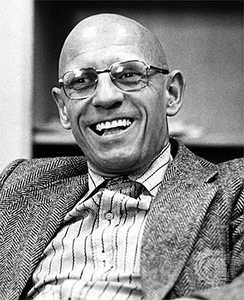

Le cours prononcé par Michel Foucault au Collège de France de janvier à avril 1979, Naissance de la biopolitique, s'inscrit dans la continuité de celui de l'année précédente, Sécurité, Territoire, Population. Après avoir montré comment l'économie politique, au XVIIIe siècle, marque la naissance d'une nouvelle raison gouvernementale - gouverner moins, par souci d'efficacité maximum, en fonction de la naturalité des phénomènes auxquels on a affaire -, Michel Foucault entreprend l'analyse des formes de cette gouvernementalité libérale. Il s'agit de décrire la rationalité politique à l'intérieur de laquelle ont été posés les problèmes spécifiques de la vie et de la population : "Étudier le libéralisme comme cadre général de la biopolitique."

Quels sont les traits spécifiques de l'art libéral de gouverner, tel qu'il se dessine au XVIIIe siècle ? Quelle crise de gouvernementalité caractérise le monde actuel et à quelles révisions du gouvernement libéral a-t-elle donné lieu ? C'est à cette tâche de diagnostic que répond l'étude des deux grandes écoles néolibérales du XXe siècle, l'ordolibéralisme allemand et le néolibéralisme de l'École de Chicago - unique incursion de Michel Foucault, tout au long de son enseignement au Collège de France, dans le champ de l'histoire contemporaine.

Cette analyse met en évidence le rôle paradoxal que joue la "société" par rapport au gouvernement : principe au nom duquel celui-ci tend à s'autolimiter, mais cible également d'une intervention gouvernementale permanente, pour produire, multiplier et garantir les libertés nécessaires au libéralisme économique. La société civile, loin de s'opposer à l'État, est donc le corrélatif de la technologie libérale de gouvernement.

(0)

(0)

L'un des objectifs des pouvoirs totalitaires au XXe siècle fut de changer l'homme ; d'où le rôle central de la propagande et des intellectuels, ces "ingénieurs des âmes" (Staline).

Carl Schmitt, grand promoteur du droit d'exception dans l'entre-deux-guerres, s'est imposée comme le théoricien du droit le plus talentueux de sa génération. Obsédé par la "déjudaïsation" des sciences juridiques et des bibliothèques, il propose d'ajouter la mention "Jude" à chaque citation d'auteur juif dans un livre.

Retour sur la trajectoire intellectuelle de l'un des penseurs majeur du politique au XXe siècle, bien qu'actif compagnon de route de la machine nazie.

(0)

(0)

La démocratie est née d'une pratique plutôt rare, consistant pour les membres d'une société donnée, à former des "assemblées de parole", pour s'accorder sur les règles qui s'imposeront à tous.

Cette construction est sapée par l'analyse économique du droit, qui assimile la démocratie à un "marché des idées". Dès lors, la sphère du marché absorbe celle du politique (marché électoral) et celle du sacré (marché des religions), et la figure du citoyen s'estompe au profit de celle du consommateur...

(0)

(0)

Du sang, des armes et des larmes. Bienvenue au bout de la guerre totale.

Après Guerilla, le journaliste et écrivain Laurent Obertone revient avec un deuxième opus, où ceux qui étaient encore il y a peu des citoyens ne sont plus que de simple créatures humaines privées de tout, isolées dans leur méfiance et prêtes à tuer pour un bidon d'essence dans un environnement où l'Etat et les règles n'existent plus.

Une œuvre de fer, assourdissante et crépusculaire, au réalisme sans précédent, dont les hypothèses de travail reposent sur des informations de première main, provenant du renseignement, des forces spéciales et de témoignages directs de victimes de guerres civiles.