(0)

(0)

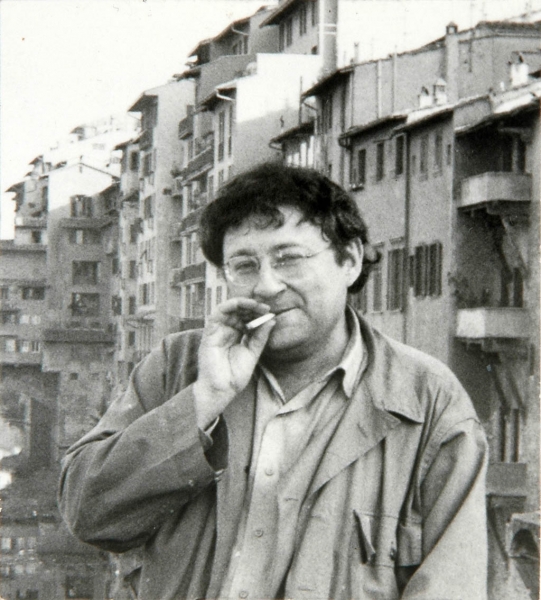

C'est au travers d'un entretien mené par Olivier François que Gabriel Matzneff nous évoque ses souvenirs cinématographiques et nous parle de son rapport au septième art.

0:00:00 : Introduction

0:00:57 : Souvenirs ?

0:05:42 : Cinémathèque ?

0:06:50 : Découvertes ?

0:10:41 : Mac Mahon ?

0:13:01 : Hollywood ?

0:14:19 : Muet ?

0:15:02 : Personnages ?

0:16:49 : Ecritures ?

0:25:40 : Acteurs ?

0:32:50 : Erotisme ?

0:34:55 : Nouvelle Vague ?

0:37:53 : Rohmer ?

0:40:31 : Bergman ?

0:43:06 : Cinéma italien ?

0:54:12 : Cinéma russe ?

0:58:54 : Russie ?

1:01:54 : Hergé ?

1:03:52 : Epitaphe ?

(0)

(0)

Le synopsis se résume en quelques lignes. Un samedi soir, deux gars empruntent une voiture... puis s’enfuient dans une course incontrôlée et jubilatoire où ils rencontrent des femmes de tout âge. Ils cassent, courent, bavent, agressent et baisent... Désolé pour le terme, pas forcément élégant, mais en l’occurrence, il n’y en a pas d’autres !

Bertrand Blier écrit le livre puis le scénario et réalise le film : c’est ce qu’on appelle du cinéma d’auteur.

Gérard Depardieu et Patrick Dewaere enfilent les vêtements des loubards et à deux, ils parcourent la France et le corps des femmes, perdus entre les seins d’une mère dans un train, enlacés par une dame qui sort de prison, ou maladroits dans le corps d’une femme qui elle, n’a toujours pas trouvé la route du plaisir. C’est Miou-Miou qui enlèvera à plusieurs reprises les vêtements de la shampouineuse Marie-Ange.

En France, le film est l’un des succès de l’année, il est vendu dans le monde entier. Les valseuses devient le film d’une génération, celui qui révèle par l’écran le bouleversement d’une société. Finie la France de Papa. L’esprit de révolte et de liberté ne se limite plus au seul quartier latin mais imprègne désormais toute la société. Et puis trois acteurs deviennent des grands noms et des têtes d’affiche... Quant à Bertrand Blier, il se fait un prénom.

Émission "Affaires sensibles", animée par Fabrice Drouelle.

(0)

(0)

Exhibition, Change pas de main, Les Tripoteuses, Le sexe qui parle, A bout de sexe... : en 1975, les affiches de films aux titres plus ou moins allusifs fleurissent dans les rues de France. Le cinéma érotique, porno, blue, rose, X, hard, selon la terminologie employée, connaît un âge d’or sans précédent et sans suivant. Les salles n’ont jamais été aussi remplies, les acteurs s’amusent, les réalisateurs aussi, les producteurs se frottent les mains, et les bien-pensants restent discrets. Sept ans après les appels de Mai 1968 à une "jouissance sans entrave", la libération des mœurs semble bel et bien en cours.

Ce dévergondage du cinéma, c’est un homme politique, de droite, qui l’a encouragé : Valéry Giscard d’Estaing, le plus jeune président de la République jamais élu jusqu'alors. L’érotisme, puis la pornographie, sortent de la clandestinité, dans une société pourtant marquée par le conservatisme moral des années De Gaulle puis Pompidou. Après quelques mois d’une liberté quasi sans freins, le vent rose qui souffle sur la France retombe à la fin de l’année 1975, bridé par les contradictions d’une société divisée.

Puritanisme et esprit libertaire, érotisme et pornographie, art et industrie, libération du corps et féminisme : les tâtonnements sont légions en 1975, surtout en ce qui concerne la question du sexe et de ses représentations.

Retour sur une année osée, dégoûtante pour certains, enchantée pour d’autres, entre revendications, transgression, hédonisme et société de consommation. Une immersion nostalgique et licencieuse...

Emission "Affaires sensibles", animée par Fabrice Drouelle.

(0)

(0)

L'univers du X est un secteur économique qui a connu de profondes mutations, où les puissants d'hier ne sont plus ceux d'aujourd’hui. On pourrait penser à première vue que s’intéresser aux enjeux de pouvoir dans l’industrie du X s'éloigne de l'analyse habituelle des rapports de force qui traversent notre société. Mais s'il est un angle sous lequel le monde du X n'est jamais analysé, c’est bien celui du pouvoir.

Dès son origine, le "porno" a eu affaire avec l’État. L'État censeur, l'État moral et réprobateur qui voyait dans cette activité un métier de dépravé, voire de proxénète. L'Etat taxateur aussi, qui a tenté de dissuader l'expansion du X tout en profitant de ses bénéfices : le monde politique a cultivé un rapport distant et ambiguë vis-à-vis du X.

La progression du libéralisme culturel a empêché une condamnation tout azimut d'une industrie dont on reconnaît qu'elle relève de la pratique privée. Mais le haro moral n'est en même temps jamais loin, sur fond de surenchère médiatique à la vertu.

Pour les consommateurs de contenus pornographiques, les temps ont par contre bien changé. Elle est loin l'époque où des cinéastes provocateurs faisaient du cinéma coquin une manière de dynamiter les normes sociales et connaissaient la censure. Loin le temps où des producteurs semi-clandestins bravaient les interdits pour satisfaire des consommateurs qui fréquentaient le cinéma spécialisé et les sex-shops dans un anonymat parfois honteux.

Un demi-siècle après les premiers films pornographiques, le "porno" s'est banalisé et s'est surtout massifié en devenant une industrie rentable de production de fantasmes. Un univers mondialisé également, où le "porno" français tente de se faire une place, à l'image du cinéma national plus traditionnel. Internet a profondément bouleversé son fonctionnement, modifiant les rapports de force qui structurent cet univers et les modalités de la consommation de fantasmes en vidéo. Le "porno" a également évolué avec son temps et tente aujourd’hui de faire une place aux nouveaux rapports hommes/femmes, à un public plus diversifié, plus féminisé.

Comment est structuré l’univers du X ? Quelles sont les étapes qui nous ont menées à son organisation actuelle ? Quelle est la sociologie du "porno" et qu’est ce cela nous dit de la société française à l’époque contemporaine ?

Emission "L'Atelier du pouvoir", animée par Vincent Martigny et Thomas Wieder.

(0)

(0)

De cette vie ouvertement romanesque, faite de bruit et de fureur, subsiste comme une odeur étrange, de soufre, de fer incendié et de putréfaction. Infatigable travailleur et prosateur épique par excellence, Malaparte aura été l’écrivain de la violence dans l’histoire. Sa grande affaire, la guerre, livrée sous la forme d’un triptyque fameux : Technique du coup d’état, Kaputt, La Peau, où il décortique à la pointe sèche, la barbarie sous toutes les coutures.

Grand séducteur et grand solitaire, Malaparte fit de sa vie, une œuvre à part entière. Il conçut une maison à la mesure de sa démesure, minimaliste et sublime, la "Casa come me", sur les hauteurs de Capri séjour des dieux où Jean-Luc Godard décida un beau jour de donner rendez-vous à Brigitte Bardot !

Si Malaparte reste aujourd’hui un incompris, voire un infréquentable, il le doit sans doute à quelques sauts périlleux incontrôlés, entre fascisme et communisme. Engagé très dégagé, Malaparte laisse une œuvre qui ne cesse de proliférer. Hydre inclassable remuant les inédits, les cahiers retrouvés et les nouvelles traductions. Un auteur à suivre !

Emission "Une vie, une oeuvre", animée par Matthieu Garrigou-Lagrange.

(0)

(0)

Trésor national, lieu de mémoire ou place des fêtes, Jean Moncorgé, dit Gabin, appartient à l'ADN de la culture populaire française, celle qui va des années 20 à l'après-68, de Mistinguett à Actuel.

On suivra le bonhomme Gabin à la trace, de film en film, du surineur en cavale devenu héros de la Légion dans La Bandera de Duvivier à patriarche de La Horse, tour à tour marginal ou capitaine d'industrie, ouvrier démerdard ou commissaire divisionnaire, clochard ou avocat.

Un cas Gabin essentiellement centré sur sa puissance de jeu et capacité à irradier le plateau. Indestructible Gabin.

(0)

(0)

(0)

(0)

Le concept de "société du spectacle" est le plus souvent mal compris et ne rend pas justice de la puissance de l'analyse développée au sein du mouvement situationniste en général, et par Guy Debord en particulier.

C'est bien l'analyse du spectacle comme modalité de l'aliénation qui est originellement visée, et la dénonciation d'un rapport social où l'identification psychologique des masses s'accorde aux représentations de la vie qui leur sont données à voir. La conséquence n'étant autre que leur maintient dans un état de passivité quant à leur vie réelle.

Avec Patrick Marcolini, retour sur la genèse de ce concept qui trouve ses racines dans la critique que Bertolt Brecht fait du théâtre.