(0)

(0)

Progressivement, après le Concile Vatican II, un certain nombre de défenseurs de la messe traditionnelle ne vont plus reconnaître le Pape comme légitime. Bien qu'ils ne représentent actuellement pas un tout unifié, les sédévacantistes, puisque c'est ainsi qu'on les désigne, arrivent tous à la même conclusion, à savoir que l'occupant actuel du siège de Rome est un usurpateur et que L'Église catholique n'est plus la véritable Église du Christ.

Cette controverse trouve son origine dans la compréhension de l'infailibilité du magistère de l'Eglise et mérite donc un débat en bonne et due forme : c'est ce que nous proposent Adrient Abauzit et Monsieur K en exposant chacun les arguments qui sont les leurs.

(0)

(0)

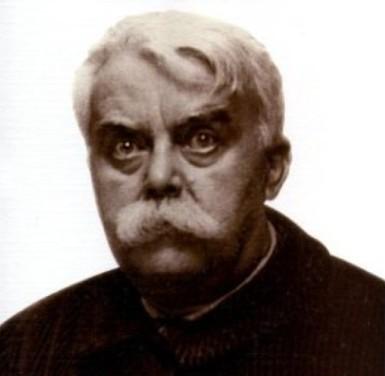

L'histoire des rapports entre Léon Bloy et Louis Veuillot paraît simple à traiter : un bouillant novice vient frapper, en 1874, à la porte du patron de la presse ultramontaine qui, après lui avoir fait miroiter une chronique régulière, l'emploie au fil de quelques numéros puis l'éconduit.

Si les faits sont là, secs, leur analyse est autrement riche : Bloy héritier de la polémique littéraire entre Barbey d'Aurevilly et Veuillot, conception du journalisme, vision de la place et de l'action du catholique de plume, entre autres choses.

L'occasion enfin de revenir sur Veuillot que Bloy décrivait, dans ses Propos d'un entrepreneur de démolitions, comme un "catholique terrifiant qui donna de si longues inquiétudes aux boutiquiers austères de la Libre Pensée et de l'Antichristianisme."

Une intervention dans le cadre du colloque "Léon Bloy cent ans après (1917-2017)", organisé par Pierre Glaudes et Jean-Baptiste Amadieu.

(0)

(0)

Jean Madiran (1920-2013), dont nous avons commémoré en 2023 le dixième anniversaire de la disparition, était certes un journaliste de combat, fondateur du quotidien Présent en 1981, mais également un intellectuel marqué par l'enseignement de Charles Maurras et de saint Thomas d'Aquin, autant soucieux de la cité terrestre que de la Cité de Dieu.

Loin de l’image souvent caricaturale qui est faite de lui, Yves Chiron et Philippe Mexence nous montrent un homme ouvert, ami d'André Frossard et d'Etienne Gilson, lecteur de Péguy et de Chesterton, et lui-même écrivain de talent.

Émission "Les idées à l'endroit", animée par Rémi Soulié.

(0)

(0)

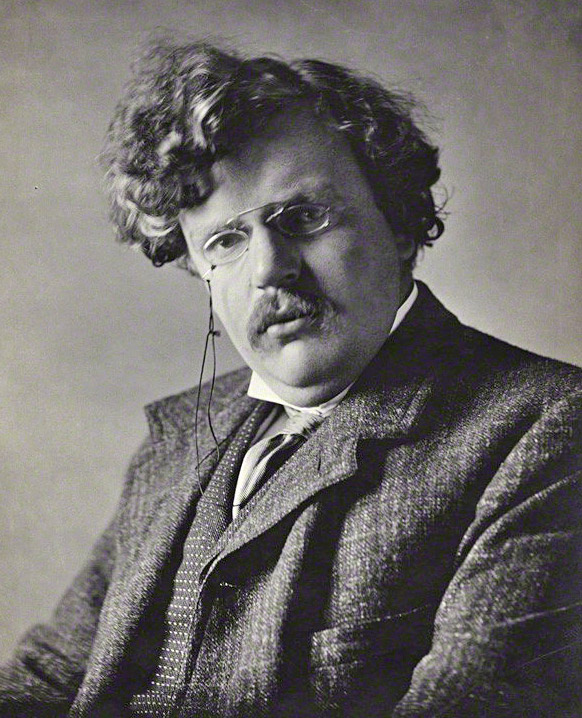

Partons à la découverte de G.K. Chesterton. Personnage colossal, auteur d'essais, de romans, de pièces de théâtre, de biographies et d'ouvrages théologique très complexes comme de romans policiers, il se convertit au catholicisme en 1922.

Son parcours et son oeuvre sont détaillés par Régis Burnet, traducteur de Chesterton, et Philippe Maxence, auteur d'une biographie à son sujet.

Émission "La Foi prise au Mot", animée par Régis Burnet.

(0)

(0)

Après deux ans de questions-réponses en vidéo sur ERTV, l'émission Soral répond revient sous un nouveau format sur ERFM, la radio en ligne et en continu d'Égalité & Réconciliation.

Le principe : les auditeurs qui le souhaitent posent leurs questions sur le répondeur du polémiste qui choisit ensuite les meilleures et y répond.

(0)

(0)

Yves Chiron nous raconte l'histoire méconnue des "traditionalistes", ces catholiques qui critiquent ou rejettent le concile Vatican II et la réforme liturgique qui s'ensuivit. Il décrit aussi l'histoire de ces prêtres ou de ces laïcs qui, en France, aux États-Unis et dans d'autres pays, sans s'opposer au concile et à la "nouvelle messe", restent attachés à la liturgie traditionnelle et sont soucieux d'une défense de l'orthodoxie de la foi.

En historien de l'Église, Yves Chiron dévoile les origines de ce mouvement à l'époque de Pie X. En fin connaisseur du catholicisme contemporain, il met en perspective son actualité au cours des pontificats de Benoît XVI et de François.

Émission "Voix au chapitre", animée par Anne Le Pape.

(0)

(0)

À l'heure des migrations de masse, des pandémies mondiales, du réchauffement planétaire et des multinationales omnipotentes, la notion d'enracinement semble vouée à la ringardise. Pour beaucoup de chrétiens, elle paraît s'opposer de plus en plus à l'impératif de fraternité universelle. L'idée s'impose qu'il faudrait choisir entre la patrie du ciel et la patrie terrestre, qu'il serait urgent de dépasser les frontières pour réaliser l'unité du genre humain. L'universalisme semble n'être plus qu'un autre nom du mondialisme.

Pour Laurent Dandrieu, cette vision est en contradiction avec l'essence même du catholicisme, religion de l'incarnation. Une contradiction aussi avec l'idée même d'universalisme chrétien, unité spirituelle qui a toujours marché main dans la main avec l'attachement de l'Église à la diversité des peuples et des cultures.

À contre-courant des oppositions binaires, il renouvelle de fond en comble le sujet, et ouvre un débat vital pour l'avenir du christianisme en défendant l'idée qu'en oubliant l'esprit de la Pentecôte au profit de son exact contraire qu'est la tentation de Babel, l'Église prêterait la main à son pire ennemi, ce mondialisme qui vise à arracher l'homme à tous ses liens, culturels, historiques, humains et religieux.

Appel vibrant à un renouveau catholique, Laurent Dandrieu trace une ligne de crête exigeante : la voie étroite qui mène à Dieu passe par une contribution singulière et enracinée à la civilisation chrétienne.

Émission du "Libre journal des débats", animée par Charles de Meyer.

(0)

(0)

Alors que la guerre en Ukraine fait rage, Jean-François Colosimo nous propose de revenir sur mille ans d'histoire chaotique de notre continent et invite à une réflexion sur la permanence des guerres de religions. Car jusqu'à ce qu'elle survienne, ce conflit nous paraissait impensable.

Nous devons pourtant prendre la mesure des oublis ou des dénis qui nous ont tant aveuglés. Et ils sont nombreux, relevant de l'histoire méconnue de la grande Europe dont les lignes de fracture enfouies mais toujours actives convergent autour de Kiev.

Une histoire de plus de mille ans, déterminée avant tout par les cultures religieuses : les trois monothéismes et les trois confessions du christianisme n'ont cessé de se rencontrer et de se confronter en Ukraine, cette terre frontalière tour à tour écartelée entre le choc des empires, la déflagration des totalitarismes et le réveil des nations.

Jean-François Colosimo décrypte cette longue série de controverses, de conflits et de croisades mêlant les ambitions politiques des princes, les disputes théologiques des papes et des patriarches et les soulèvements spirituels des prophètes. Il interroge pourquoi et comment, pour le plus grand malheur des peuples, le temps des guerres de religions ne semble pas révolu.