(0)

(0)

Il ne fait aujourd'hui plus aucun doute que l’art contemporain, depuis les débuts de la Guerre froide, participe à l'hégémonie du soft power américain. Initialement voulu comme une réponse à l'Internationale communiste, les Américains ont forgé un art planétaire ayant réussi le prodige d'accueillir dans son giron les avant-gardes européenne et russe.

Le conceptualisme d'un Duchamp a été le socle à partir duquel va s'ériger un art contemporain international qui serait le pendant d'une dématérialisation de la valeur propre à l'économie capitaliste : "L'art et la monnaie vont devenir progressivement des valeurs strictement scripturales, financières, conceptuelles."

À la globalisation économique correspondrait une globalisation culturelle ; la géographie de l’art contemporain correspondant en grande partie à celle du pétrole et des grandes places financières.

Mais contrairement à sa consœur, Aude de Kerros parie davantage sur l’échec de cet art global dont le journalisme d'art ferait la promotion, pour miser sur le renouveau d'arts plus locaux ou civilisationnels tels que ceux de la Chine ou du Japon.

Émission du "Libre Journal de la crise", animée par Laurent Artur du Plessis.

(0)

(0)

Quelles sont les origines historiques de la culture de l'annulation (cancel culture) qui vise la déconstruction de tous les héritages ? Comment le cinéma est-il affecté par cette évolution récente ?

C'est en compagnie du philosophe Alain de Benoist que nous essayons de comprendre les dernières métamorphoses du politiquement correct dans le milieu artistique en général et cinématographique en particulier, phénomènes qui entravent les libertés artistique et d'expression.

Un entretien mené par Sacha Poitras et Patrick Turco.

(0)

(0)

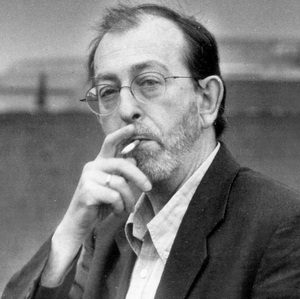

Septembre 1959, dans un HLM de Bobigny. L'été est caniculaire et il faut quelques verres de pastis à Albert Uderzo et René Goscinny pour trouver une idée : pour son premier numéro, le journal Pilote a besoin de nouveaux personnages. Goscinny avait déjà fait parler Lucky Luke et le Petit Nicolas, voilà qu'il crée Astérix. Le plus français de tous les Gaulois a pour co-créateur un homme de 33 ans... qui en a passé 23 à l'étranger.

Car si René Goscinny est né en France, il passe sa jeunesse en Amérique. Depuis l’Argentine d'abord et à New York ensuite, la France est exotique, fantasmée. Loin de l'Europe, ce petit Français juif expatrié échappe à la guerre. Ce n'est pas le cas de sa famille restée à Paris, pour partie assassinée dans les camps nazis. Pour surmonter ce malheur, peut-être, René Goscinny choisit de faire un "métier rigolo". Le dessin d'abord. Mais ses rencontres avec Morris, Uderzo et Sempé le font devenir scénariste, l'un des plus grands de la bande-dessinée.

Et pourtant… Scénariste de bande-dessinée est un métier qui n'existe pas. La bande-dessinée elle-même est méprisée, "une sous-littérature pour diminués mentaux", dit-il.

Le voilà, le fait d'arme de René Goscinny : avec Lucky Luke, Le Petit Nicolas, Iznogoud mais surtout avec Astérix et Pilote, lui, l'amuseur professionnel, le besogneux de la futilité, a mis les bandes-dessinées dans les mains des adultes. Non pas qu'ils n'en lisaient pas avant… Mais maintenant, ils l'avouent !

C’est Goscinny qui a mis sur les rails la bande-dessinée française. C'est lui qui a découvert et a laissé s'exprimer les Moebius, Druillet, Gotlib, Brétécher, Fred, Alexis, Reiser, Cabu, Mandryka, Patrice Leconte, Mézières, Christin et autres : il serait plus facile de dresser la courte liste des auteurs de BD qui ne sont pas passés par Pilote. Il fallait bien René Goscinny et son sourire en coin pour faire passer la bande-dessinée d'art mineur à neuvième art.

Émission "Toute une vie", produite par Romain Weber.

(0)

(0)

Beaucoup de lecteurs de bande dessinée ne connaissent de l'homme qu'était Edgar P. Jacobs qu'une photo, reproduite au dos des albums de Blake et Mortimer. Plus exactement deux photos. Celle des éditions du Lombard, sur laquelle il mordille une branche de ses lunettes en fixant l'objectif d'un œil sombre et mystérieux, et celle des actuelles éditions Blake et Mortimer, qui montre un fringant jeune homme bien peigné et à la fine moustache, avec l'air romantique d'un presque jeune premier.

Hormis ces deux portraits, rien ou presque, tant l'auteur singulier qu'était Jacobs semble s'être réfugié derrière son œuvre... Et quelle œuvre ! Huit aventures seulement, mais qui ont fait de ses héros Blake et Mortimer et de leur éternel adversaire le colonel Olrik trois personnages incontournables de la bande dessinée.

Émission "Une vie, une oeuvre", réalisée par Victor Macé de Lépinay.

(0)

(0)

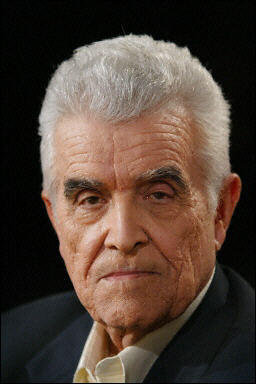

Cet entretien en marge de l'exposition "Traces du sacré" au Centre Pompidou offre à l'auteur de La Violence et le Sacré la possibilité de s'exprimer conjointement sur l'histoire, les écrivains, les philosophes et les artistes. Sont alors évoqués Clausewitz, Hölderlin, Hegel, Nietzsche et Dostoïevski, mais aussi Stendhal, Baudelaire, Stravinski, Nijinski et Proust.

Partant, c'est toute son œuvre que René Girard a prise à rebours, commençant par sa récente réflexion sur la rivalité franco-allemande dans Achever Clausewitz pour remonter jusqu'aux premières intuitions de Mensonge romantique et vérité romanesque.

Cette discussion avec Benoît Chantre prend la forme d'un palindrome : commencée avec Clausewitz, elle s'achevet sur Proust. De Iéna à Combray, de l'enfer de la guerre au paradis de l'enfance, nous sommes ainsi passés d'une apocalypse à l'autre : de la "montée aux extrêmes" à la révélation finale du Temps retrouvé.

Et si René Girard évoque ici la distance qu'il a vite ressentie à l'égard de l'art moderne, c'est l'Histoire qu'il cherche à penser quand il quitte l'Europe pour les Etats-Unis, son sens qu'il scrute à travers les textes littéraires. Et c'est bien sa "conversion romanesque" qui lui donne les clés d'une œuvre qui remontera jusqu'au religieux archaïque révélé à la lumière des Evangiles.

- 0'00'00 : Introduction

- 0'02'00 : Clausewitz et Napoléon

- 0'16'40 : Hegel et le christianisme

- 0'21'00 : Hölderlin, Dostoïevski et Nietzche

- 0'42'15 : La France et l'Allemagne ou Baudelaire et Wagner

- 0'53'50 : Le Sacre du printemps

- 1'12'30 : Les Etats-Unis, Simone Weil

- 1'28'40 : Marcel Proust

(0)

(0)

Pour l'historien de l'art Wolfgang Schöne, l'histoire des images de Dieu en Occident fut marquée par une phase de visibilisation croissante, culminant dans la seconde moitié du XVe siècle, suivie d'une phase de visibilisation décroissante, reconduisant à l'invisible. À travers le mystère de l'Incarnation, Dieu se donnait toujours plus à voir dans la forme humaine ; mais quand la forme humaine devint la véritable référence – comme c'est le cas au plafond de la Sixtine, peint par Michel-Ange au début du XVIe siècle –, celle-ci devint également inapte à figurer Dieu.

Peinte au milieu du XVe siècle, la Pietà d'Avignon, d'Enguerrand Quarton, se situe à peu près au point culminant de la visibilité divine. Appartenant encore à l'ère de l'image, mais précédant de très peu l'ère de l'art, cette œuvre nous donne la possibilité d'apprécier, à partir d'elle, l'ensemble de la trajectoire.

(0)

(0)

"On ne rit pas de l'Art Contemporain !" Le public le sait bien. Cela ne se fait pas. On passerait pour un beauf, ou pire : pour un nazi ! Depuis plus de trente ans, on est respectueux

de l'AC, on est plein de componction, d'admiration ébahie. On s'incline devant sa haute moralité politique, sa "mission critique", son dérangement salvateur.

Eh bien non ! Nicole Esterolle n'est pas dupe. Ses travaux, pleins d'informations rares et précises, arrivent à point nommé pour parachever la levée de l'omerta sur cette anomalie historique qu'est l'art dit contemporain et pour favoriser le retour au sens élémentaire et au droit commun, dans un domaine ou Père Ubu était devenu le roi, entouré de ses innombrables bouffons du financial art.

Oui, l'art dit contemporain est une gigantesque bouffonnerie, dont les malheureuses victimes sont les artistes de l'intériorité et du contenu sensible, et dont les heureux bénéficiaires

sont les artistes de l'extériorité spectaculaire, du paraître, du contenant, de la posture et de l'imposture. Sans compter les financiers qui en profitent !

Émission "Artracaille", animée par Gaillot.

(0)

(0)

Alors que dans Comprendre l'Empire, Alain Soral partait de la Révolution française, de la succession Ancien Régime, République, de l'opposition Religion et Raison, y démontrant notamment tout ce que ce régime théocratique avait de raisonnable sur le plan pratique et tout ce que cette raison politique avait de fanatique et de déraisonnable dans les actes et les faits, s'y déployait aussi une logique, une logique politique de pouvoir et de domination. Mais de domination au nom de quoi ?

Cette nouvelle domination des uns sur les autres, de la démocratie républicaine sur la monarchie théocratique, puis même de la république démocratique sur la démocratie républicaine s'est faite au nom d'un nom magique, d'une idée parfaitement séductrice : l'égalité !

L'épopée moderniste, la grande idée, le concept au coeur de la dynamique du cycle c'est ça : le pouvoir au nom de l'égalité. Et une égalité de plus en plus totale, soit, en bonne logique, de plus en plus formelle et abstraite, ce qui se traduit le plus souvent dans la pratique en absurdité, voire en son contraire. Le voilà le coup de génie qui embrasse toute l'époque, la suprême arnaque comme sortie de la tête même du diable : l'inégalité au nom de l'égalité !

Comprendre l'Époque : pourquoi l'Égalité ?, nous fait cheminer de la Tradition à Marx, de la logique formelle à la complexité du réel, de la parole du Christ à la loi du nombre et du Marché, jusqu'à ce futur qui se déploie sous nos yeux, entre surveillance de masse, censure et dictature à venir du grand reset...